【新たに4分野追加】特定技能とは?制度や技能実習との違いを簡単に解説

執筆者:松里優祐(株式会社JJS 代表取締役)

監修者:井上道夫(行政書士井上法務事務所所長)

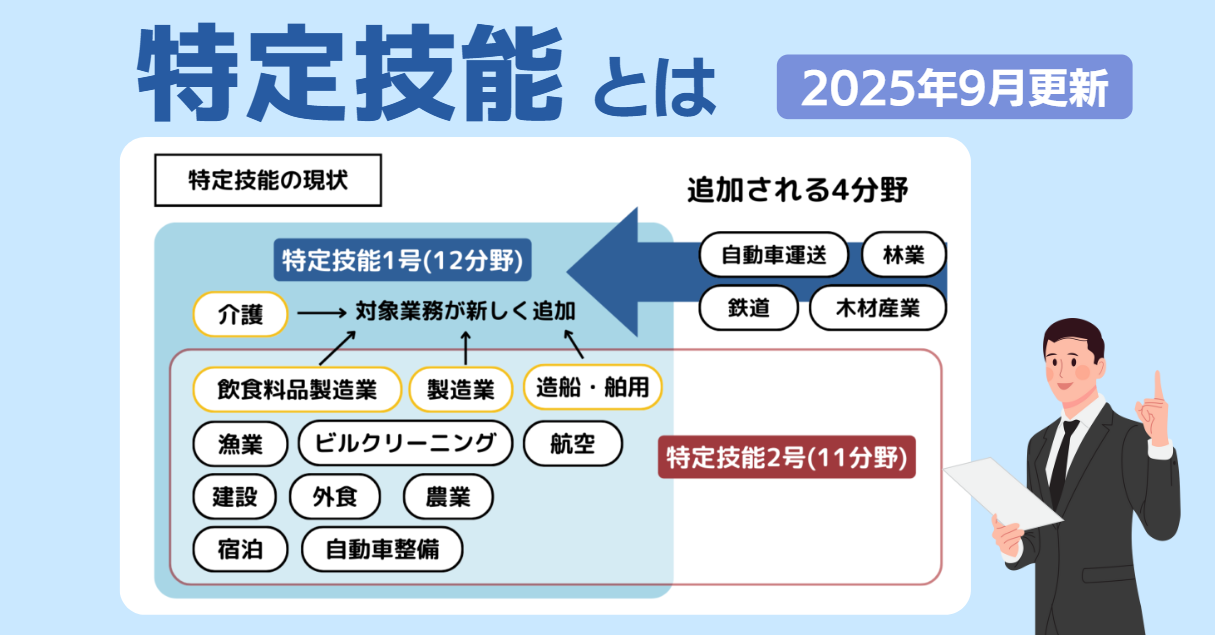

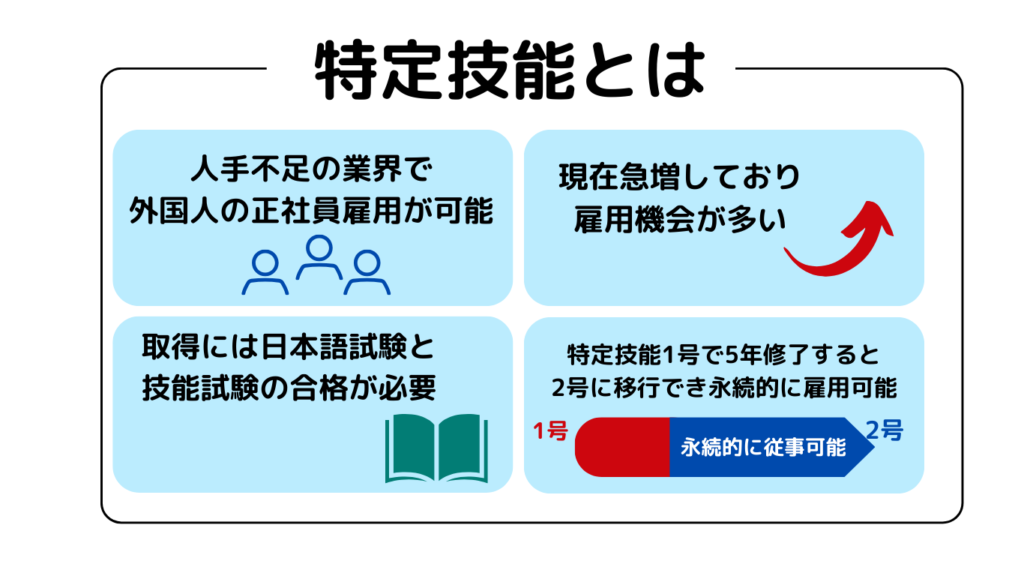

「特定技能」とは2019年4月に新しく創設された制度(在留資格)で、人手不足とされる介護や外食業などの12分野においてのみ、外国人が正社員として働くことができる在留資格です。政府も積極的に特定技能外国人の受け入れを進めており、2024年3月に「自動車運送業」「鉄道」など新たに4分野の追加が決定しました。

また、最新情報では特定技能1号在留外国人数が発表され、2024年6月末時点で25万1,747人となり、過去最多を更新しました。政府は24年度から5年間の受け入れ見込み数を、23年度までの見込み数より2倍以上の最大約80万人と試算しており、今後もさらに増加することが期待されます。

特定技能には特定技能1号と2号があり、1号で5年を修了すると2号に移行でき、永続的に日本での雇用が可能になります。以前までは建設と造船・舶用のみ2号に移行できましたが、2023年に介護以外の分野で2号に移行できるようになりました。

「特定技能」とは何か、どのように外国人を採用すればいいのか分からない方

【2025年度最新版】特定技能まるわかり資料をご参考ください

1.「特定技能」とは?

特定技能は人手不足といわれる16分野で外国人を正社員として雇用できる在留資格です。

「特定技能制度」、「特定技能ビザ」、「在留資格特定技能」など、様々な言い方がされていますが、これらは全て同じものと考えてもらえれば大丈夫です。

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

【新たに4分野の追加決定・在留期間も一部変更あり】特定技能1号

「特定技能1号」は、特定技能として働く外国人が最初に取得をする在留資格です。

いきなり「特定技能2号」を取得することはありません。「特定技能1号」を取得した後は、通算で原則5年間働くことができます。

松里優祐(株式会社JJS 代表取締役)

松里優祐(株式会社JJS 代表取締役)最初は特定技能1号からのスタートです。

特定技能1号は通算で5年なので、採用の際は内定者の過去の特定技能1号での勤務期間にも注意しましょう!

2025年10月法改正|「通算5年」の例外

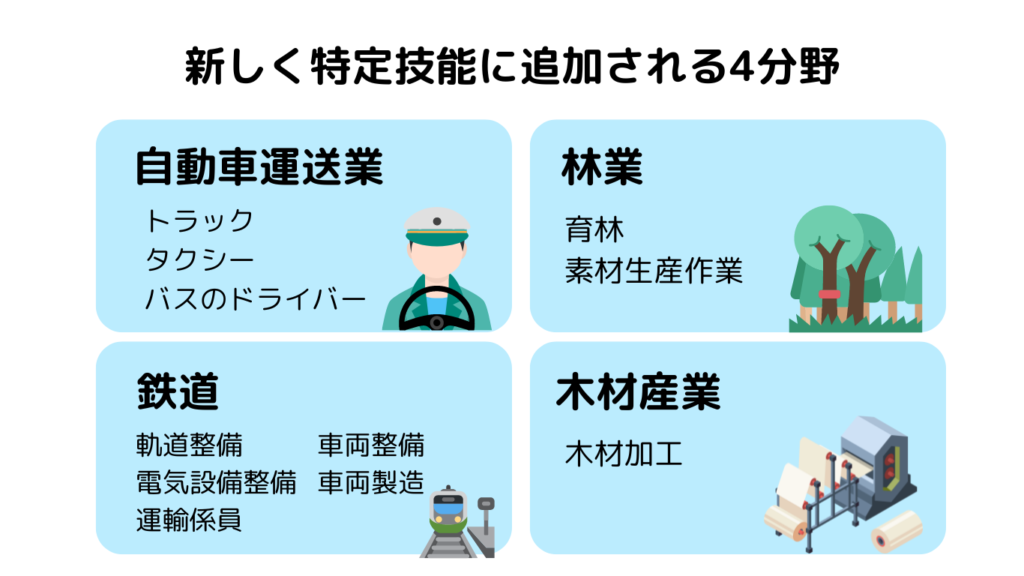

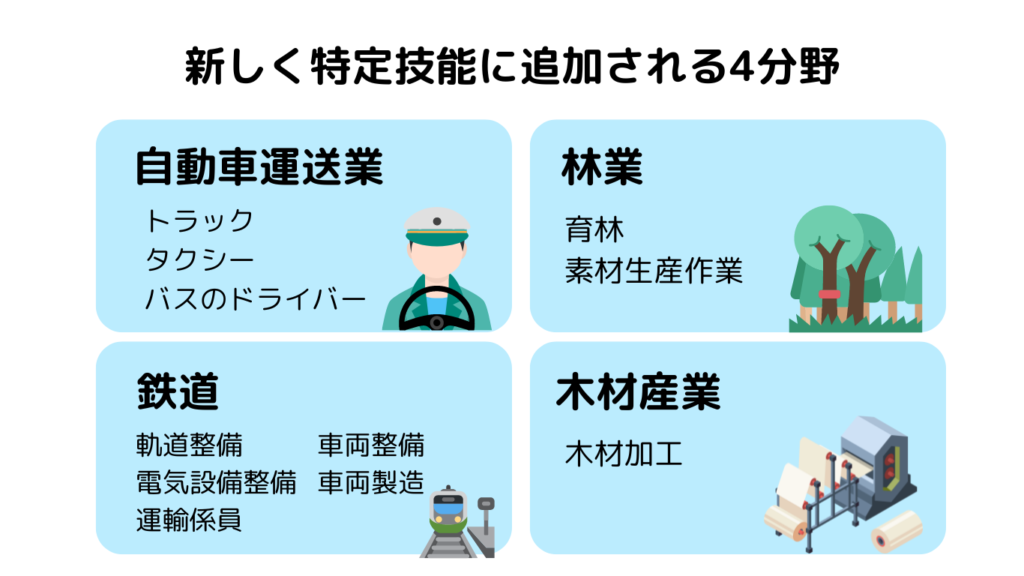

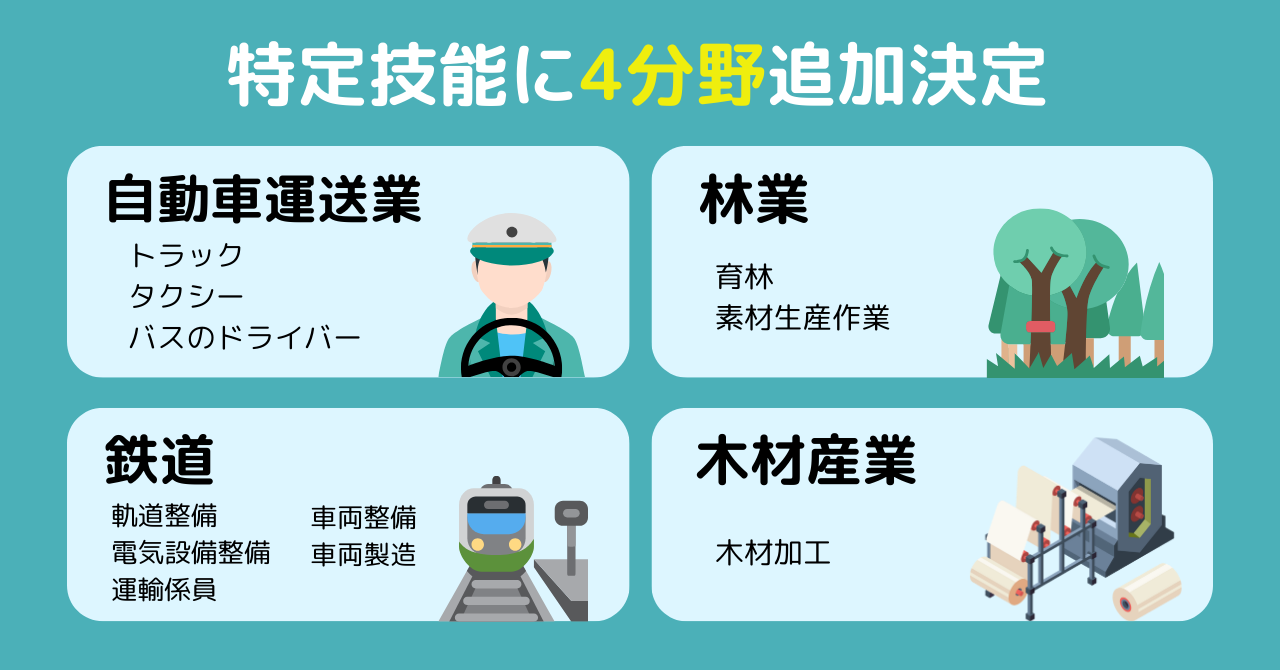

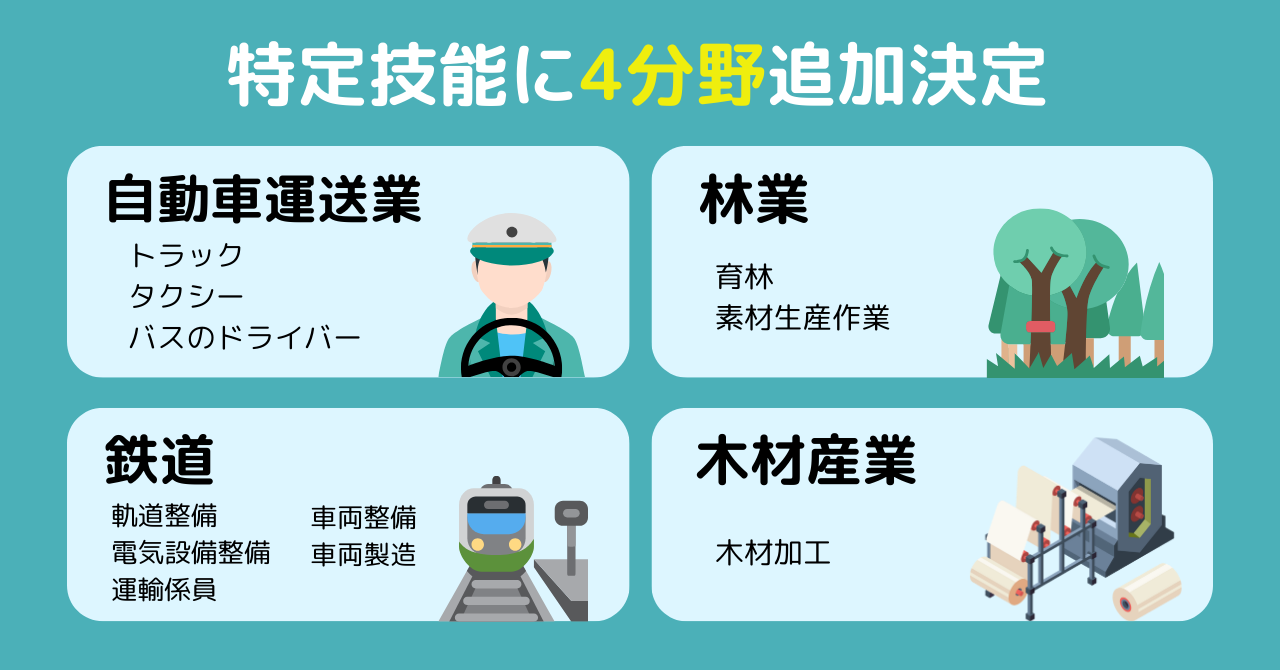

【最新情報】特定技能に運転手や駅員など新しく4分野の追加が決定

在留資格「特定技能1号」について、2024年3月29日、政府は「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することを閣議決定しました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

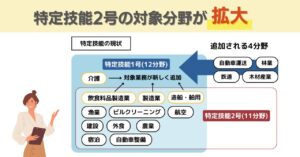

【11分野のみ対象】特定技能2号

「特定技能2号」は、「特定技能1号」を取得した後に、外国人が実務経験を積んだり、技能試験に合格すると移行ができるようになります。「特定技能2号」を取得した後は、基本的に在留期限の上限なく働くことができます。

特定技能2号の対象分野は、以前は「建設分野」と「造船・舶用」のみでしたが、2023年6月に特定技能2号の対象分野が拡大し、介護以外の11分野となりました。

また特定技能2号取得者も以前はほとんどいませんでしたが、現在(2024年6月末)建設分野で66名、造船・舶用工業分野で23名、製造業で23名と今後ますます増加していく予定です。

「介護」には在留資格「介護」というまた別の在留資格もあり、これは永続的に就労することができる資格ですので、介護分野は特定技能2号に拡大されませんでした。

特定技能1号・2号について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

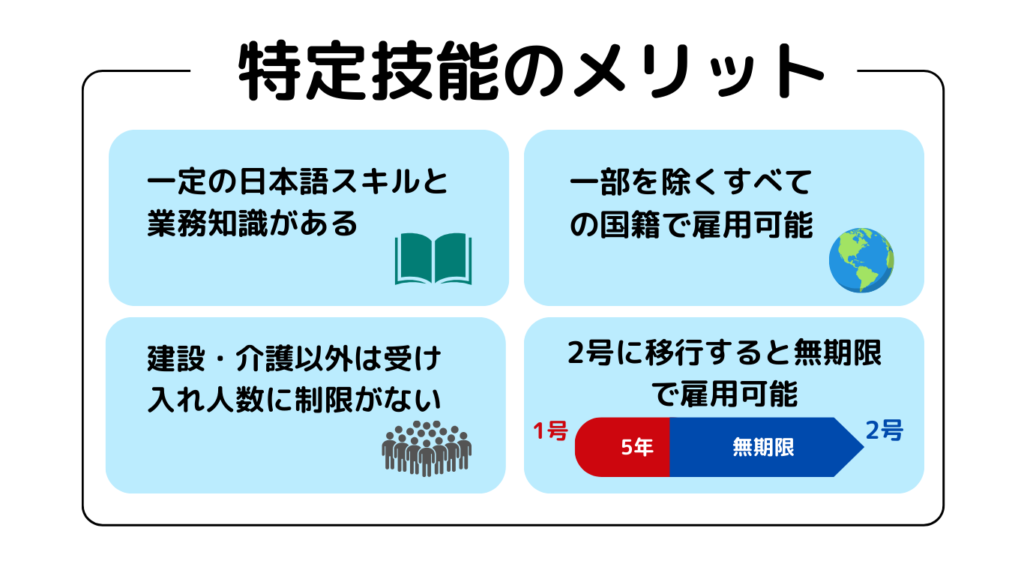

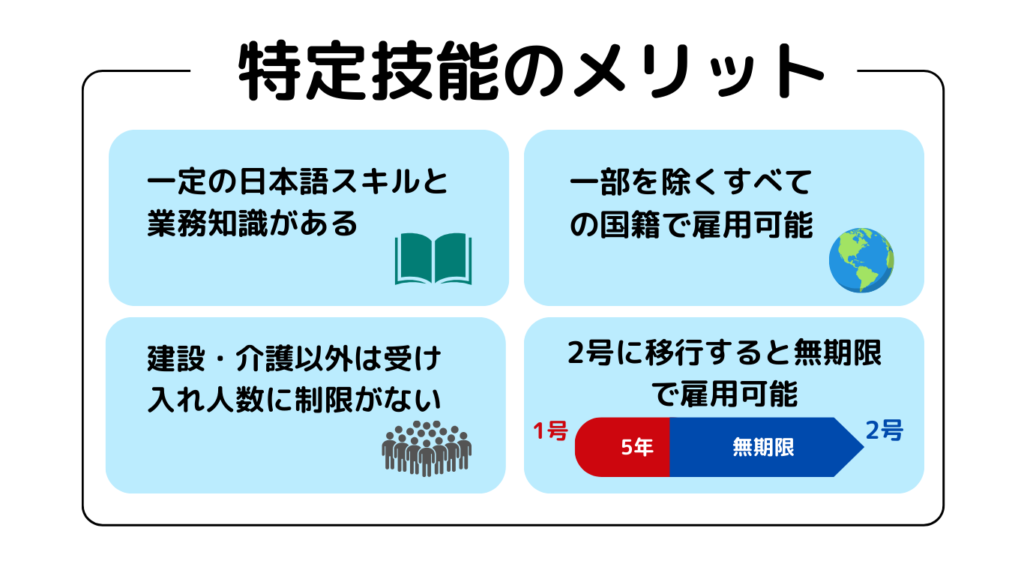

特定技能外国人を雇用するメリット

特定技能の最大の特徴は人手不足を補うために開設されたということです。

例えば技術・人文知識・国際業務では外国人の持つ知識を日本に取り入れることが目的ですので任せられる業務に限りがあり、人手不足を補うことは難しいです。

しかし特定技能では単純労働を含む幅広い業務に従事させることができ、人手不足の解決に直接つなげることができます。

その他特定技能外国人を雇用するメリット

- 入社時からある程度の技能と知識を持った労働力が確保できる

- 入社時から、日常会話レベル以上の日本語力がある

- どこの国籍であっても受け入れが可能(ごく一部の国を除く)

- 受け入れ人数の制限がない(建設分野と介護分野を除く)

- 特定技能2号移行対象職種では、無期限で雇用可能

詳しくはこちらの記事で解説しています。

特定技能のメリットをさらに詳しく知りたい方はこちら➔無料相談

2.特定技能の対象業種・分野

特定技能1号の対象業種は、下記の12分野です。

| 〇介護 | 漁業 |

| 宿泊 | ビルクリーニング |

| 建設 | 〇造船・舶用 |

| 〇飲食料品製造 | 航空 |

| 外食 | 自動車整備 |

| 農業 | 〇製造業(工場製品製造業) |

※〇→新たな業務が追加

我々JapanJobSchoolは「介護」「農業」「飲食料品製造業」「外食」「宿泊」「製造業」「自動車整備」「建設」で多くの外国人をご紹介できます

3.特定技能と技能実習の違い|「特定技能実習」は間違い!

特定技能と技能実習はよく比較される制度であり、混同して「特定技能実習」などと言われていることがありますが、これは間違いです。特定技能と技能実習は制度の目的や内容が全く異なる在留資格になります。

| 特定技能 | 技能実習 | |

| 目的 | 人手不足の解消(労働者扱い) | 国際貢献(研修生扱い) |

| 人数制限 | 介護・建設以外はなし | あり |

| 国内在住者の採用 | 可 | 不可 |

| 転職 | 可 | 不可 |

| 家族の帯同 | 2号のみ可 | 不可 |

| 支援を行う団体・機関 | 登録支援機関or自社で支援も可 | 監理団体 |

特定技能と技能実習の違いについてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

4.技能実習から特定技能に移行できる

以下の場合は技能実習から特定技能に移行することが可能です。

- 技能実習2号を良好に修了している

- 従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる

ただ、技能実習2号を修了していなくても、特定技能評価試験を受ければ特定技能に移行できます。

詳しくはこちらの記事で解説しています

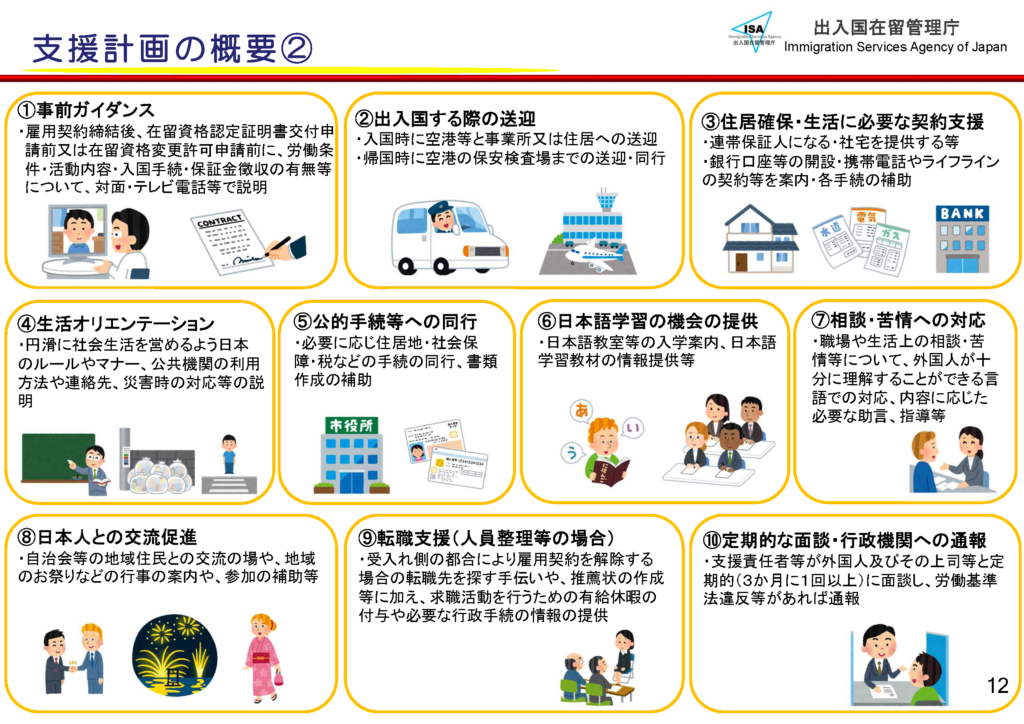

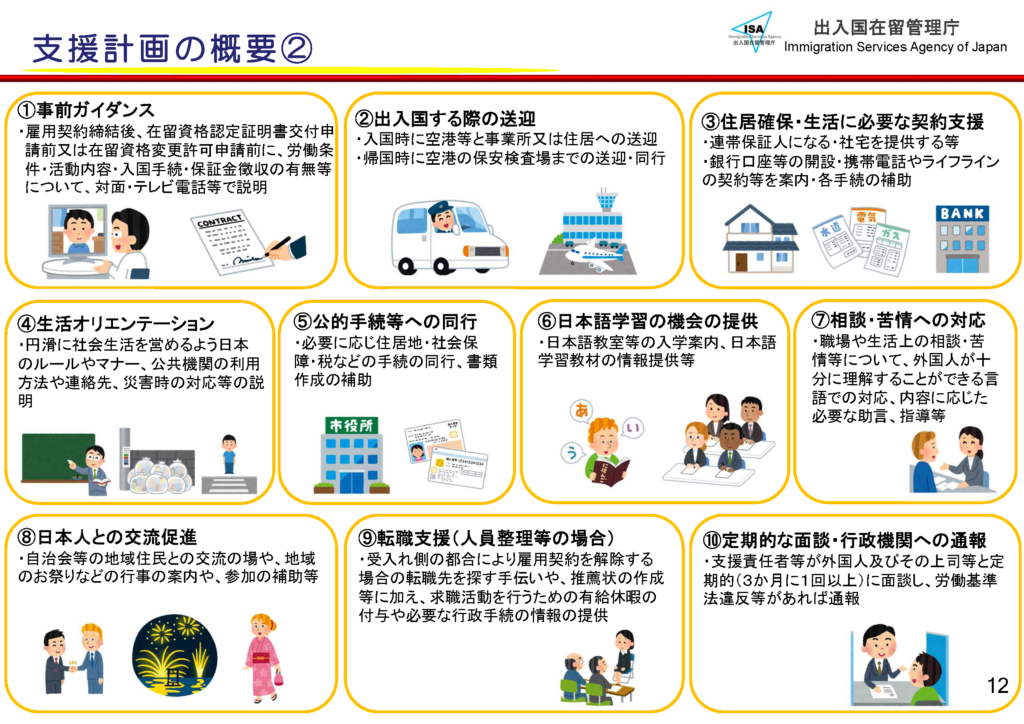

5. 特定技能で必要な支援業務

在留資格「特定技能」で受け入れを行う企業(特定技能所属機関)は、特定技能外国人ごとに支援計画書を作成し、計画に基づいて、義務付けられている必要な支援を行う必要があります。また、外国人の支援だけではなく、支援の経過等を四半期に一度入国管理局に報告を行わなければいけません。

ただし、これらの支援は特定技能1号でのみ必要であり、特定技能2号に移行をしてからは必要ありません。

5-1.支援計画書

後述する、在留資格「特定技能」で必要な義務的支援等を、いつ・どこで・誰が、行う予定なのか等を記載し、その計画書に沿って支援を行います。また、途中変更点がある場合などは、変更した旨を報告する必要もあります。

出典:法務省|在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)|第1-17号:1号特定技能外国人支援計画書

5-2.特定技能で必要な義務的支援

特定技能1号外国人を雇用する企業は、支援計画に基づいて、以下の10の支援を行う義務があります。

これらの支援は我々JapanJobSchoolが一括してサポートできます!

5-3.定期・随時報告

報告には、定期報告と随時報告があります。

定期報告は、外国人の支援の状況等を書類に記載し定期的に報告をします。報告は一年に一度行う必要があります。報告の期間は以下のように決まっていて、提出期限も定められています。

| 期間 | 定期報告の期間 |

| 4/1~翌年3/31 | 翌年4/1~5/31 |

随時報告は、特定技能1号外国人の退職の発生や雇用契約の変更等があった際にその報告をします。

上記の支援計画書と10の支援、報告業務は、受け入れ企業の大きな負担になります。

そのため「登録支援機関」という出入国管理庁から認定された支援機関に委託をすることもできます。

詳しくは「特定技能定期報告完全ガイド」をご覧ください

⇒無料ダウンロードする

また、定期報告のほかに何か特別な事由が発生した時は随時報告を提出する必要があります。随時届出の対象となる主な事由は以下の通りです。

特定技能外国人の

- 雇用条件が変わった

- 退職した(雇用契約の終了)

- 新たな雇用契約を結んだ

- 雇用を続けることが困難な事由が生じた

- 支援計画が変わった

- 支援の委託先が変わった など

登録支援機関の

- 登録事項が変わった

- 登録支援機関としての活動をやめた(休止・廃止した)

- 登録支援機関としての活動を再開した

◎これらの場合は、登録支援機関が入管局に随時届出を提出します。

6.特定技能の支援は「登録支援機関」がサポートできる

登録支援機関とは、前述の支援家計画書の作成や外国人の支援業務を自社で行うことが難しい場合、全部もしくは一部を委託できる機関のことです。支援機関としての要件を満たし、出入国管理庁から認定された機関のみが、登録支援機関になれます。

受け入れ企業からすれば、委託の費用はかかりますが、多くの書類作成や支援の業務の負担を考え、登録支援機関へ委託をする企業も多くいます。

現在、登録支援機関として登録されている機関は8000社以上あります。

その中で自社にあった優良な登録支援機関を探すことは重要です。

出典:登録支援機関登録簿

登録支援機関について、詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

登録支援機関に委託が必須のケース

上述の支援等を自社で全て行うには、下記の条件を全て満たしている必要があります。一つでも満たしていない場合は、登録支援機関に委託が必須になります。

- 過去2年間に中長期在留者(社員等)の受入れまたは管理を適正に行った実績があること

- 外国人が十分理解できる言語(基本母国語対応)で支援を実施することができる体制を確保していること

- 支援責任者又は支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと

- 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することのできる体制を有していること

我々JapanJobSchoolも登録支援機関として特定技能外国人を雇用している多くの企業様を支援しております

▶3分でわかるJapanJobSchool

▶JapanJobSchool価格表

7.特定技能の要件・必要な資格

特定技能外国人の受け入れをするには、企業側、外国人側の両者の要件と必要資格を満たす必要があります。

7-1.企業側の要件・必要な資格

特定技能外国人を受入れるためには、下記のすべての要件を満たす必要があります。

- 基準要件

- 雇用契約の要件

- 雇用後の義務の履行

- 協議会への加入

これらの要件は外国人雇用後も入国管理局からチェックをされるので、雇用後も継続して守ることができそうか?という視点で見ていただければと思います。

基準要件

下記は外国人を受け入れる前に満たしていなければいけない要件です。全て満たしているかチェックしましょう。

- 労働,社会保険及び租税に関する法令を守っていること

雇用後も定期的に出入国在留管理局からのチェックが入るので、守っていることが必須条件です。 - 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

こちらは日本人も対象になるので注意が必要です。 - 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

技能実習生を雇用していた企業には稀にあるので、過去に行方不明者がいなかったかはチェックしましょう。 - 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

過去5年以内に違反がないかチェックしましょう。 - 外国人が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

例えば、外国人本人の早期退職や失踪を防ぐために、あらかじめ金品などを預かる等の行為はできません。 - 違約金を定める契約等を締結していないこと

外国人本人の早期退職や失踪を防ぐために、違約金等を定める等の行為はできません。 - 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと

雇用するに当たっての費用や雇用後の支援にかかる費用を外国人本人に負担させることはできません。 - 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

原則、銀行口座への振込になります。

出典:在留資格「特定技能」について

何かご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。

雇用契約の要件

雇用契約の際にも下記の要件を全て満たすことができるのかチェックしましょう。

- 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること

「2.特定技能の対象業種・分野」で確認した業種かつ該当の業務に従事させる雇用契約である必要があります。 - 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

同ポジションで雇用をしている日本人従業員等と同じ条件である必要があります。 - 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること

同ポジションで雇用をしている日本人従業員等と同じ条件である必要があります。 - 外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的な取扱いをしていないこと

労働時間や給与だけではなく、その他の福利厚生なども同等である必要があります。 - 一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること

一時帰国の際の休暇取得できる日数や、繁忙期等で一時帰国が難しい期間がある場合、入社前に本人の理解できる言語で書面等で交わしておくことも重要です。また、有給休暇の残りがない場合は、無給でもいいので一時帰国の休暇を取得させる必要があります。

- 労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること

派遣は農業と漁業のみに認められています。それ以外は派遣はNGとなります。 - 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること

本人が自己負担できるのであれば、帰国旅費を負担する必要はありません。 - 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること

日本人同様、健康診断は必要です。

出典:在留資格「特定技能」について

雇用後の義務の履行

外国人雇用後に下記の義務を履行できるのかチェックしましょう。②、③は登録支援機関に委託することが可能です。

- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行

雇用契約通りに雇用をしているかどうかは入国管理局のチェックが必ず入るので、確実に履行できる雇用契約にしましょう。 - 外国人への支援を適切に実施

「4. 特定技能で必要な支援業務」で解説した、特定技能外国人を雇用後は全部で10の支援を行う必要があります。 - 出入国在留管理庁への各種届出

こちらも「4. 特定技能で必要な支援業務」で解説した、報告業務を行う必要があります。

出典:在留資格「特定技能」について

上記の要件は、外国人雇用後も定期的にチェックをされるため、継続して満たすことができるかというのがポイントです。

協議会への加入

特定技能外国人を受け入れる企業は、12分野ごとに設置された協議会に加入をする必要があります。

協議会とは、12分野ごとに各管轄省庁が中心となり、受け入れ機関等を構成員とする団体のことです。

外国人の適切な受け入れや保護等を目的としています。

加入費用は、建設分野のみかかります。それ以外はかかりません。

下記に各分野・業種ごとの協議会ページを記載したので、自社に該当する業種のサイトをチェックしてみてください。

- 介護:介護分野における特定技能協議会

- 外食:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)

- 宿泊:宿泊分野特定技能協議会

- 建設:建設技能人材機構(JAC)入会のご案内

- 自動車整備:自動車整備分野特定技能協議会

- ビルクリーニング:ビルクリーニング分野特定技能協議会

- 飲食料品製造:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)

- 製造業:製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会

- 農業:農業特定技能協議会

- 漁業:漁業特定技能協議会

- 造船・舶用工業:造船・舶用工業分野における事業者の確認及び協議会加入手続き

- 航空:航空分野特定技能協議会

7-2.外国人側の要件・必要な資格

企業だけではなく、外国人側にも必要な要件があります。

外国人が在留資格「特定技能」を取得して働くには、下記の3つのいずれかの方法をとることになります。

技能実習生からの移行以外の場合は、必ず日本語と技能の評価試験の2つに合格をする必要があります。

8.特定技能評価試験

特定技能の評価試験は下記の2つになります。

- 各分野・業種ごとの技能評価試験

- 日本語評価試験

8-1.各分野・業種ごとの技能評価試験

技能評価試験は各分野・業種ごとに設けられています。

外国人が即戦力としての知識や技能を有しているのかを確認する試験です。試験は、国内でも海外(一部)でも受験することができます。分野・業種ごとに試験の開催日時や開催回数、受験料、申し込み方法が異なるため、注意しましょう。

下記に各分野・業種ごとの試験ページを記載したので、自社に該当する業種のサイトをチェックしてみてください。

8-2.日本語評価試験

日本語は全分野・業種共通です。外国人は下記のいずれかの試験に合格をする必要があります。

- 日本語能力試験 (JLPT)

この試験はN1~N5の5段階があり、特定技能ではN4以上の取得が必要です。 - 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)

この試験は、250点満点で、特定技能では200点以上を取る必要があります。パソコン等で受ける試験のため結果もすぐに出て、開催頻度も高いため便利です。

採用面接をする段階では、上記の技能と日本語評価試験を合格している方のみ面接をするのが一般的ですが、例えば、アルバイトの留学生を特定技能で正社員として雇用をしたいと考えている場合は、早めに試験受験を薦めましょう!

これらの試験を受けた外国人はどのくらいの日本語力なのかはこちらの資料で解説しています

9.特定技能外国人の採用をする3つの方法

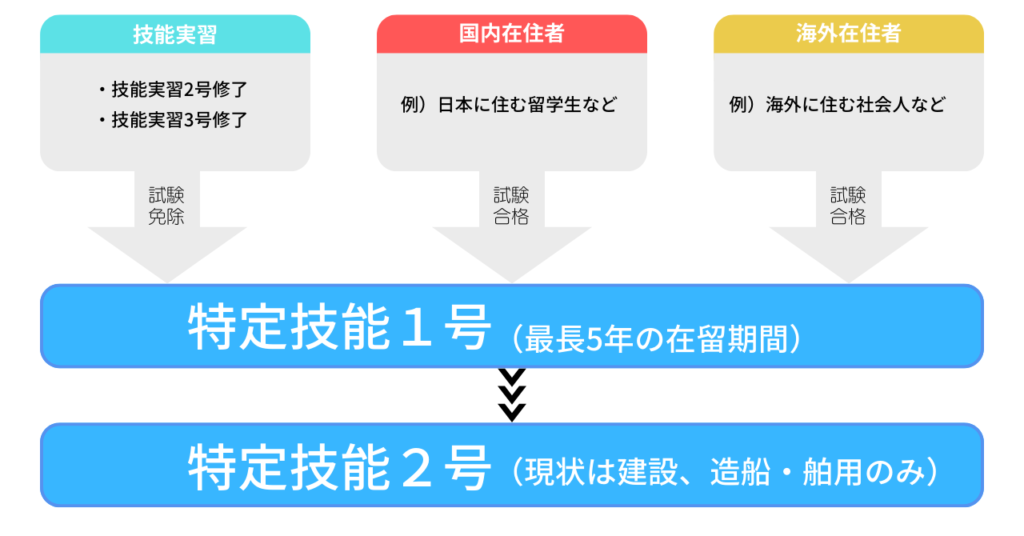

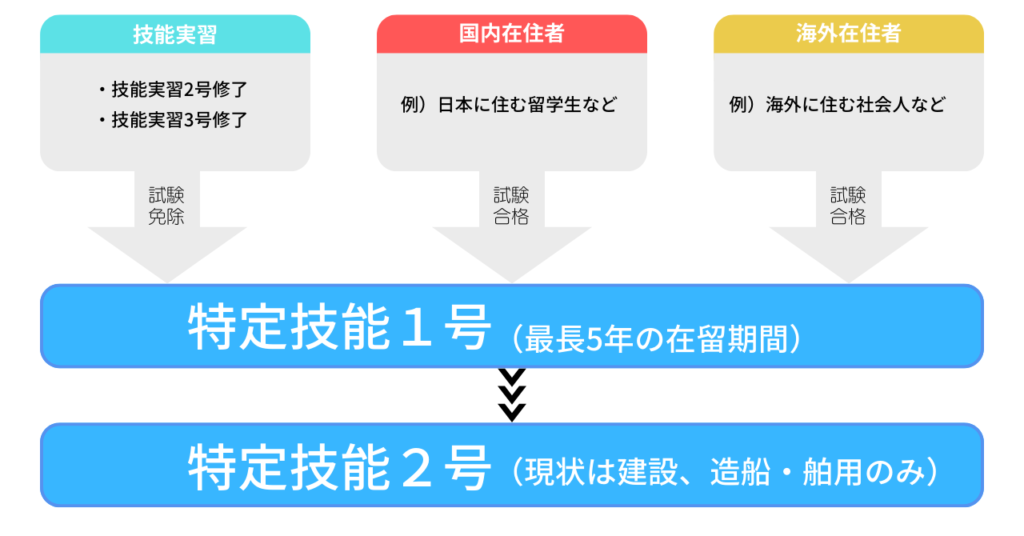

先述でも少し触れましたが、特定技能外国人を採用するには、下記のように、技能実習からの採用、国内在留者からの採用、海外在住者からの採用の3つのいずれかの方法をとります。

9-1.技能実習からの採用

上の図のように、技能実習の2号もしくは3号を修了した外国人を、特定技能へ移行することが可能です。

外国人が技能実習で従事していた業務と同じ業務を特定技能でも行う場合は、試験免除となりますが、異業種に移行する場合は、各業種ごとにある技能評価試験に合格する必要があるので注意が必要です。

9-2.国内在住者からの採用

国内にいる留学生やそれ以外の在留資格の外国人も、試験に合格することで、特定技能への移行が可能です。

特に留学生は、日本に数年間住んでいるため日本語も堪能です。そのため人気の採用手段となっています。

9-3.海外在住者からの採用

海外現地に住む外国人を、特定技能で採用することも可能です。ベトナムやインドネシアなど海外でも試験は行われていますので、試験合格者を採用できます。ただし、国によっては試験が行われていない国もあるため確認が必要です。

10.まとめ

いかがでしたか?特定技能の該当業種で、外国人に現場で働いてほしいと考えている企業には、とても良い制度かと思います。特定技能2号へ移行できる業種も拡大する可能性も高いので、そうなれば、長期的な外国人材の確保の手段としても使えます。

最後に受け入れる前のチェックポイントについておさらいしましょう。

- 特定技能の該当分野・業種か確認をする

- 基準要件、雇用契約の要件、雇用後の義務の履行がきちんとできそうか検討する

- 支援業務は自社で行うのか、登録支援機関に任せるのか検討する

- 特定技能外国人の3つ採用方法のうち、どれを選択するのか検討する

もっと詳しく聞きたい方は、無料相談も行っています。どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にお問合せください。

厳選された求職者情報を無料でお届けします!

登録者限定で希望業界・エリアにマッチした特定技能人材情報を定期配信します!

いつでも問い合わせできるため、スムーズな採用が可能です!

-4-300x169.jpg)