特定技能1号と2号の違い7つ|対象職種や技能水準、ビザ取得方法まで解説

執筆者:大路(JapanJobSchool CSマネージャー)

監修者:井上道夫(行政書士井上法務事務所所長)

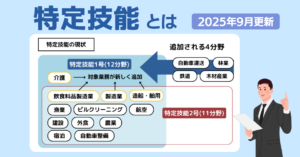

特定技能とは2019年に新しく創設された制度で、主に人手不足で悩む12分野14業種において、外国人をフルタイムで雇用することができます。

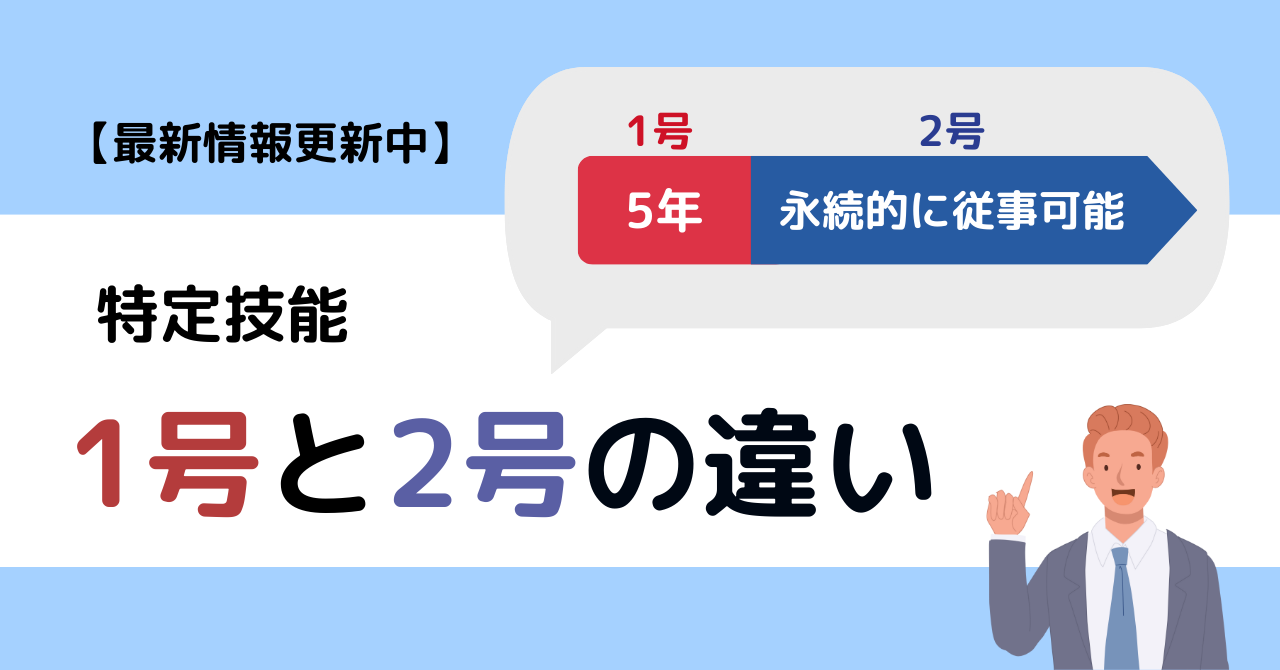

特定技能には1号と2号があり、1号が修了したら2号に移行できます。2号に移行すると日本で永続的に就労できるなどメリットもたくさんあるのでこれから詳しく解説していきます。

1.特定技能とは?

特定技能は14業種の人手不足解消を目的に、一定の専門性や技能を持ち、即戦力として期待できる外国人の在留資格として、2019年4月新たに設けられました。

人手不足の解消を目的としているところから、技術も一定の水準を満たしており、日本語での日常会話程度のコミュニケーションが可能な外国人を受け入れることが可能な在留資格です。

【2025年最新版】

特定技能まるわかり資料

この資料では特定技能とは何なのか、どのように外国人を採用できるかについて解説しています。ゼロからでもわかる図解付き。

2. 特定技能は1号と2号に分かれる

「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類が特定技能にはあり、基本的に1号が終了したら2号に移行します。

令和6年12月末の時点で特定技能1号の人数は284,466人で、2年前と比べて2倍以上増加しています。新型コロナによる規制も緩和されたことから今後も急増していくことが見込まれます。

3.特定技能1号と特定技能2号の違い7つ

上記でお伝えしたように、特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、その2つは様々な違いがあります、その違いをまとめた表が下記になります。

今雇っている外国人に1号から2号に移行してほしい、煩雑な手続きが面倒、

周りに2号を雇っている企業がなくて不安、、、

\JapanJobSchoolが解決します!2号への移行支援もお任せください/

①対象となる職種

特定技能1号

介護・ビルクリーニング・素材系/産業機械/電気電子情報関連産業・建設・造船/船用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業

特定技能2号

ビルクリーニング・素材系/産業機械/電気電子情報関連産業・建設・造船/船用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業

特定技能「1号」の対象は16分野、「2号」は11分野です。

2024年に新しく追加された分野「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」は、現段階で特定技能2号への移行ができません。また、「介護」も特定技能2号への移行ができません。

「介護」が2号に移行できない理由としては、専門的な技術知識を持ち、家族滞在も可能な在留資格として、在留資格「介護」があるからです。在留資格「介護」に変更するには、介護福祉士の国家資格取得が求められます。

さらに、特定技能1号へ移行するためのビザ申請書類作成が間に合わない外国人のみが申請できる、特定活動(通称:移行準備ビザ4月)ビザという在留資格があります。 この特定活動ビザの期間も特定技能1号の期間に含まれますのでご認識ください。

参考:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」 「特定技能制度」

厚生労働省「介護福祉士資格の取得方法について」

特定技能、在留資格「介護」を含む外国人を介護士として雇用したいという方はこちらの記事をご覧ください。

②【2025年10月最新】在留可能期間

| 特定技能1号 | 3年、1年、6か月、または4か月ごとに更新が必要 原則通算5年在留することが可能 (一部例外あり) |

| 特定技能2号 | 3年、2年、1年、または6か月ごとに更新が必要 ビザ取り消しになるようなことさえ無ければ、永続的に日本に在留できる |

【最新情報|2025年10月改正】

〇特定技能1号の通算在留期間の柔軟化

・妊娠・出産・育児・病気や労災による休業期間は含めない。

(※入管へ届出を出し、通算5年に含まれない期間とすることを認めてもらう必要がある。)

・特定技能2号試験に不合格となった特定技能1号の外国人のうち、一定の条件を満たす者については、通算在留期間が最大6年となる。

(※”一定の条件”には様々あるが、主に「2号試験を受験し、合格点の8割以上を取得した方」が対象。)

〇更新タイミングの見直し

・特定技能1号|1度の申請で最長3年まで指定可能に(ただし許可されるか否かは入管の審査次第)

・特定技能2号|新たに2年が追加

◢在留可能期間に関する注意◢

特定技能1号では転職が可能ですが、例えば特定技能「外食」から特定技能「介護」のように他業種への転職をしても、在留可能期間は通算で5年以内と定められています。

そのため、特定技能1号の転職者を雇用する際には、日本で就労することのできる残りの期間を確認する必要があります。

加えて、特定技能1号ビザを保持した状態で一時帰国をした場合も、帰国期間中は特定技能1号の期間として換算される点にも注意してください!

③技能水準

| 特定技能1号 | 即戦力として働くために必要な知識や技能 仕事では、指示を受けて作業を遂行できる |

| 特定技能2号 | 熟練した技能 仕事では、高度な専門性を発揮し、作業を指導・管理できる |

特定技能1号と2号では、それぞれ求められる技能レベルが異なります。

特定技能2号の取得のためには、指導・監督の実務経験が必要です。具体的にいうと、監督者をしつつ自らも専門業務をこなした期間が、1年~3年程度必要です。細かい要件は各分野によって異なるため、専用ページよりチェックしてみましょう。

④日本語能力試験の有無

| 特定技能1号 | 日本語能力試験あり |

| 特定技能2号 | 日本語能力試験なし |

特定技能1号を取得するためには、①日本語能力試験N4以上、もしくは②国際交流基金日本語基礎テストA2以上の結果のどちらかで特定技能1号として活動するにふさわしい日本語能力であると証明する必要があります。また、介護分野については、上記の試験とは別に介護日本語評価試験の合格が必要です。

CSマネージャー|大路

CSマネージャー|大路N4とは、基本的な日本語が理解できるレベルです!

⑤支援の有無

| 特定技能1号 | 支援が必要 |

| 特定技能2号 | 支援が不要 |

1号は支援が必須で、2号は支援が不要です。

特定技能1号の外国人を雇用するには、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、外国人の生活・就労のサポートが必要です。例えば住居の確保や公的サービスの利用支援、雇用条件の説明をしなければなりません。

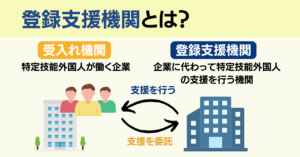

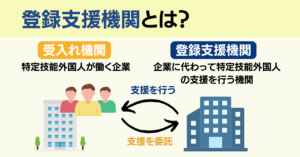

受入れ企業が支援できない場合には、「登録支援機関」と呼ばれる企業に支援業務の委託が可能です。義務・任意的支援を含め支援業務は幅広く、かつ外国人の母国語を使って支援しなければなりません。特定技能外国人を受け入れているほとんどの企業が、登録支援機関に委託をしている現状です。

これに対し、特定技能2号の外国人を雇用する際には、支援計画の作成・支援の実施は必要ありません。登録支援機関への委託などはなく、受入れ企業のみで、特定技能2号外国人の雇用が可能です。

<登録支援機関とは>

自社で支援計画書作成や支援をするのが難しい場合、全部もしくは一部を委託できる機関です。

我々JapanJobSchoolも登録支援機関として多くの特定技能外国人と企業様を支援しています。

▶「3分でわかるJapanJobSchool」「JapanJobSchoolの価格表」のダウンロードはこちら

⑥永住権の取得要件

| 特定技能1号 | 要件を満たさない |

| 特定技能2号 | 要件を満たす |

特定技能1号で働いた期間は、永住権取得に求められる「就労5年」の対象期間には含まれません。一方で、特定技能2号で就労した場合はその期間が対象となり、永住権取得条件を満たす可能性があります。

⑦家族帯同

| 特定技能1号 | 家族を日本に呼び寄せられない |

| 特定技能2号 | 家族を日本に呼び寄せられる |

特定技能1号は、家族を日本に呼び寄せることはできません。

これに対し、特定技能2号は母国の家族を「家族滞在ビザ」で、呼び寄せができます。

呼び寄せが可能な家族は、配偶者と子どものみで、親や親戚は対象外です。また、特定技能2号の外国人が呼び寄せた家族は、資格外活動という許可を受けて28時間/週まで就労することも許されます。

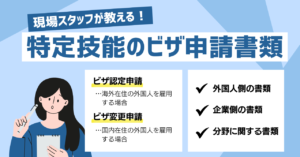

3.特定技能1号と2号の取得方法

ビザの取得方法は、特定技能「1号」と「2号」で異なります。主な違いは、日本語能力試験の有無です。また特定技能「2号」は、実務経験が求められます。

3-1.特定技能1号を取得する条件

特定技能「1号」の取得方法は、以下2パターンです。

- それぞれの分野ごとに定められた特定技能1号評価試験に合格

- 技能実習2号を良好に修了すること

取得方法①:日本語試験と技能試験に合格する

特定技能1号を取得するには、「日本語能力試験」と「特定技能評価試験」の2つに合格する必要があります。分野別に試験が用意されており、筆記試験と実技試験で評価する仕組みです。

特定技能1号の試験では、即戦力として働くのに必要な知識・経験があるかが問われます。

試験の申込方法・概要についてはこちらの記事をご覧ください。

取得方法②:技能実習から移行する

技能実習2号を良好に修了した外国人で、特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。関連性があるとされるのは、職種と作業内容が共通しているケースです。

技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験が免除されます。

また、技能実習2号、3号を修了した後に、母国に一度帰った外国人の方においては、技能実習時と同業種の特定技能分野であれば、日本語試験や技能試験を新しく受ける必要はありません。

技能実習2号を良好に修了した外国人というのは、、、

①技能実習期間2年10カ月以上を修了して、技能検定3級か技能実習評価試験の実技試験に合格をすること

②「評価調書」で技能実習2号を良好に修了したと認められること

上記のいずれかに当てはまれば大丈夫です!

3-2.特定技能2号を取得する条件

特定技能2号を取得するには、以下2つの条件を満たす必要があります。

- それぞれの分野ごとに定められた特定技能2号評価試験に合格する

- 監督者として一定の実務経験を積む

特定技能2号評価試験に合格し、監督者として一定の実務経験を積むことで、2号の申請に必要な基準を満たすことができます。制度上は特定技能1号で5年修了しなくとも、2号の取得は可能ですが、特定技能1号よりも高い技能を求められるため、現実的には特定技能1号期間で知識・経験を深めないと合格はなかなか難しい内容かと思います。

特定技能2号においても、分野別の評価試験を受験します。また実務経験証明書の作成も必要です。試験内容や求められる実務経験は分野によるため、詳しくは以下の記事をチェックしてみてください。

特定技能2号評価試験の日程・申し込み方法・実施状況はこちらの記事から確認できます。

建設分野の一部職種については、技能検定1級に合格すれば、特定技能2号評価試験の合格と同等以上の技能であると認められます。

「監督者として一定の実務経験」とは、

▼建設分野

複数名の建設技能者を指導しながらの作業経験、および工程管理者としての実務経験があること

▼造船・舶用工業分野

複数名の作業員を監督した実務経験が2年以上あることが、監督者としての実務経験があること

4. 特定技能の採用方法

特定技能1号の採用方法として、以下3パターンがあります。

- 留学生を採用する

- 海外から入国する外国人を採用する

- 技能実習から移行する

留学生採用や海外採用の場合、外国人は「特定技能評価試験」「日本語能力評価試験」の2つの試験に合格するのが必須です。「特定技能評価試験」「日本語能力評価試験」は、どちらも海外の一部の地域で開催されています。試験内容は、日本国内で開催されているものと全く同じです。海外採用なら、無事試験に合格したら面接を受けて、雇用契約を締結、在留資格の取得、来日という流れになります。

留学生や海外採用の場合も、日本に住む外国人と同様の技能試験・日本語試験を受ける必要があります。

ちなみに、海外在住の外国人は日本国外で日本語試験は国際交流基金日本語基礎テスト(国際交流基金)を受けることが多いです!

技能試験を受けるために、短期滞在ビザを取得して来日して、日本国内で試験を受けること人もいます!

ただし技能実習2号を良好に修了した外国人は、これらの試験が免除されます。

5. まとめ

今回ご紹介させていただいた通り、同じ特定技能でも「1号」と「2号」では、多くの違いがあります。

特に、特定技能2号については、業種拡大の見込みがあり特定技能2号の該当ではない分野で今働いている外国人には、日本での永住へつながるチャンスになるのです。少子高齢化時代の日本では、これからどんな企業も外国人雇用で人材を確保することを考えなければいけなくなると思います。

本記事を読んで、まずは特定技能1号での雇用を考えてみようかなと思った方は、下記の特定技能外国人の受入れステップについて書かれた記事もぜひ読んでみてください!

\外国人採用をご検討されている方/

外国人受け入れ企業のサポートを行っている Japan Job School が

外国人採用の不明点を解消します。

-4-300x169.jpg)