【現場社員が教える】登録支援機関とは?役割や選び方、特定技能外国人の支援内容について解説

執筆者:松本(JapanJobSchool 講師兼就職支援室長)

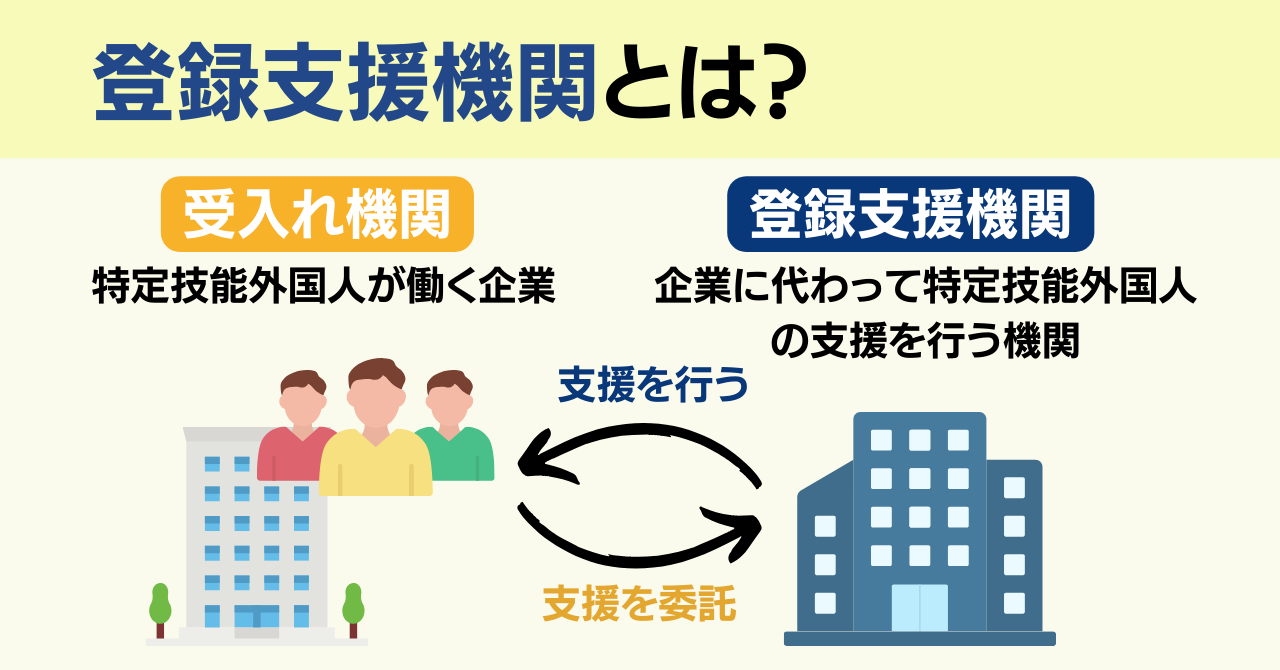

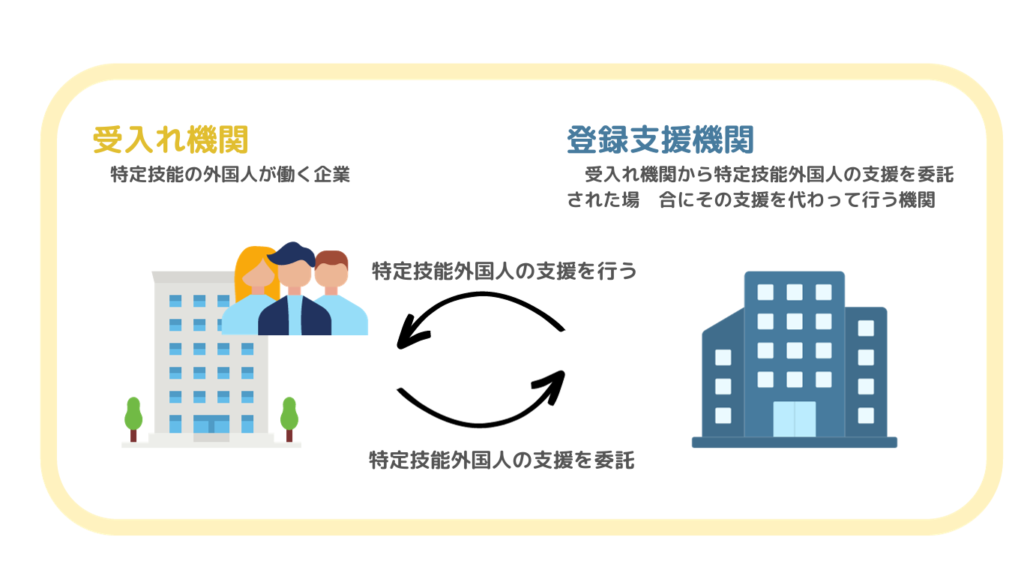

特定技能では、雇用をした外国人にさまざまな支援を行う必要があります。ただその支援をすべて自社で行うことは大変なので、その支援を代行する機関として『登録支援機関』は存在します。

今回は『登録支援機関』について掘り下げて、支援の内容や費用、選び方まで徹底解説していきます。

特定技能に関してまとめた「特定技能まるわかり資料」のダウンロードはこちら

1.登録支援機関とは?

「登録支援機関」とは特定技能外国人を雇用した時に、受入れ機関から委託され、その外国人の支援を代行する機関です。

特定技能では職場や日常生活で外国人に対する支援が必ず必要になります。ただこの支援は書類作成などの専門的な知識も必要になる場合もありすべて受入れ機関で行うことは困難です。そこで登録支援機関が受入れ機関に委託され、外国人の支援を代わりに行います。

受け入れ機関は、登録支援機関にすべての業務を委託することはもちろん、一部の業務のみを委託することも可能です。

登録支援機関一覧

登録支援機関の一覧表はこちらのサイトの「登録支援機関登録帳簿」からダウンロードできます。この帳簿は日々更新されており、登録支援機関の所在地や電話番号だけでなく、対応可能言語などが記載されております。

2.登録支援機関による支援の内容・役割

登録支援機関は支援計画に沿った支援を中立的な立場で適切に行う機関で、必要な手続きや特定技能外国人のフォローを行い、企業と外国人の認識のズレを解消し、スムーズに働ける環境づくりを行います。

特定技能の支援内容は以下の2つになります。

- 支援計画の作成

- 義務的支援・任意的支援の実施

これに加えて、出入国在留管理庁に、契約内容に変更などがあった際の変更報告をする必要があります。

2-1.支援計画書の作成

特定技能外国人を採用するにあたって、まず「支援計画の作成」が必要になります。支援計画は特定技能外国人が仕事中や日常生活を円滑に行うため、というのが目的です。

支援計画書の作成は受入れ企業が登録支援機関にすべての業務を委託していても、基本的に外国人を受け入れる企業が作成を行う必要があります。(登録支援機関や助言や補助を行うのは問題ありません。)

支援計画書は当該外国人が十分に内容を理解できる言語でも作成をし、本人に説明をしたうえで署名を得る必要があります。

2-2.『義務的支援』と『任意的支援』

支援計画の中には、必ず行わなければならない「義務的支援」のほか、これに加えて行うことが望ましい「任意的支援」という2つが定義されています。

支援計画に「この支援を行います。」と記載した場合、それが「任意的支援」であっても支援義務が生じることとなります。ですので、支援内容については受け入れる企業と働く外国人の間でよく話し合う必要があります。

ここからは義務的支援と任意的支援について、詳しく説明をしていきます。

我々JapanJobSchoolも登録支援機関として多くの企業様に特定技能外国人をご紹介し、サポートしています

▶「3分でわかるJapanJobSchool」「JapanJobSchoolの価格表」のダウンロードはこちら

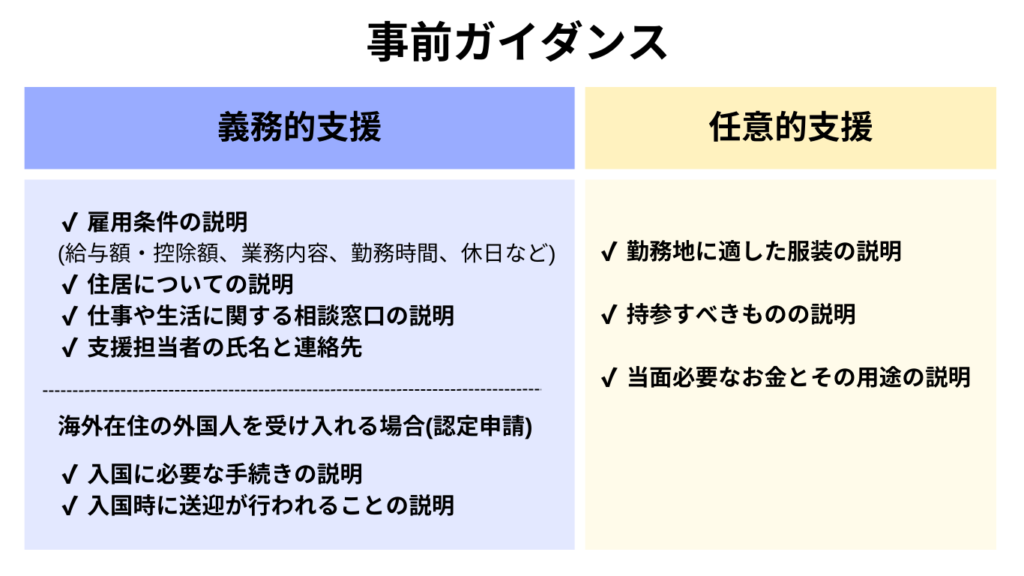

事前ガイダンス

事前ガイダンスは働く外国人が十分に理解できる言語(基本的には母国語)によって実施しなければなりません。方法は直接対面かzoomのようなオンラインでも可能ですが、文書やメールのみでの案内は認められません。

また、事前ガイダンスは十分に理解するために3時間は必要とされています。(技能実習→特定技能と同じ企業で働く場合は1時間以上で可能)

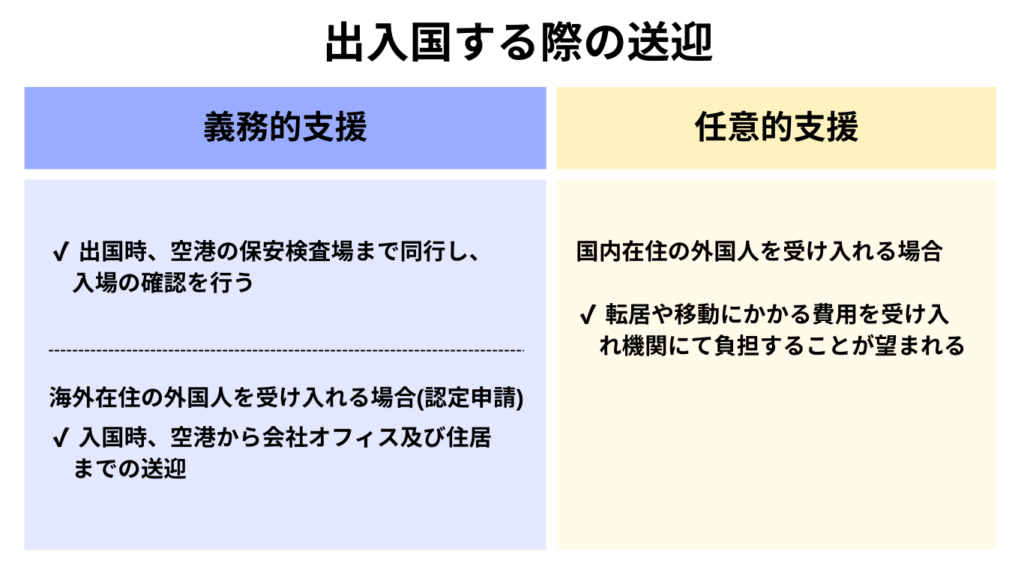

出入国する際の送迎

海外在住の外国人を雇用した場合は、入国時送迎は必ず行わなければなりません。

日本在住の外国人を雇用した場合は、必ずしも送迎が必要ではないのですが、いままでの経験上、多くの外国人のほうから引っ越しや移動のお金について相談があります。ですので、必ず支援計画の段階で転居費用について話し合いの場を設けたほうがトラブルが少なくなります。

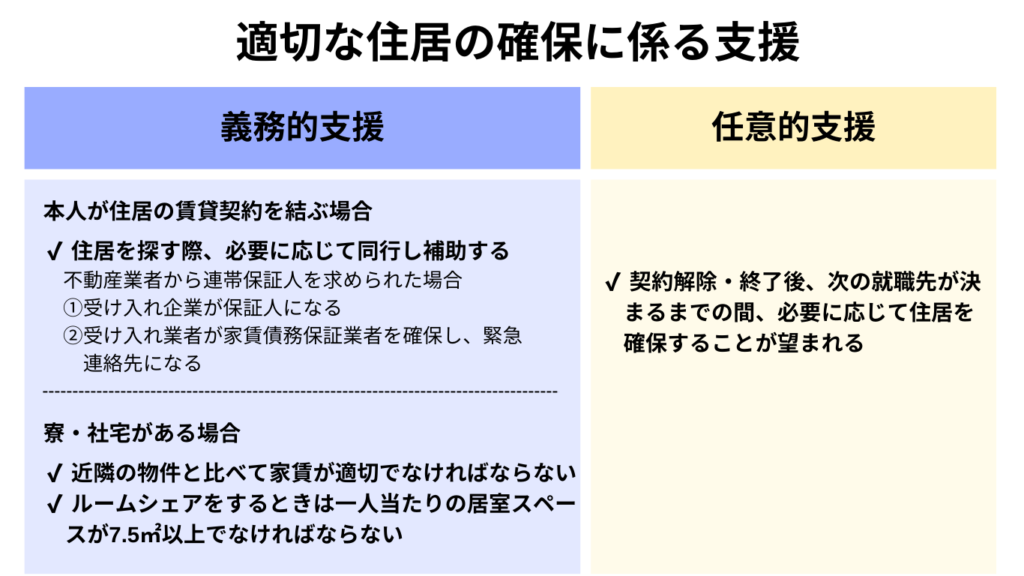

適切な住居の確保に係る支援

企業が住居を借り上げてくれる場合、敷金礼金などを特定技能外国人に負担させてはいけません。

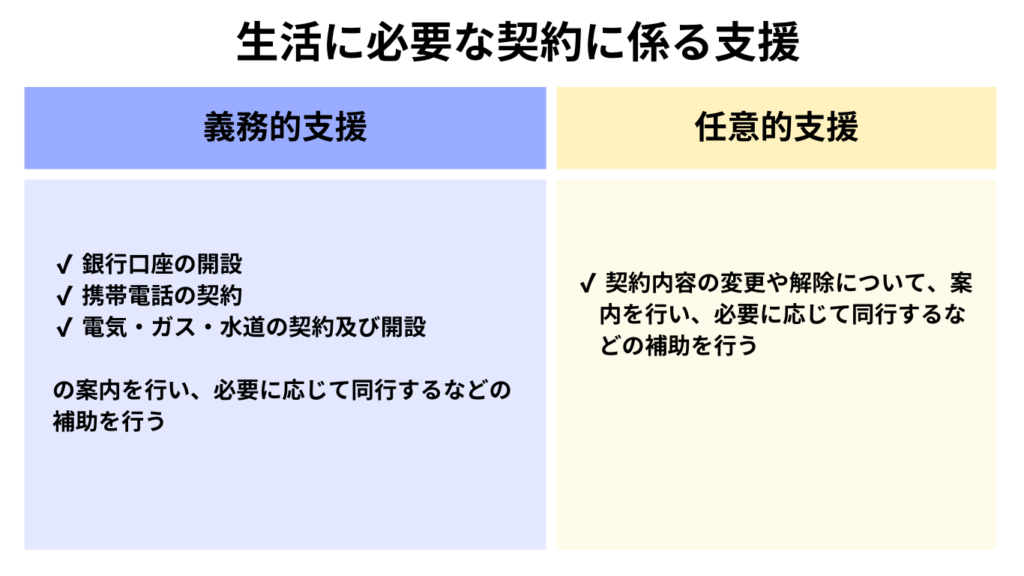

生活に必要な契約に係る支援

『必要に応じて同行する。』というのは、外国人の中には自分で手続きを行うことができるレベルの方もいるので、『支援することは義務だが、同行は外国人の日本語等のレベルにあわせる』という意味になります。

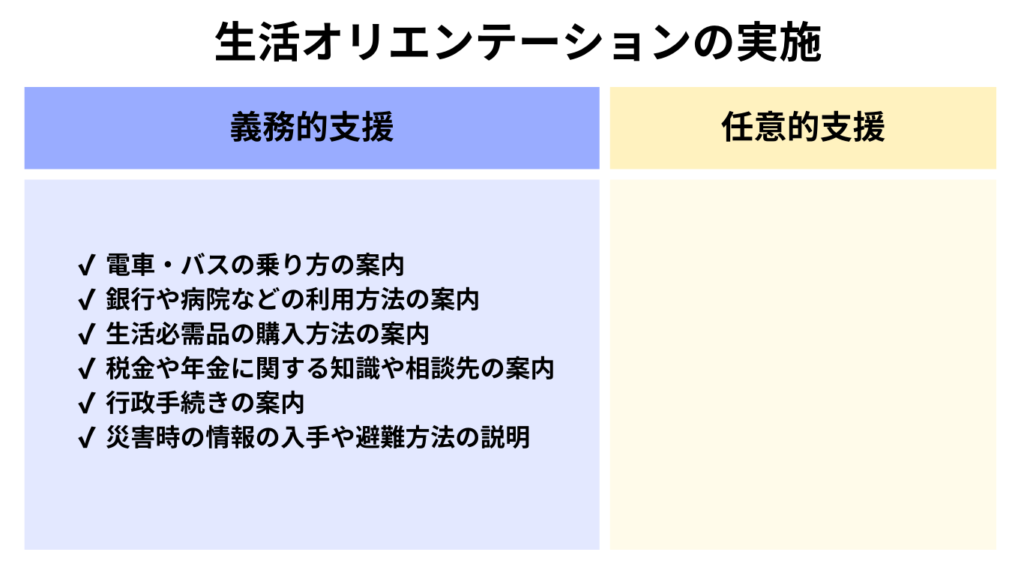

生活オリエンテーションの実施

生活オリエンテーションは働く外国人が十分に理解できる言語(基本的には母国語)によって実施しなければなりません。方法は直接対面かzoomのようなオンライン、またはあらかじめ作成した動画を視聴するような形でも可能ですが、常に質問ができるように動画視聴時に監督する者が必要です。

また、生活オリエンテーションは少なくとも8時間以上行うことが必要と考えられています。

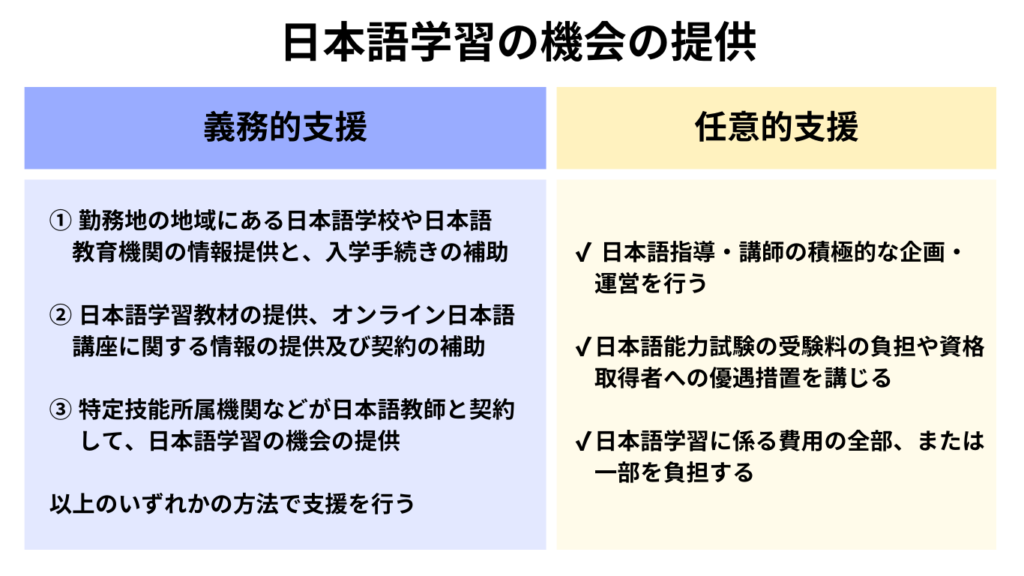

日本語学習の機会の提供

日本語は必ずしも教える必要はなく、情報を提供することが義務となっています。

講師|松本

講師|松本弊社で支援している特定技能外国人には、オンライン日本語講座の提供を行っております。詳しく知りたい方はお気軽にお問合せください!

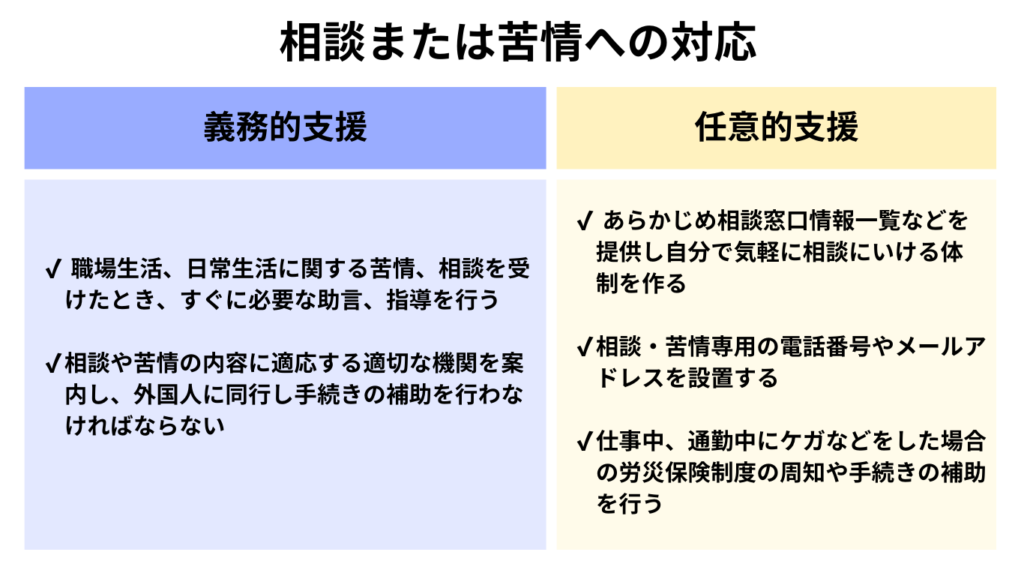

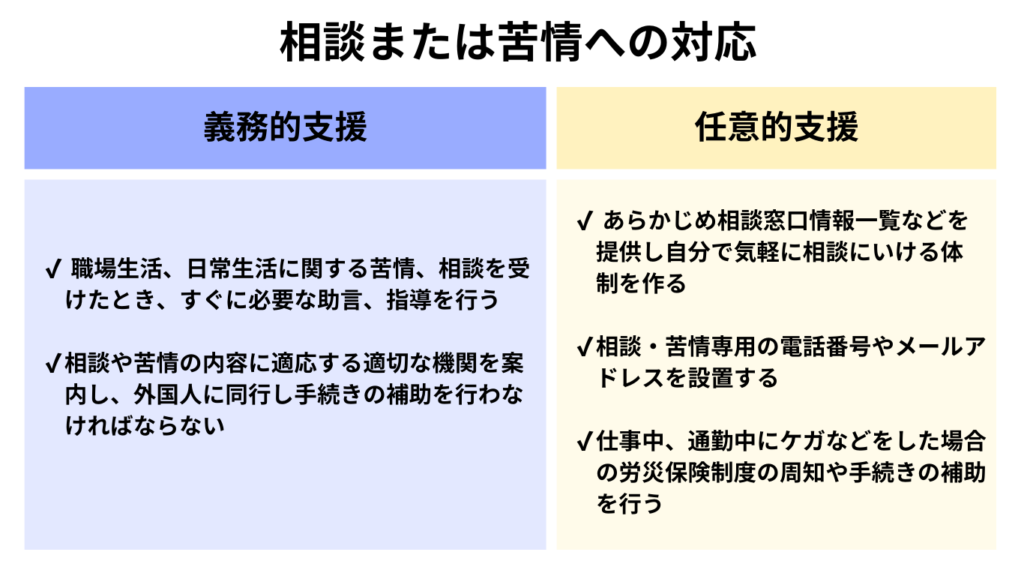

相談または苦情への対応

相談及び苦情への対応は働く外国人が十分に理解できる言語(原則母国語)によって実施しなければなりません。

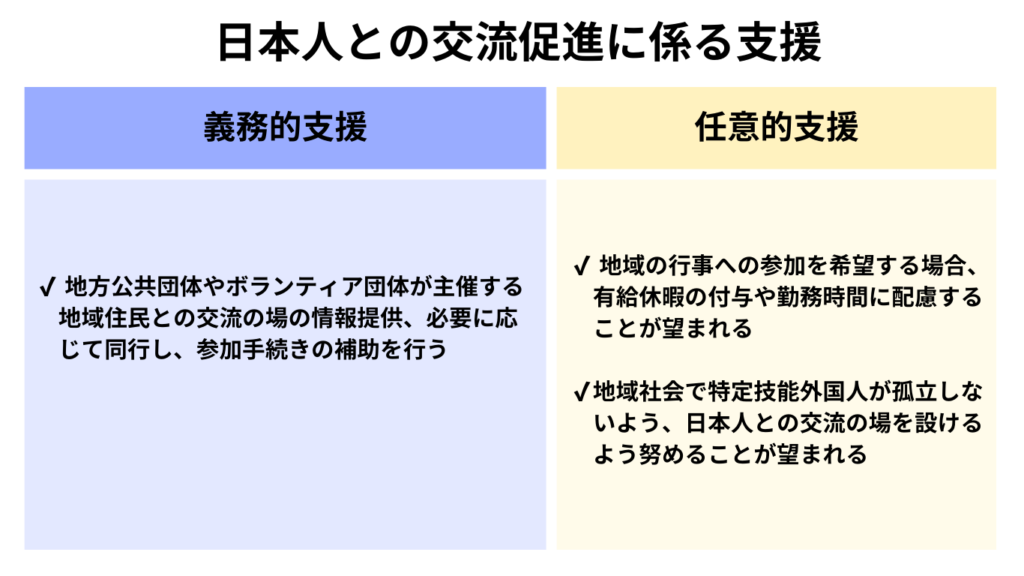

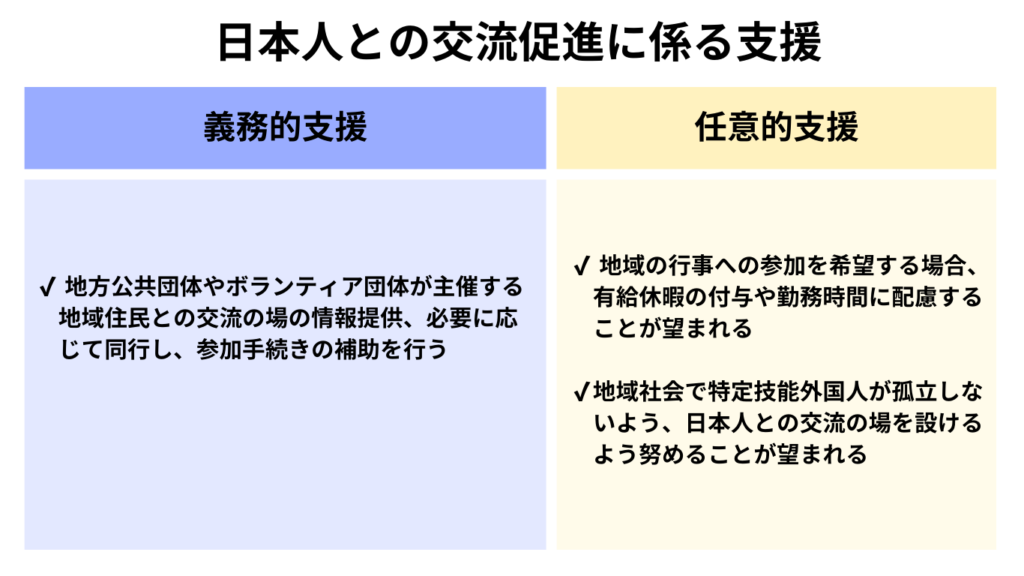

日本人との交流促進に係る支援

地域のお祭りに遊びにいく、というようなこともこの支援に該当します。

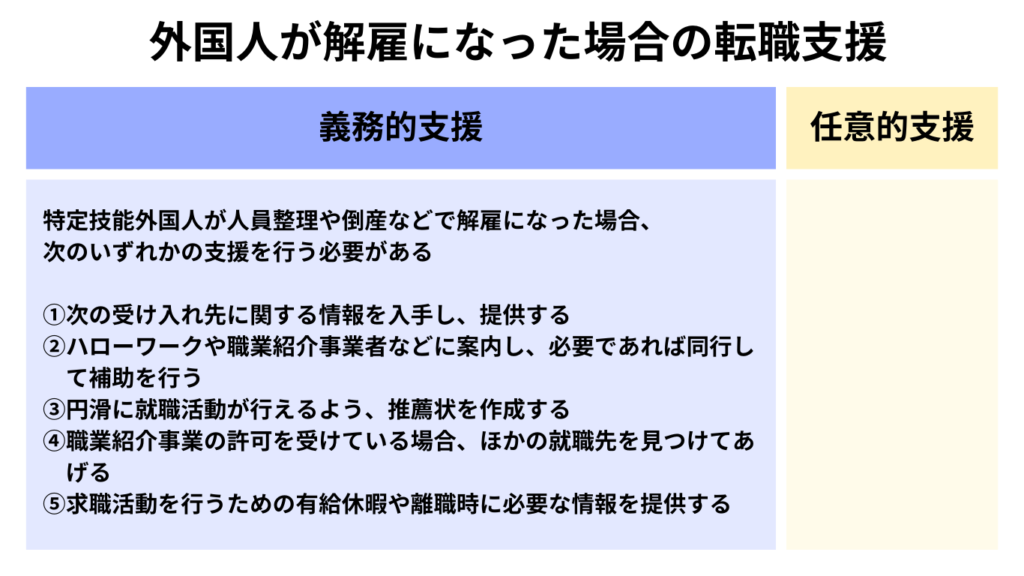

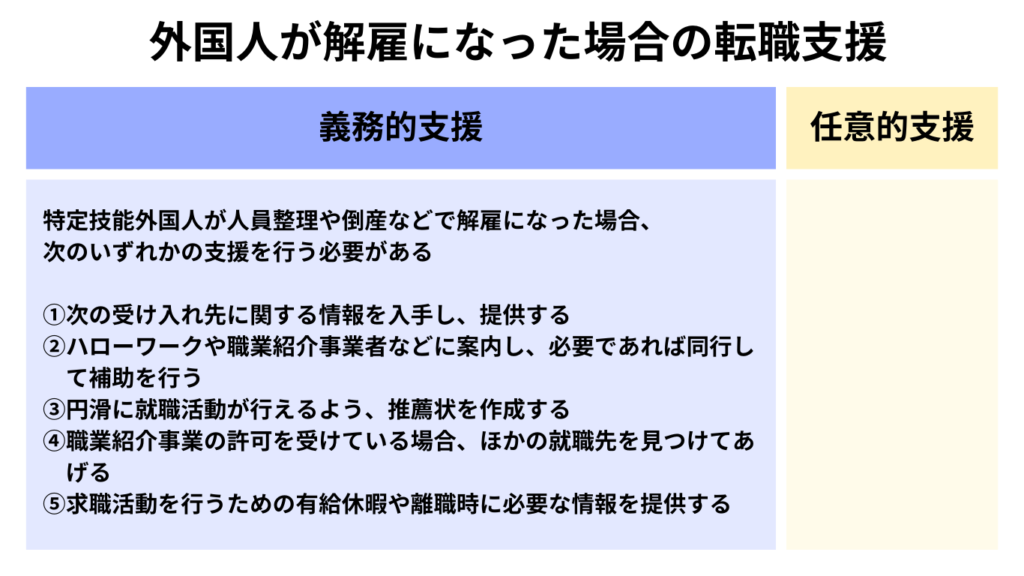

外国人が解雇になった場合の転職支援

可能な限り次の受入先(就職先)が決まるまで、支援を継続することが求められます。

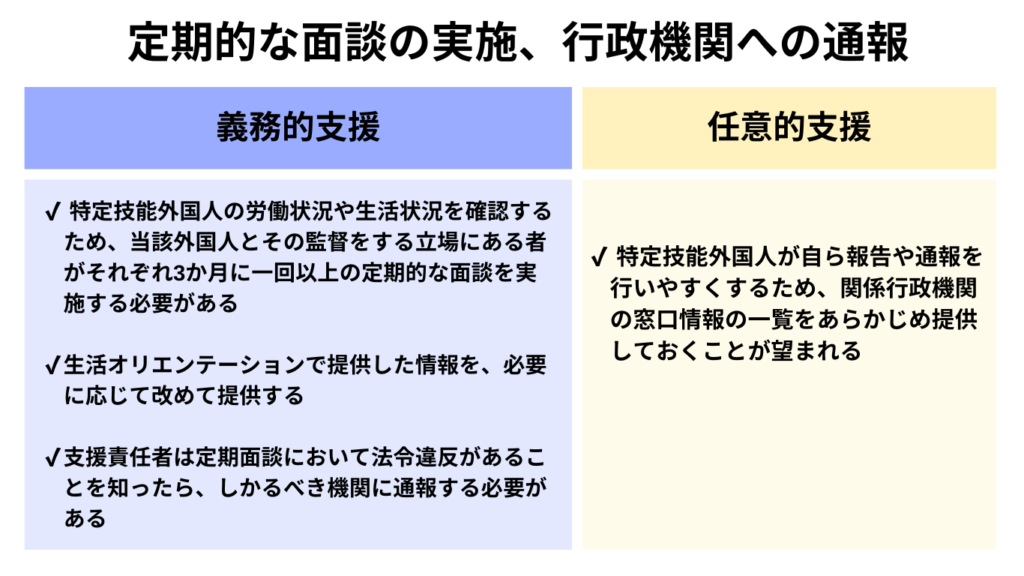

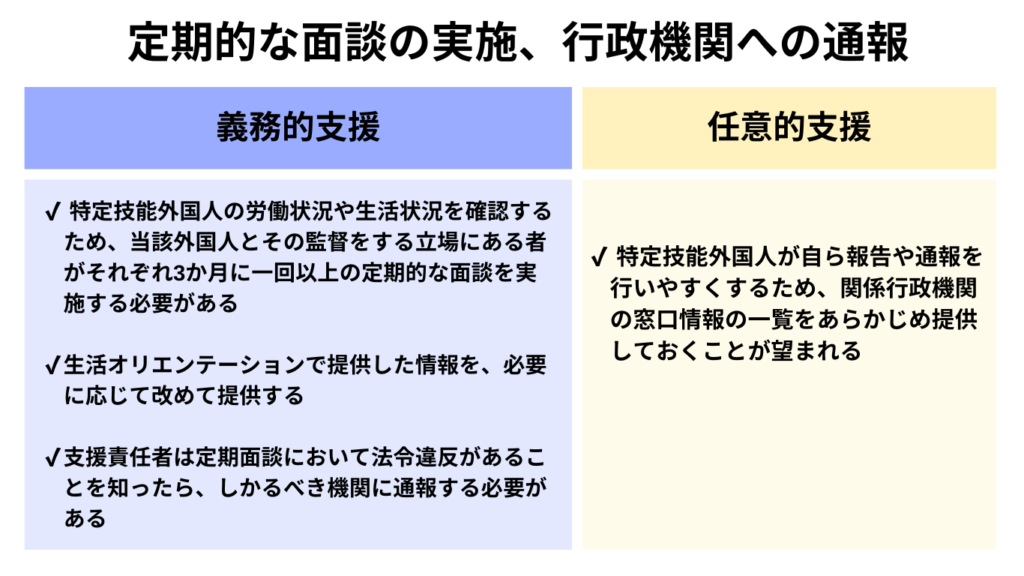

定期的な面談の実施、行政機関への通報

相談及び苦情への対応は働く外国人が十分に理解できる言語(基本的には母国語)によって実施しなければなりません。また、定期面談は登録支援に全部の委託をしている場合を除き、受け入れ企業は自社でやらなければなりません。

3.登録支援機関に支援を委託する場合の費用

ここからは、登録支援機関に支援を委託する場合の費用について解説していきます。

3-1.支援すべてを委託する場合

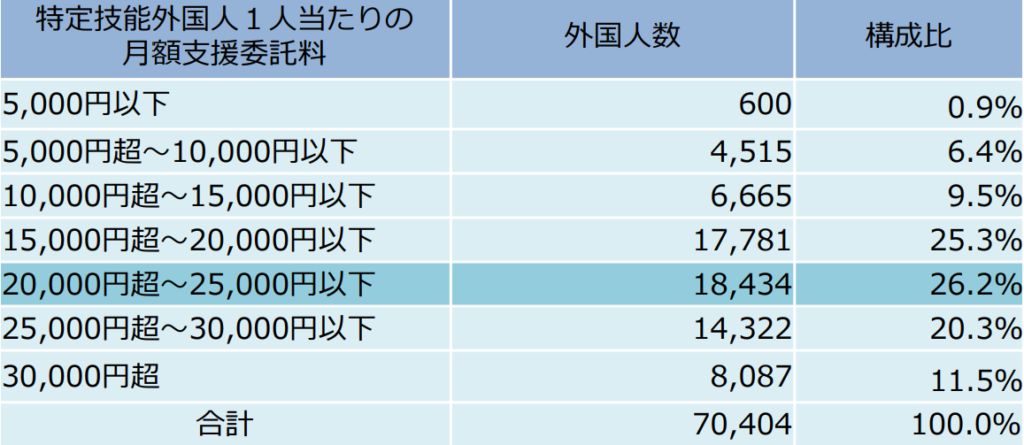

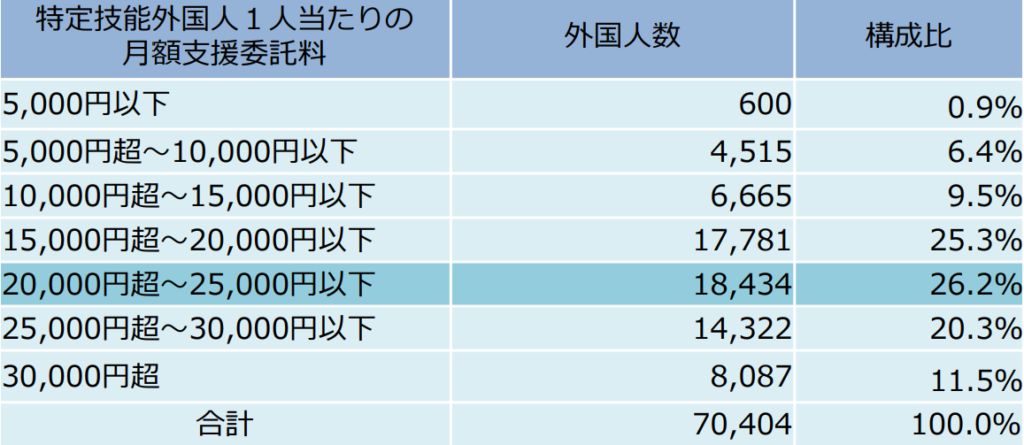

こちらの資料をご覧ください。

登録支援機関が委託を受けて支援を行う場合、必ず支援計画の中に支援委託料を記載し、出入国在留管理庁に提出しなければなりません。ですので、こちらのデータはかなり信ぴょう性の高い数字になっているかと思います。

全体的に月々20,000円から30,000円で委託できます。

弊社では月々2万円ですべての支援をサポートします。

▶詳しくは「JapanJobSchoolの価格表」をダウンロードください

※出典 出入国在留管理庁 「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」

3-2.支援の一部を委託する場合

| 事前ガイダンス | 1回あたり 30,000円〜60,000円 |

| 生活オリエンテーション | 1回あたり 50,000円〜80,000円 |

| 定期面談 | 1回あたり 10,000円〜20,000円 |

| 同行が必要な支援 | 1回あたり 10,000円〜20,000円+交通費等 |

すべてを支援するより割高になるのが一般的です。ですので、ほとんどの企業が全部を委託するという選択をしております。

4.登録支援機関に委託するメリット

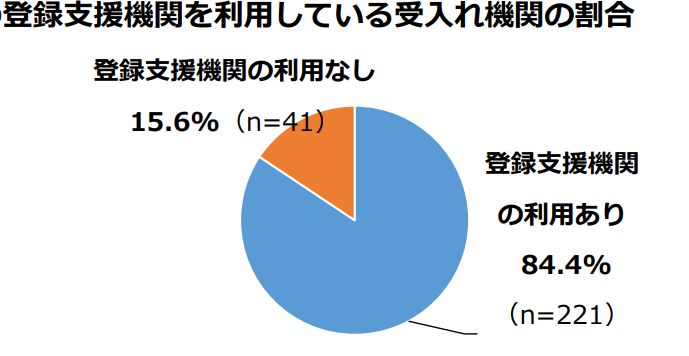

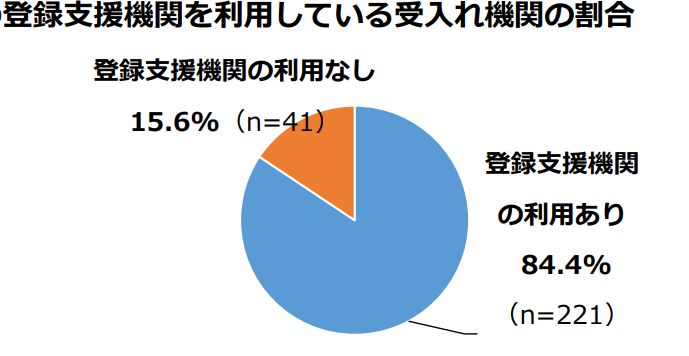

先ほどもご説明しました通り、登録支援機関を利用している受入れ企業の割合は84.4%というかなり高い数字になっています。

なぜ、受入れ企業は登録支援機関を利用するのか?こちらではその疑問についてご説明していきます。

4-1.日々の業務、外国人の教育に集中できる

後述いたしますが、登録支援機関として支援をするために、いくつかの要件があります。

そして、自社で支援をする場合でも同じく要件があります。

- 過去2年以内に外国人労働者の雇用または管理をした実績があること

- 過去2年以内に外国人労働者の生活相談等をしたことのある社員の中から支援責任者や支援担当者を任命していること

- 外国人が十分理解できる言語(基本母国語対応)で支援を実施することができる体制を確保していること

- 支援状況に関する書類を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管すること

- 支援責任者又は支援担当者が、支援計画の中立な立場で実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと

- 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

例えば②の条件を満たす社員の方がいなかった場合、自社支援をするのであれば、この条件を満たすスタッフを増やさないといけません。

人手が不足しているから特定技能での外国人採用を行っているのに、その支援のためにまた人手が必要になってしまうと、本末転倒です。

また、外国人の採用の際には、母国語で仕事のマニュアルを作成したりするなど、日々の業務が増える傾向にあります。

ですので、煩雑な入管との書類のやりとりを含んだ支援は登録支援機関に任せて、外国人の教育や日々の業務に集中をしたい、と考える企業の方が多いです。

4-2.外国人とのトラブルを防ぎやすい

特定技能外国人の方々を、企業様は面接をして、その方の日本語能力を確認の上、採用かどうかを決めているかと思いますが、どんなに語学力が高い外国人の方でも、日本語のニュアンスのというのはとても難しく曖昧なもので、また雇用契約書には外国人はわかりにくい専門用語等もあるので、トラブルになりがちです。

そこですぐに母国語で対応をしてくれる登録支援機関が間に入ることによって、問題が大きくなる前に解決することができます。

また、弊社のように200人以上の支援実績のある登録支援機関ですと、いままであったトラブル事例が蓄積されていっていますので、そのトラブルを未然に防ぐ、ということも期待できます。

実際に退職につながるトラブル事例として、給料やボーナスが原因のことが多いです。

外国人の方は、求人票や雇用契約書に書いてある金額は、どんな場合でももらえる、と思ってしまうことが多く、入社時に母国語で説明をしていても、言った言わないの問題になりがちです。

解決策としては、とにかく雇用契約書の曖昧な表記はやめて、○○の仕事ができるようになったら給料が〇千円アップ、のような簡潔にしてあげると彼らのモチベーションも上がって、長期間勤務しているケースが多いです。

外国人労働者との問題、トラブルの事例、解決方法についてはこちらの記事にまとめておりますのでぜひご覧ください。

5.登録支援機関の選び方と注意点

ここまで登録支援機関の支援内容について説明をいたしました。

では、登録支援機関を選ぶときに『どのように選べばいいんだろう?』という疑問が生じます。

下図を見ていただくと、登録支援機関の数が多いということがお分かりになるかと思います。

| 働いている外国人の人数 | 監理団体・登録支援機関の数 | |

| 特定技能 | 173,089(2023年6月末) | 8,607(2023年8月) |

そこで、こちらでは登録支援を選ぶ基準について、特定技能制度の開始当初から登録支援機関で働く筆者が考えを述べていきます。ご参考になれば幸いです。

5-1.支援人数で選ぶ

少し前の記録になりますが、登録支援機関の中で、100人以上の特定技能外国人の支援を行っている企業は1%以下です。

参考:一般社団法人外国人雇用協議会

支援をした外国人の数が多ければ、特定技能外国人とコミュニケーションを取る回数が多くなります。その分だけ外国人の考え方への理解度が深まっている可能性が高いと思います

弊社でも始めたばかりの頃と支援人数が100人を超えた今だと、さまざまな外国人トラブルの事例を経験したため、スタッフ一同かなりレベルアップしたと思います。

5-2.費用で選ぶ

前項で、登録支援に委託した際の料金について触れましたが、安い登録支援機関を選べばいいのかというと、必ずしもそういうわけではございません。

以前弊社が支援している企業であった事例なのですが、弊社ともう一つの登録支援機関(A機関)で支援をしていた企業様から、『A機関のほうが支援料金は安いんだけど、全部支援を御社にお願いしたい。』という連絡がありました。

話を聞いてみると、A機関は月額10,000円というかなり安い料金で支援しておりましたが、生活オリエンテーションや事前ガイダンスをすごく短い時間で終わらせる、など、法令を遵守した形で実施していなかったそうです。

相場より安い場合は、なぜ安くできるのかを確認した方がいいでしょう!

5-3.支援内容で選ぶ

実際に支援を受けてからでないとわからない項目が多いのですが、筆者が考える支援内容での見極め方はこの2つだと考えます。

- どれだけ多くの言語で支援の対応ができるか?

将来的に様々な国の人材の採用をお考えの場合、1つの言語にしか対応していない登録支援機関を選んでしまうと、新たに別の登録支援機関を用意しなければならないので、最低でも2~3の言語に対応しているほうがいいと思います。 - 通常の支援業務以外の定着支援やサポート体制

『最初は日本語が話せなくて、少しずつ話せるようになってくれれば』と期待して採用に至るケースがあります。しかし、彼らも毎日仕事を覚えることで精いっぱいだったりします。その中で自分で日本語を学習してください、と言ってもなかなか自分で頑張れる人は多くありません。ですので、特定技能外国人が継続的に学べる学習プログラムの提供ができているかが、意外と重要だったりします。

5-4.人材紹介会社にそのまま頼む

人材紹介会社を通して採用をした場合、ほとんどの人材紹介会社が登録支援機関として登録をしていると思います。ですので、採用後そのまま委託するという方法もあります。特定技能外国人を採用している企業様で、一番多いケースがこちらだと思います。弊社から人材を紹介した企業でも90%以上の企業で支援のほうも委託していただいております。

情報の共有や書類の送付など、2者間でのやりとりより3者間のやりとりのほうがより手間がかかり煩雑になってしまうためです。

登録支援機関の選び方について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

6.登録支援機関に委託する際の注意点

登録支援機関と受入れ企業の間でも、トラブルになることはあり得ます。支援開始の前に、支援範囲等の話し合いの場は必ず設けられたほうがよいでしょう。

6-1.どこまでが登録支援機関の支援範囲か確認する

登録支援機関にすべての支援を委託した場合、「3.登録支援機関の支援内容」で記載しました項目はすべて登録支援機関の支援範囲になります。

弊社で実際にあったケースとして、働いている外国人の方が終業後、帰宅途中に交通事故にあってしまい、誰かが病院に迎えにいかなければならない、ということがございました。

この場合は、ケガの具合などを病院の方からヒアリングし、本人と受入れ企業に正しい情報を伝えなければならないため、母国語対応が必要になりますので弊社で対応をしました。

しかし言葉ではなく、本人の勤務態度や業務に問題がある場合、例えば仕事の覚えが悪い、などのケースは、もちろん弊社からも注意をしたり、理由を聞いたりをしますが、こういう時は受入れ企業の協力も必要だと考えています。

※こちらに記載した内容は、弊社の基準で申し上げておりますので、他の登録支援機関だと範囲が違う可能性がございます。ご確認していただくことをおすすめいたします。

6-2.登録支援機関に委託しても外国人に対する理解は欠かさない

登録支援機関に委託をしていたとしても、日本人と全く同じような扱いをしていい、ということはありません。実際に現場で一緒に働く従業員の方にも、外国人を理解していただく必要があります。

人間関係が退職理由になるのは、日本人も外国人も同じです。

まず気を付けなければ「宗教」のことです。外国人の方は日本人よりも信心深い方が多いです。食べられないものがあったり、お祈りがあったりしますが、それを変にいじったりすることはあってはなりません。

また、同じ国の人をひとくくりにしたような言い方も、すごく嫌がります。○○人は大雑把だ、のような言い方は知らないうちに外国人を傷つけている可能性があります。個人個人の特性を見てあげましょう。

特定技能についてまとめた「特定技能まるわかり資料」のダウンロードはこちら

7.自社で支援する場合の要件

参考までに自社で支援する場合も支援体制についての要件も記載いたします。

登録支援機関とほぼ同じ要件が求められます。

- 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること

- 2年以内に企業として就労資格を持った中長期在留外国人(就労資格に限る)の採用をしたことがあるか、支援責任者および支援担当者が2年以内に中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験があること

- 外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること

- 1年以内に特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させてないこと

- 支援の費用を外国人本人に負担させないこと

- 5年以内に関係法令違反をしていないこと

- 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること

※②につきまして支援責任者と支援担当者を兼任することは可能ですが、特定技能外国人の直属の上司が支援責任者になることはできません。

※⑦につきまして、「定期面談」は、支援責任者または支援担当者が、特定技能外国人だけでなく、その外国人を監督する上司との面談も必要です。

ただこちらの表を見ていただければわかる通り、特定技能外国人が働く受入れ企業の84.4%が登録支援機関に委託をしている、というデータが出ておりほとんどの企業は登録支援機関に委託しているというのが現状です。

※出典 入国在留管理庁 「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」

8.登録支援機関になるための要件

登録支援機関として出入国在留管理庁のリストに載るためには、まず登録申請を行わなければなりません。登録料として28,400円かかり、登録は5年間有効で、更新することが可能です。(更新時費用11,000円)

登録支援機関の登録申請に係る審査はおおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行う必要があります。

また、登録支援機関として届出の際、以下の要件を満たす必要があります。

- 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること

- 2年以内に企業として就労資格を持った中長期在留外国人の採用をしたことがあるか、支援責任者および支援担当者が2年以内に中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験があること

- 外国人が理解できる言語の支援体制が整っていること

- 1年以内に特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させてないこと

- 支援の費用を外国人本人に負担させないこと

- 5年以内に関係法令違反をしていないこと

※③につきまして、対応してる言語以外の支援はできません。

弊社の例をあげると、ベトナム、ミャンマー、ネパール、中国、その他英語圏の支援はできますが、その他の言語の国籍の特定技能外国人の支援が現在はできません。

9.登録支援機関は儲かるのか?

前述したように、登録支援機関は8,607社(2023年8月現在)あり、年々増え続けております。

「それだけの数あるってことは、すごく儲かるんじゃないの?」と考える人がいらっしゃると思いますので、実体験を踏まえてお答えいたします。

結論から申し上げますと、あまり儲かりません。

仮に1人月額20,000円、100名の支援を行っていたとしましょう。100名の支援を行うには最低でも5~6名の支援担当者が必要になります。

また、支援は急なトラブルや労働時間外でも対応をしなければなりません。朝7時からの空港の送迎や夜9時に交通事故にあった外国人のサポートなども実際にありました。

1ヶ月の収入が200万から3~4名の人件費、時間外手当を引いたら、、、

前述したように100名以上の支援を行っているのが全体の5%以下です。もちろん支援している人数が多いほうが効率はよくなります。

そうなると、儲かりません、と言わざるを得ないです。

受入れ企業様の中には、はじめは自社での支援を選んだものの、あまりにやることが多くて、弊社に登録支援の委託をしてくださったというケースも複数ございます。

では、なぜ弊社が登録支援をやっているのか?

弊社は人材紹介とあわせてやっておりますので、企業様にとってもワンストップで行えるサービスがあったほうが良い、と考えて登録支援機関もやっております。

登録支援業務の支援業務のみで利益を生み出す、というのは現状むずかしいのではないか、というのが筆者の考えです。

10.まとめ

登録支援機関とは、働く外国人と働く企業の間に入って、お手伝いをしているに過ぎません。いまはまだ、特定技能制度が始まったばかりなので必要なお手伝いだと思います。

ただ、今後もっと制度が良くなっていくと、手続きも簡単になっていき、外国人への理解がある企業もどんどん増えていくと思います。そうなれば、このお手伝いが必要なくなります。弊社はいつかそうなる日が来ることを望みながら、そのお手伝いを続けてまいります。

特定技能、または登録支援で何かお悩みがございましたら弊社株式会社JapanJobSchoolにお気軽にお問い合わせください。

-4-300x169.jpg)