【最新版】在留資格「技能実習」とはどんな制度?外国人の受け入れ方法や注意点などわかりやすく解説

技能実習は1993年に創設された制度で、日本の進んだ技術を海外に移転するために作られましたが、実際外国人は、お金を稼ぐために来日する人が多いです。また、技能実習生の失踪が相次ぐなど問題点や課題点も抱えています。

今回はそんな技能実習とはそもそもどういう制度なのか解説していきます。

1.在留資格「技能実習」とは

1-1.技能実習制度は人手不足を補うものではない

1993年に創設された技能実習制度ですが、創設された目的として、国は「我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的」としています。

ですので技能実習生が安価な労働力の確保等として使われることがないよう、次のような基本理念が定められています。

- 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと

- 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

参考:外国人技能実習機構

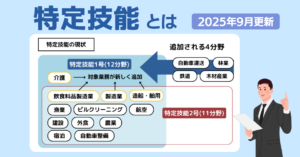

もし人手不足を補うために外国人を採用するなら技能実習ではなく、「特定技能」という在留資格で雇用することができます。

特定技能外国人の採用を考えてらっしゃるならお気軽にお問い合わせください

▶「3分でわかるJapanJobSchool」「JapanJobSchoolの価格表」のダウンロードはこちら

1-2.技能実習の歴史

| 1982年 | 企業が外国人研修生の受け入れを開始する |

| 1990年 | 監理団体を通して外国人研修生を受け入れ始める |

| 1993年 | 技能実習制度が創設される |

| 1997年 | 技能実習制度の期間が2年から3年に延長される |

| 2010年 | 在留資格として「技能実習」が創設される 実務研修を行う際は、雇用契約に基づいて行うことを義務化する |

| 2016年 | 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護」に関する法律が制定される |

| 2017年 | 外国人技能実習機構が設立される |

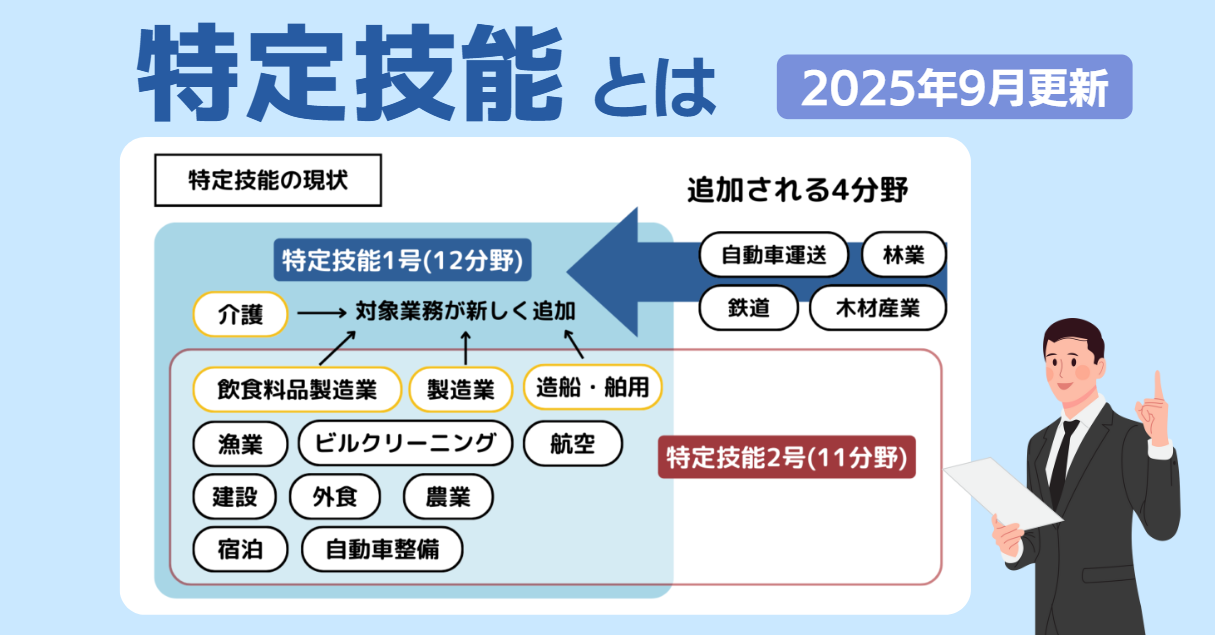

1-3.技能実習生は近年急増している

技能実習生は、コロナ禍人数が一時的に減りましたが、近年急増傾向にあります。昨年は324,940人とコロナ以前の人数に戻ったことから今後ますます急増することが予想されます。

1-4.技能実習生の在留期間は最長5年|1号・2号・3号とは?

技能実習生は3年契約で来日します。3年満了後は、①帰国、②技能実習を2年間延長、③特定技能に移行の3パターンがあり、技能実習生が自由に選ぶことができます。

技能実習制度では、1号・2号・3号という呼び名も使われます。1号は1年目の技能実習生を指し、2号は2・3年目の技能実習生、3号は4・5年目の技能実習生を指します。

1号から2号、2号から3号に移行するためには、技能検定などの試験を受けなければならないとされており、この試験に合格することができなければ、移行できずに帰国となってしまいます。

1-5.技能実習生の受け入れ可能人数

| 常勤職員総数 | 基本人数枠 |

| 301人以上 | 常勤職員総数の1/20人 |

| 201人~300人 | 15人 |

| 101人~200人 | 10人 |

| 51人~100人 | 6人 |

| 41人~50人 | 5人 |

| 31人~40人 | 4人 |

| 30人以下 | 3人 |

技能実習生を受け入れられる人数は実習実施者の常勤職員総数によって決まります。

1-6.技能実習生の要件

技能実習にはいくつか要件があり、採用する前にこれらを満たしているか確認する必要があります。

- 18歳以上であること

- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとするものであること

- 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること

- 企業単独型技能実習の場合は、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること

- 団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること

- 団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること

- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと

企業単独型、団体監理型については「3,技能実習生の受け入れ方法」でご説明します。

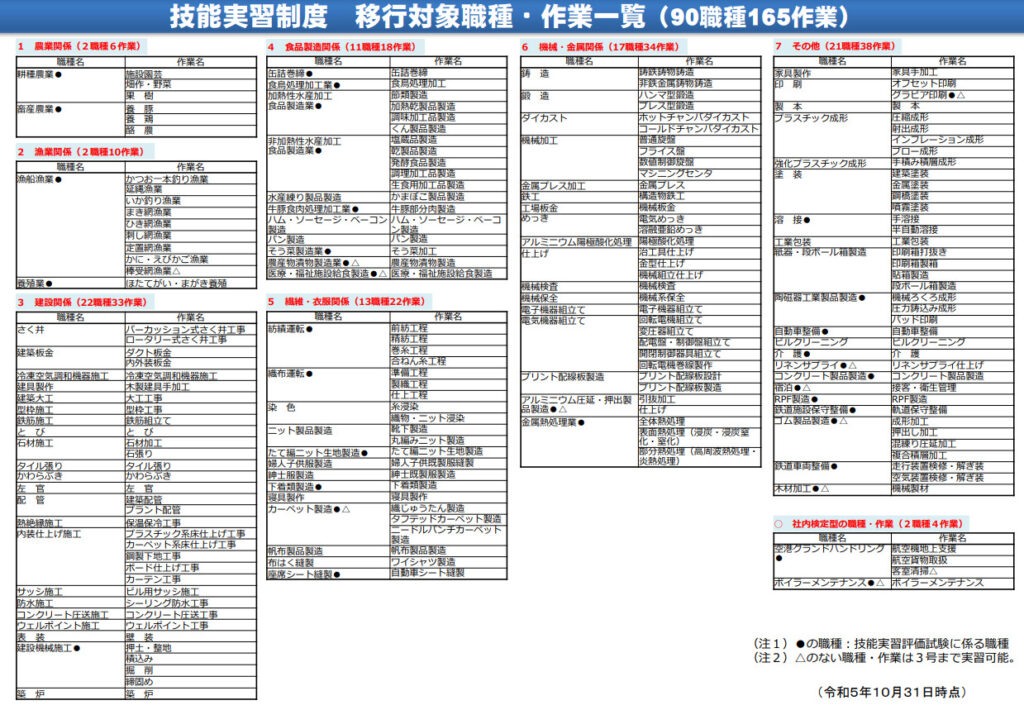

2.技能実習の対象職種・業種

技能実習生を3年間受入れることができる職種は、2023年10月31日の時点で90職種(165作業)となっています。

職種は年に2〜3種類ぐらいのペースで追加されており、これまで受入れることができなかった職種でも、いつの間にか職種が追加されて技能実習生の受入れができるようになっているということもあります。

3.技能実習の受入方法

技能実習の受入方法は、「企業単独型」と「団体管理型」の2つの方法があります。

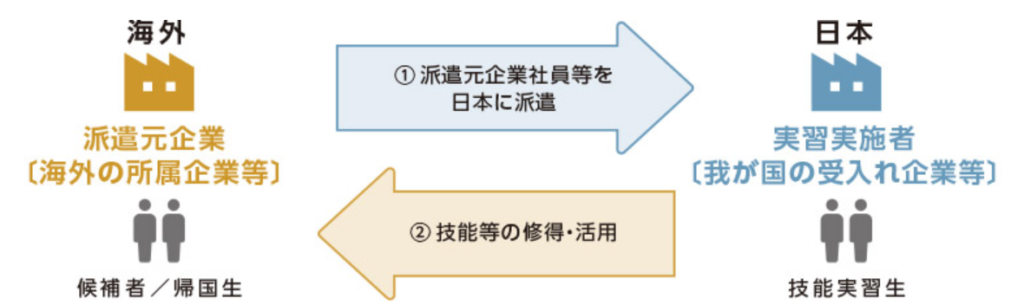

3-1.企業単独型

技能実習制度でよく耳にする「監理団体(いわゆる「組合」)」を通さずに技能実習生を受入れる方法です。しかしながら、この方法は一定の規模以上の企業などにしか認められておらず、技能実習生全体の1%前後にとどまっていると言われています。

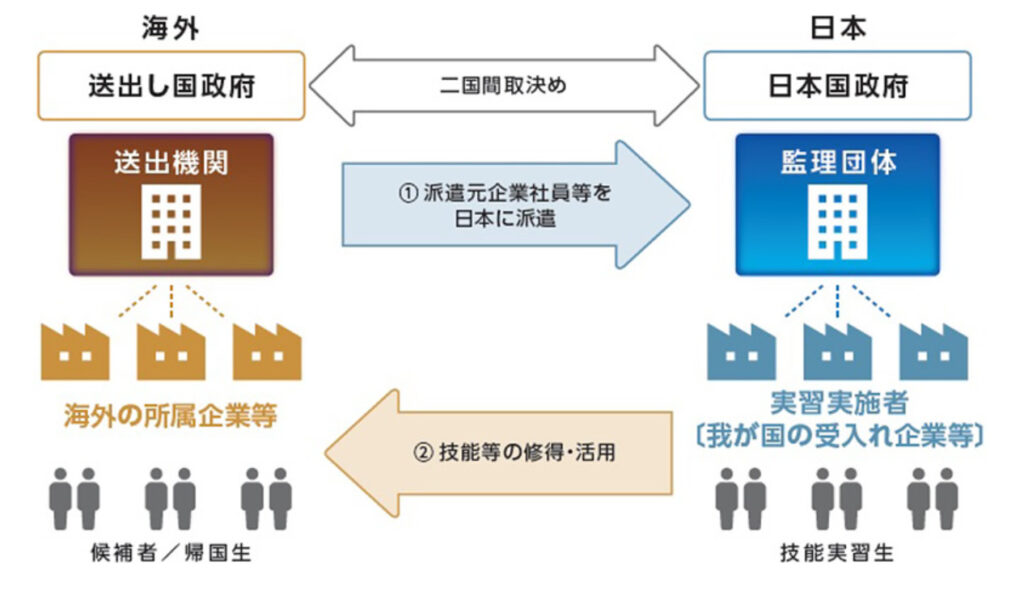

3-2.団体監理型

監理団体(いわゆる「組合」)を通して技能実習生を受入れる方法のことです。技能実習生を受入れる際には、基本的に団体監理型となります。

3-3.受け入れまでの流れ

まず提携する監理団体を探し、面接の申込みをします。通常は1カ月程度で面接となります。採用する技能実習生を決定した後は、監理団体から書類の準備を依頼されるのでその対応を行ったり、先程述べた養成講習を受講したりします。

面接から約6〜7カ月で技能実習生が入国してきますので、頃合いを見計らって前もって寮を契約し、日用品の購入や運び込みをして技能実習生が来るのを待ちます。技能実習生は入国後1カ月間日本語講習を受け、その後入社となります。

会社寮が既にある企業であれば問題ありませんが、そういった企業でなければ、アパートや一軒家を借りる必要があります。その際、敷金・礼金や鍵交換代などを技能実習生に負担させることはできません。技能実習生から寮費として徴収できるのは月々の家賃のみです。

さらに、寮費には相場ができあがっており、監理団体から「上限を2万円にしてください」などと求められることがあります。こういった場合でも2万円を超える金額に設定することはできますが、技能実習生の面接を行う際に応募してくる技能実習生が減るなどのデメリットがあります。

技能実習生の受入企業は、以下の3つの担当者を選任することが必要です。

- 受入れに関する総責任者(実習責任者)

- 技能実習生に仕事を教える者(実習指導員)

- 生活面のサポートを担当する者(生活指導員)

このうち、実習責任者は6時間の養成講習の受講が求められています。通常、技能実習生の面接後1〜2カ月経つまでに受講

技能実習生を受入れている間は、3カ月に1回の頻度で監理団体から監査を受けなければなりません。監査では、実習生との面談や実習日誌をはじめとする帳簿書類の確認が行われます。

実習日誌とは、技能実習生に指導した内容を毎日記録しておく日誌です。受入企業が備え付けておく書類として重要なものの一つなので、きちんと作成しておくことが大切です。

4.監理団体・送り出し機関とは

4-1.監理団体とは

技能実習生の監理事業を行う許可を得た団体が監理団体と呼ばれます。その多くは協同組合であるため「組合」とも呼ばれています。

監理団体の業務は、外国の送出機関と提携して技能実習生の人材紹介をしたり、さまざまな書類作成や入国後の受入れサポートをしたりすることです。監理団体ごとに経験やサポート力が大きく異なりますので、監理団体選びが技能実習生受入れの成功のカギとも言えます。

監理団体一覧

技能実習制度の監督官庁である「技能実習機構」のホームページに、全国の監理団体一覧が掲載されています。

参考:外国人技能実習機構

4-2.送出機関とは

現地で技能実習生の募集を行う会社を送出機関と呼びます。また、面接に合格して日本に行くことが決まった技能実習生の日本語教育も行います。

送出機関によって優秀な技能実習生を募集できるか、日本語教育の能力が高いかは異なりますが、技能実習生の受入企業が直接送出機関を選ぶことは通常できません。

送り出し機関一覧

技能実習制度の監督官庁である「技能実習機構」のホームページに、各国の送出機関一覧が掲載されています。

5. 技能実習制度の課題・問題点

5-1.原則転職ができない

制度の問題として、転職ができないことがしばしば指摘されています。このため、もし実習先で暴力やパワハラ、劣悪な労働条件を強いられた場合、外国人は失踪するしかなくなります。

5-2.借金を背負って来日

技能実習生の出身国によっては、借金をして送出機関への手数料を支払うことが通例となっていることもあります。多くの技能実習生は1年目で借金を返済し、2・3年目で貯金をして帰国するというのが一般的になっていますが、いずれにせよ借金をしなければならないという点が批判の的になっています。

5-3.技能実習生による犯罪

技能実習生による犯罪も増加しています。先述した通り、借金を背負って来日したが失踪してしまった技能実習生は収入を得ることができず、借金を返すことができません。ですので犯罪に走る実習生も一定数います。

犯罪の種類も万引きだけにとどまらず、銀行口座売買や大麻の栽培、麻薬の密輸など多岐に亘るようになっています。このように、技能実習制度には外国人犯罪を誘発している側面があることも否めません。

参考:「ラジオ関西トピックス」相次ぐベトナム人の薬物密輸 神戸税関、合成麻薬MDMA5000錠押収 サプリのボトルに隠す

6.【最新情報】技能実習制度は廃止される?

この技能実習制度の問題点を踏まえ、ついに今夏、政府は技能実習制度の解消を表明しました。

技能実習生は転職できないことをいいことに、受け入れ企業側から安い賃金で働かされていたり、暴行を受けていることが問題となっており、2022年には約9,000人の技能実習生が失踪したそうです。

参考:朝日新聞デジタル|ついに終わる外国人技能実習、30年の光と影 新制度への真の教訓は

技能実習の代わりとなる新制度では、外国人の人権保護の観点から、一定の要件の下で本人意向の転籍を認めることや外国人が日本で長期的なキャリアパスが描けるよう、特定技能制度への円滑な移行を図ることが組み込まれています。

技能実習から特定技能に移行したい方へ→

まとめ

この記事では技能実習制度について一通りご紹介しました。技能実習生を受入れる際には、制度や仕組みについて正しい知識をインプットしておくことが重要です。技能実習生の受入れを成功させて、受入企業・技能実習生の双方がWIN-WINになることを願っています。

また、外国人の採用を考えてらっしゃるならお気軽にお問い合わせください。

-4-300x169.jpg)