特定技能「外食」の受け入れ要件を解説|飲食店やホテル、デリバリーで業務可能

執筆者:松里優祐(株式会社JJS 代表取締役)

監修者:井上道夫(行政書士井上法務事務所所長)

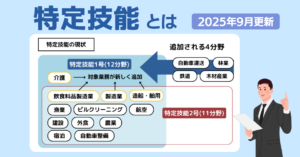

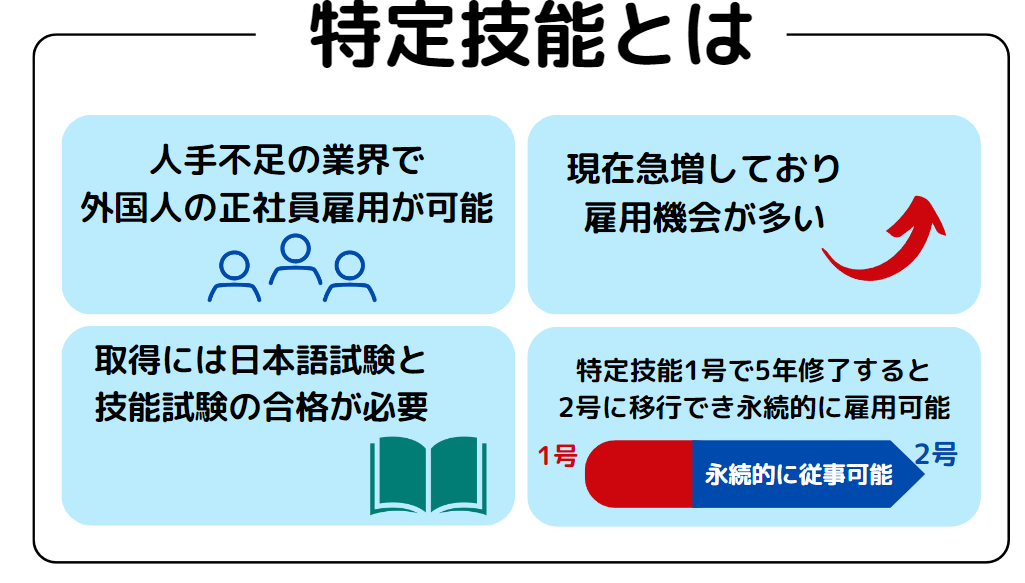

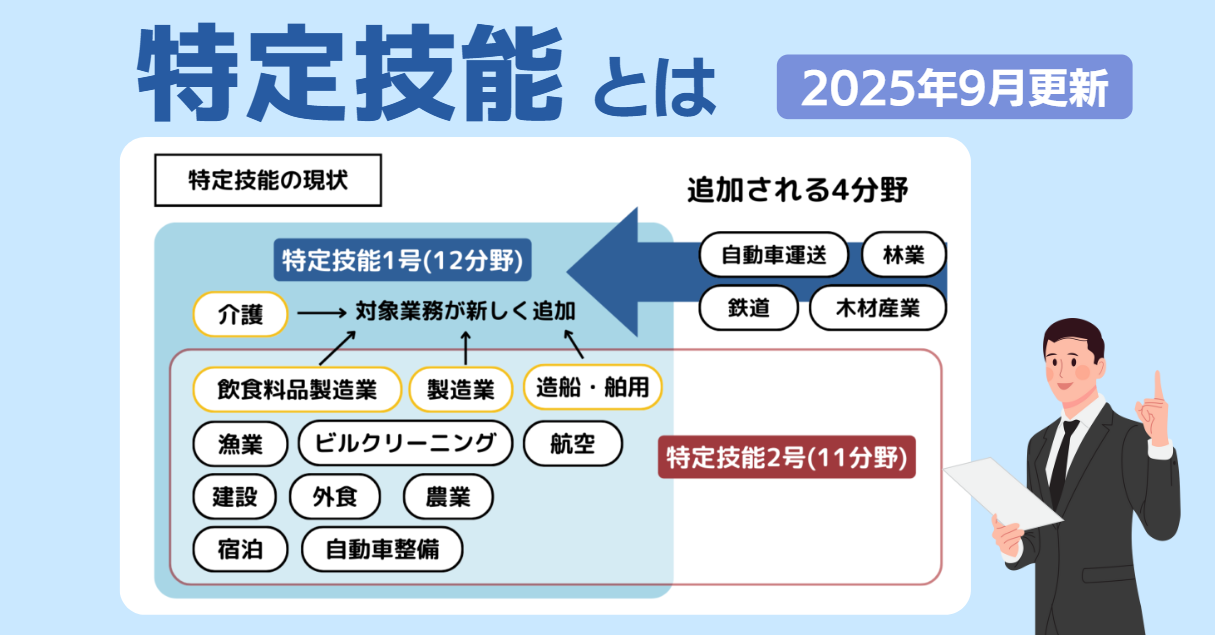

「特定技能」とは2019年4月にできた新しい制度です。この特定技能の登場により、人手不足とされる16分野においてのみ、外国人が現場で働くことができるようになりました。

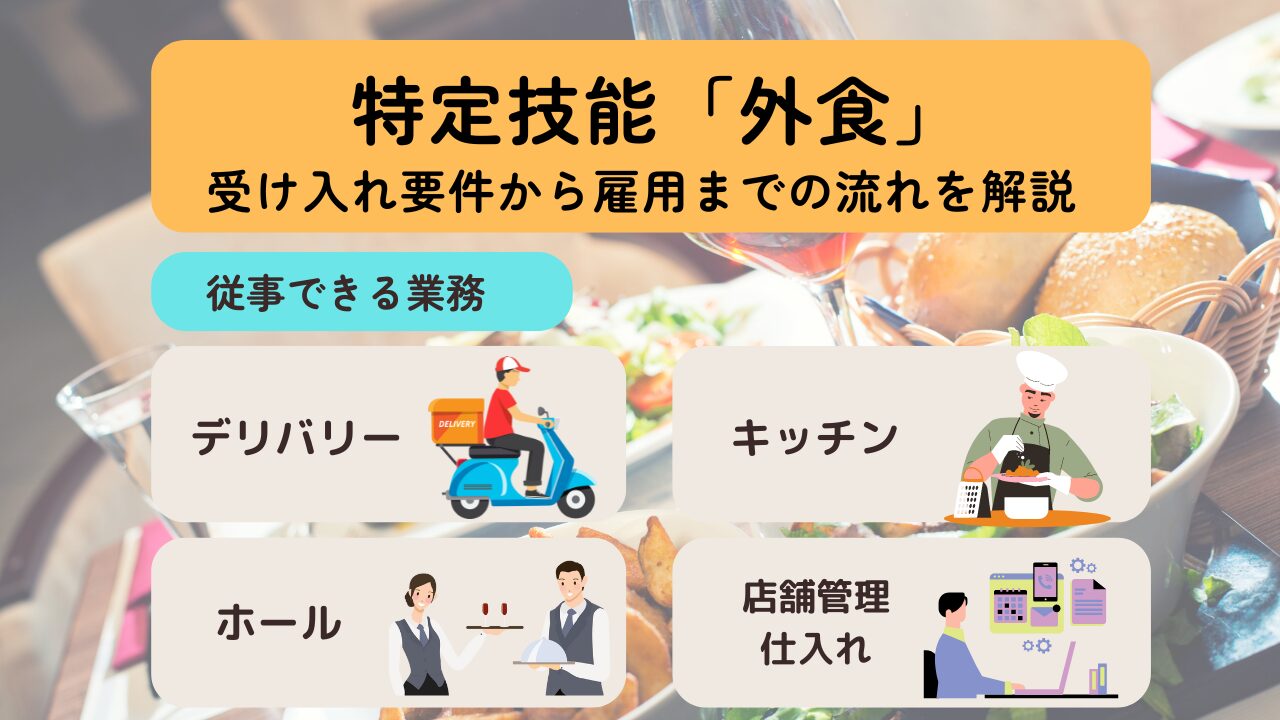

特定技能「外食」で外国人が働くことができる業務は、レストランや居酒屋などの飲食店での、調理、接客、店舗管理など基本的にどんな業務もできます。また、デリバリー業務なども可能です。

さらに、ホテル内のレストランで調理や接客、配膳の業務をすることも可能です。しかし、ホテル内のベッドメイキングや受付業は行えないので注意が必要です。ホテル業務全般は特定技能「宿泊業」で従事させることができます。

3分で分かる!採用までの流れを簡単解説

外国人を採用する前に必要な事とは?そもそも在留資格とは?など外国人を採用する際に気になることを分かりやすく解説

1. 特定技能「外食業」とは

2019年から入管法の改正により、新たに特定技能という在留資格が創設され、飲食店において外国人をホールやキッチンを担当する社員として雇用することができるようになりました。

- 飲食物の調理、接客、衛生管理などの現場業務を任せられる

- 外食業での技能を測る試験と日本語能力で在留資格「特定技能」を取得

- 専門知識があるため即戦力として働いてもらえる

- フルタイムで雇用可能

- 滞在可能な期間は特定技能1号は通算5年、特定技能2号は無期限

そもそも特定技能とは2019年4月に導入され、人手不足が深刻化する業界の問題を解決するために外国人労働者の受け入れることを目的とした制度です。下の図で簡単に説明しています。

詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。

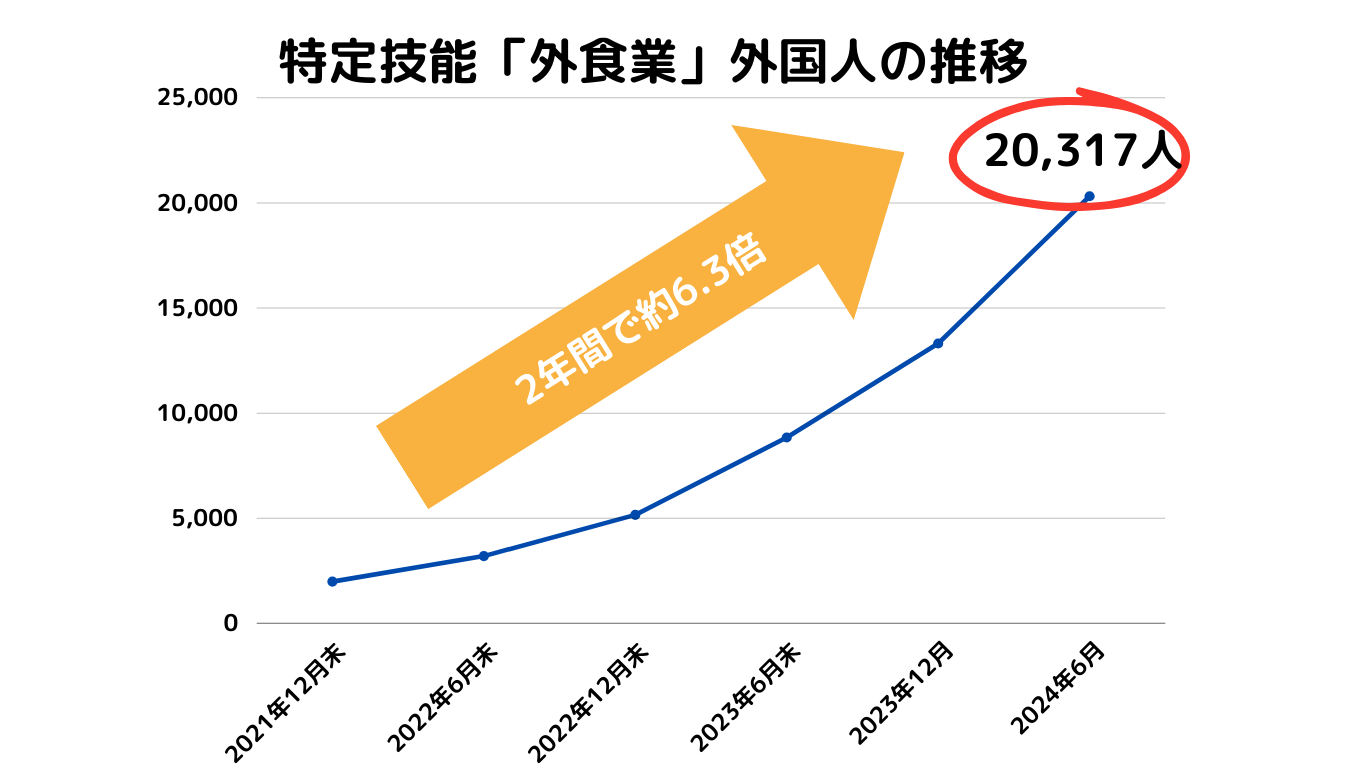

1-1. 特定技能「外食業」今後に期待できる伸び率

特定技能「外食」分野の需要は高く、2022年6月末時点で3,199人だったのが、2年で20,317人に伸びるなど2年間で約6.3倍という急激な増加を見せました。

農林水産省は2024年4月に外食業分野における関係法令・通知等を更新しました。最新の情報によると、外食業分野における令和6年度から5年間の受け入れ見込み数は、最大で5万3000人であり、これを令和10年度末までの5年間の受け入れの上限として運用していく予定です。

2. 飲食店で特定技能外国人が従事できる業務内容

特定技能外国人が従事できる業務は、レストランや居酒屋などの飲食店での、調理、接客、店舗管理など基本的にどんな業務もできます。また、デリバリー業務なども可能です。

ただし、接客や調理等の業務がないデリバリーのみへの従事や、風俗営業許可が必要な店舗での業務は認められていません。キャバクラ、ホストクラブ、低照度な飲食店での接待業務はもちろん、同店舗での接待以外の就労もできません。

弊社JapanJobSchoolでは外国人採用に関する

ご相談を受け付けております。

お気軽にお問い合わせください

資料の無料ダウンロードはこちらから

「3分でわかるJapanJobSchool」 「JapanJobSchoolの価格表」

2-1. フードデリバリーは可能?

上記にも述べましたが、フードデリバリーについては接客や調理業務に付随する場合にのみ可となっています。接客・調理を一切せず、デリバリー業務のみに従事させることはできないので注意が必要です。

参照:外食業分野における外国人材の受入れについて|農林水産省

2-2.ホテルのレストランでも特定技能「外食」で従事することが可能

特定技能外食でもホテル内のレストランで調理や接客、配膳の業務に従事することは可能です。

ただ、ホテル内のベッドメイキングや受付業務は行えないので注意してください。ホテル業務全般は特定技能「宿泊業」で従事させることができますので、ご確認ください。

-2.jpg)

3. 特定技能1号「外食」を取得するための試験

ここでは特定技能「外食」を取得する方法と雇用までの流れについて説明していきます。

特定技能「外食」を取得するには特定技能試験に合格する必要があります。外食業分野は日本語能力試験(JLPT)と外食業特定技能1号技能測定試験の両方に合格しなければなりません。

<特定技能「外食」取得に必要な資格>

・外食業特定技能1号技能測定試験

・日本語能力試験

特定技能は外国人の学歴や職歴は関係なく、日本に在住している留学生や海外からも採用することができる在留資格ですが、一定の日本語と技能の要件を満たしている必要があり、それを測る試験に合格をしなければいけません。

ここからは日本語能力試験と外食業特定技能1号技能測定試験の概要や試験問題、申し込み方法、などについて具体的に見ていきます。

①日本語能力試験

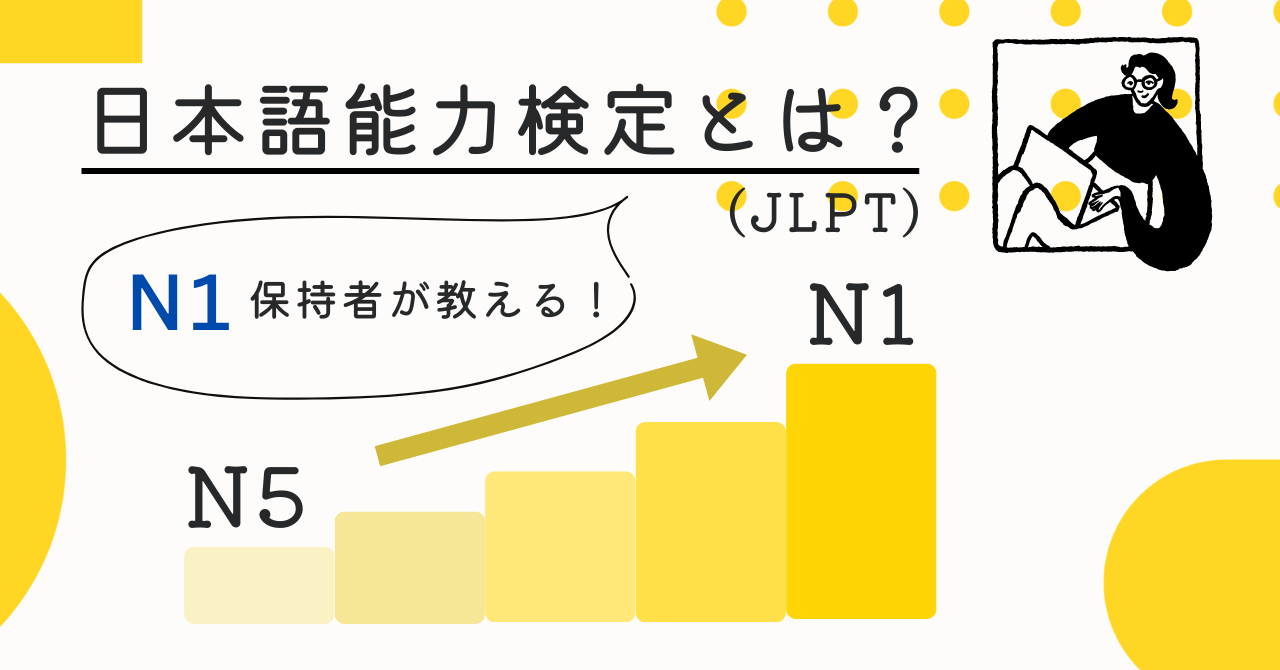

特定技能「外食」において認められている外国人の日本語を測る試験は日本語能力試験(JLPT)と国際交流基金日本語基礎試験の2種類ありますが、国内と国外で違いがあります。

<国内の場合>

日本語能力試験 (JLPT)N4以上に合格

<国外の場合>

日本語能力試験(JLPT) N4以上または国際交流基金日本語基礎試験(JFT-Basic)A2以上に合格

・日本語試験の試験問題

日本語能力試験と国際交流基金日本語基礎試験では圧倒的に日本語能力試験(JPLT)のほうが受験者数が多いので、ここでは日本語能力試験の試験問題をとりあげます。

日本語能力試験はN5からN1の5段階にレベルが展開されていますが、だいたいN4以上が求められます。

< N4の試験内容 >

① 漢字の読み方や書き方

② 単語の空欄補充

③ 単語の意味

JPLTに関しては以下の記事で解説しています。

・日本語試験の申し込み方法

日本で受験する際はこちらから申し込みができます。申し込む際にMyJLPTの登録を行ってください。

申し込むと日本国際教育支援協会から受験票が届き、試験を受けることができます。

②技能試験

年に数回開催される、外食業特定技能1号技能測定試験に合格をする必要があります。こちらの試験は国内・国外で開催されています。現状では年に3~4回程度しか開催されず、試験合格率も50%前後のため、例えば外国人アルバイトの方で将来、特定技能で雇用をしたいと考えているのであれば、早めに試験を受けることをおすすめします。

令和6年度(2024年度)の外食業特定技能測定試験について、以下の方針を基本として実施すると発表しました。

国内試験

(1)1号技能測定試験

・大都市以外の地方を含めた全国10都市以上で試験を実施

・年3回程度の試験の実施

(2)2号技能測定試験

・令和5年度の試験実績を踏まえ、国内複数個所で試験を実施

国外試験

(1)1号技能測定試験

・カンボジア、フィリピン、インドネシア、タイ、ベトナム、ミャンマー、ネパール、スリランカで実施する。加えて、MOC既署名国を基本に関連業界団体のニーズを踏まえつつ、試験実施環境が整った国での試験の実施を検討する。

・令和6年度内に、合計25,000~30,000人程度の定員となるよう、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式で試験を実施する。

(2) 2号技能測定試験

・実施しない。

試験日程・試験会場に関してはOTAFF公式サイト(技能試験運営会社)から随時ご確認ください。

2025年6月時点での試験日程・試験会場に関してはこちらの記事を参考にしてください。

また、この試験は代理登録も可能となります。

試験の申込み登録でつまずく外国人の方が多くみられるので、企業側で代理登録をするのも良いでしょう。

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構|特定技能試験ホームページ

・技能試験の試験問題

・技能試験の申し込み方法

事前にこちらからマイページの登録を行います。これをしておかないと試験の申し込みが始まってもエントリーができないので早めに登録しておきましょう。

特定技能1号試験に関して詳しくは以下の記事をご覧ください。

4. 特定技能「外食」で雇用する方法

4-1.特定技能「外食」で雇用するまでの流れ

特定技能「外食」は売り手市場です。その理由は前述した技能試験の少なさなどがあります。

一般的な流れは過去記事に詳しくまとめられているので、こちらを参照してください。

4-2.特定技能「外食」のおすすめの採用方法

ここでは、より確実・スムーズに特定技能「外食」で外国人を雇用するためのおすすめの方法・流れを解説します。

特定技能「外食」の試験は年に数回しか開催されないため、合格者のみを選考対象にすると、選考できる外国人がぐっと少なくなります。そのため、まずは技能測定試験合格者以外も選考することをおすすめします。

また、現在アルバイトで雇用している外国人の方にも試験を受けてもらい、特定技能での就職を勧めてみるべきです。その際にはぜひ特定技能の制度についても改めて説明してあげてください。留学生の中には特定技能について知らない人もたくさんいるからです。

外国人との採用面接で何を聞けばいいかわからないというご相談が多いです

「外国人採用面接質問シート」をぜひご活用ください

技能測定試験の日程は、 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のホームページで公開されています。

外国人の入社までの残りの試験回数と、試験合格率50%前後ということを見込んで、多めに採用内定を出すことをおすすめします。

特定技能1号技能測定試験|外食国内試験情報はこちら

技能測定試験は申込み方法がやや複雑なため、申込み段階で脱落する外国人が非常に多いです。

企業の担当者側で、試験の代理登録することをおすすめします。尚、2023年4月からは試験の企業単位での登録が可能になります。

出典:2023 年度からの企業申込の開始予定と試行の実施

以上のような流れを経て、特定技能外国人は試験合格者を正式に雇用するという流れがおすすめです。

1つ注意点として、外国人の選考者は日本語能力試験N4以上も必要です。こちらの試験も年に2回しかないため、選考者にまだ持っていない方がいる場合は、こちらも確実に受験させましょう。その際に必要以上にレベルの高い(例えばN2やN1)試験を受けてしまうと一気に合格率が下がるので、確実に試験の合格が必要な場合は、N4、N3あたりの受験がおすすめです。

5. 2024年から特定技能「外食」2号が開始

熟練した技能を持つ外国人が取得可能な特定技能2号が、2024年に外食業分野でも始まりました。

特定技能2号外国人は、調理や接客に限らず、「メニュー開発」「品質管理」「衛生管理」「従業員教育」など、経営視点を必要とする業務に関わることができます。

取得するためのルートは基本的に、特定技能1号外国人として一定期間以上の経験を積み、そのうえで試験に合格することが想定されています。

特定技能1号と2号の違いは主に以下の通りです。

| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |

| 技能水準 | 自社の産業分野において、最低限の知識または経験が必要な業務をこなせる | 自社の産業分野において熟練した技能が必要な業務をこなせる |

| 外食業の 業務内容 | 調理・接客・店舗管理・デリバリー ※デリバリー業務のみは不可 | 店舗の管理業務も可能 ※店舗の経営分析や管理、契約に関する事務など |

| 日本語 レベル | 日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストA2以上 | 日本語能力試験N3以上 |

| 在留期間 | 通算5年 | 上限なし ※永住権の取得要件にある10年にカウントできる |

| 家族帯同 | 不可 | 可能 |

基本的な特定技能1号から2号への流れとしては、特定技能1号で5年間働いたのちに、外国人に試験を受けてもらい、合格すれば特定技能2号への移行となります。

特定技能「外食」2号に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています

6. 受け入れ企業側の要件

特定技能「外食」では、企業側が満たさなければいけない要件があります。

6-1.協議会への参加

特定技能「外食」の条件の一つとして、協議会への加入義務があります。

協議会とは

協議会、正式名称「食品産業特定技能協議会」は、構成員間の情報の共有や、法令遵守の啓発、受入れ状況の把握などを目的としており、加入タイミングは、初めて特定技能外国人を雇用をしてから4ヶ月以内となっています。なお、現状は入会金や会費等は無料です。

出典:農林水産省:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について

協議会への入会方法

下記のいずれかの書類になります。

・14-1 外食業分野(特定技能所属機関用)

・14-2 外食業分野(登録支援機関用)

審査には通常2週間~1か月程度かかります。

出典:農林水産省:食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について

6-2.その他注意点

特定技能「外食」は、前述したように外国人の現場での従事ができ、メリットが多い在留資格ですが、いくつか注意点があります。

また、以下の注意点は、外国人の雇用前も雇用後も注意しなければいけません。

1年以内に非自発的離職者を出していないこと

在留資格「特定技能」は人手不足解消を目的に創設された制度です。

そのため、特定技能外国人を受入れる企業には、特定技能外国人を受入れる同種の業務においての1年以内に非自発的離職者を発生させていないことが求められています。これは人手不足解消のために外国人を受け入れる企業が、その直前に会社都合で従業員を退職させていたら筋が通らないためです。

労働関係法令違反等の注意

特定技能は、技能実習制度の労働関係法定の違反や国際的な批判等を受け、外国人が不当な扱いを受けないよう制度設計されています。そのため労働関係法令違反には注意が必要です。

悪質と判断されてしまうと、新たに特定技能外国人を雇用できなくなったり、既に雇用をしている特定技能外国人の雇用継続もできなくなる可能性があります。

出入国在留管理局による定期的な立ち入り調査も入るので、当然ですが、労働関係法令等の違反はできないと考えましょう。

雇用形態

特定技能「外食」においては、外国人の直接雇用のみ可能です。派遣をすることはもちろん、派遣会社から派遣を受け入れることも出来ないので、注意が必要です。

報酬体系

特定技能では、外国人への報酬が基本的に日本人と同等かそれ以上の報酬でなければいけません。例えば、同時期に入社し従事する業務も同じ日本人と外国人に、理由もなしに報酬での差をつけてはいけません。また報酬以外での福利厚生等の待遇も同等である必要があります。

外国人の報酬体系の公平性については、入国管理局による定期的なチェックも入るため、ごまかし等はできません。

7. 特定技能「外食」以外の在留資格との違い

ここまで特定技能「外食」について説明をしてきましたが、飲食店では外国人が取得可能な、他の在留資格も存在します。飲食店で外国人を雇用する代表的な在留資格(ビザ)は以下の3つです。

1.特定技能「外食」

2.技術・人文知識・国際業務(技人国)

3.資格外活動許可(留学生アルバイト)

違いがよくわからない方のためにもそれぞれの違いについて下記の図にまとめました。

7-1.技術・人文知識・国際業務(技人国)

技人国で注意しなければならないのは、ホールやキッチンでの単純作業が認められていないという点です。というのも、この在留資格は外国人が所持している専門知識を日本に還元することが目的だからです。ですので特定技能のような人手不足の解消を目的としたものではありません。

この在留資格の場合、外国人は多数の店舗がある飲食店のマネージャーやスーパーバイザーとしてなら就労可能です。

7-2.資格外活動許可(留学生アルバイト)

日本に来ている留学生を資格外活動許可として採用するには基本的にアルバイト扱いになります。

注意点としては働ける時間が週28時間まで、ということと風俗営業に係る業務を営む営業所や事業所などで外国人を雇用することができないという点です。

8.まとめ

在留資格「特定技能」は外食業において、非常にメリットが大きい制度になります。違反等には注意をしなければいけませんが、そこまで難しい話ではなく、デリケートになりすぎるものでもありません。企業の透明性、健全性を求められるこれからの時代において、特定技能は外国人材を受け入れる良いきっかけにもなり得ます。

また、インバウンド等により外国人観光客も再度増えていく中で、従業員のグローバル化は一つの強みにもなります。これから外食業における特定技能の重要性は、ますます増えていくでしょう。

弊社では主に特定技能外国人の就職サポートを行っております。人手不足から外国人の採用を考えていらっしゃる企業様はぜひお気軽にお問い合わせください。

厳選された求職者情報を無料でお届けします!

登録者限定で希望業界・エリアにマッチした特定技能人材情報を定期配信します!

いつでも問い合わせできるため、スムーズな採用が可能です!

-4-300x169.jpg)