特定技能1号評価試験の申込方法一覧|業種別解説

執筆者:松本(JapanJobSchool 講師兼就職支援室長)

特定技能1号で働くためには技能実習を3年終えているか、業種別の特定技能評価試験に合格しなければなりません。その試験は業種によって行っている機関が異なっているので、申し込み方法を探すのにも一苦労です。

本記事では試験の合格難易度や申し込み方法に加え、実際に申し込みをしたときの注意点をあわせてご説明していきます。

【2025年最新版】

特定技能まるわかり資料

この資料では特定技能とは何なのか、どのように外国人を採用できるかについて解説しています。ゼロからでもわかる図解付き。

1. 「特定技能1号」とは

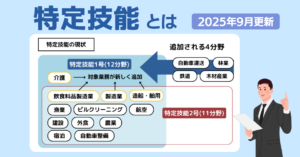

まず特定技能とは、人手不足が深刻化している業種を中心に、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れられる制度です。

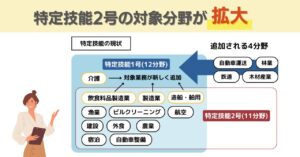

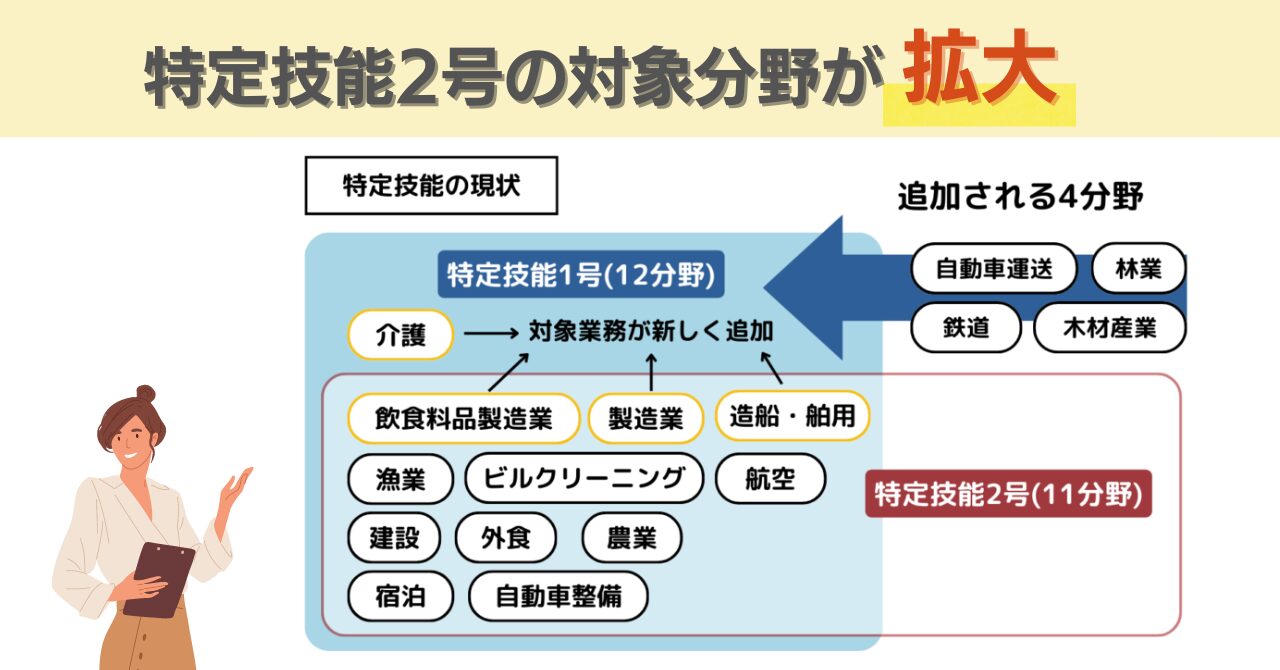

特定技能には1号と2号があり、外国人はまず1号を取得し、2号に移行するには新たに試験に合格する必要があります。

1号では通算で上限5年までしか働くことができませんが、2号ではその上限がないことが魅力です。

2023年6月に特定技能2号の対象分野が拡大し、以下の記事で詳しく解説しています。

外国人が特定技能1号を取得するには主に2つのルートがあります。

1つ目は技能実習生ルートです。約3年間の技能実習を終えた実習生が同じ職種で特定技能として働く、というものになっており、同じ業種であれば会社が変わっても働くことは可能です。

2つ目は試験ルートです。勤務希望する業種の「特定技能評価試験」と「日本語試験」に合格していれば働くことができます。

講師|松本

講師|松本どちらのルートもある程度のスキルと日本語能力の証明となるものが必要、ということですね。

令和4年6月末の段階で技能実習生ルートで働いている人が66,535人、試験ルートで働いている人が20,534人となっていますが、新型コロナウィルスの影響で帰れなかった技能実習生が特定技能に移行していたというケースが多くあり、だんだん試験ルートの比率が上がってきています。

外国人の採用でやるべきことを、初心者にも分かりやすく解説しています。

外国人採用マニュアルのダウンロードはこちら

この記事では主に試験ルートを解説しますが、技能実習生ルートに関して知りたい方はぜひこちらの記事をご覧ください。

特定技能を取得するための2つの試験

特定技能を取得する際、技能実習から移行するのではないなら2つの試験を受け、合格する必要があります。

以下受験資格とそれぞれの試験について詳しく解説します。

国内での受験資格

今まで日本国内で特定技能取得のための試験を受ける際は「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていましたが、

令和2年4月に受験資格が拡大され、過去または現在に中長期在留していなくても、在留資格を持って在留していれば一律に受験することができるようになりました。

ですので短期滞在の在留資格を持って入国した方であっても、日本での受験が認められます。

ただ、退学・除籍した留学生、失踪した技能実習生、特定活動(難民申請)の在留資格を持つ方などは国内での受験が認められないので注意が必要です。

例えば海外から観光ビザで来て、特定技能試験を受ける、といったこともできるようになりました。

日本語試験

特定技能の日本語試験として認められている試験には「日本語能力試験(JLPT)」「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の2種類があります。特徴を簡単にご説明します。

日本語能力試験

まず日本語能力試験ですが、歴史があり認知度が高いことが特徴です。

レベルはN5からN1までありますが、特定技能を取得するにはN4以上が求められます。N4レベルを所持していれば基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解することができ、ややゆっくり話される日常会話であれば内容はほぼ理解できます。

2025年7月に実施された試験では、N4の合格者数は65,850人と5段階レベルの中で最も多く、合格率は36.8%となりました。

試験実施国・実施頻度についてですが、日本では7月と12月の年2回、全国47都道府県で実施しています。

海外ではアジア圏から欧米まで世界各国で試験を実施しています。会場によって年2回行う場合もあれば年1回も場合もあるので公式サイトで確認してみてください。

国際交流基金日本語基礎テスト

こちらのテストは日本語能力試験より実施頻度が高いことが特徴です。

レベルはA1からC2の6段階に展開されていますが、特定技能を取得するにはA2以上が求められます。

2025年6~7月に実施されたテストでは合格率は47.1%と、合格率は日本語能力検定よりも高くなりました。ただ、受験者数は圧倒的に日本語能力試験のほうが高いです。

日本国内ではほぼ毎日(大規模なテストは年6回)行われており、海外でもアジア圏を中心にかなり高い頻度で実施されています。

詳しくは公式サイトをご覧ください。

1-2. 特定技能評価試験について

特定技能を取得するには、日本語試験のほかに特定技能12業種ごとに用意されている試験に合格する必要があります。試験を実施しているのも業種によって様々です。

また、建設や製造などは分野のなかでも業種によってかなり業務内容が異なるため、試験もかなり細分化されています。申し込みの際に、「どの試験に該当するか」という点は確認が必要です。

2. 業種別|試験合格率・申込方法・スケジュール等

こちらでは業種別の特定技能試験についてご説明していきます。業種によって試験を監督している団体が様々なので、試験形式、合格率、申込方法など大きく異なりますので、注意が必要です。ぜひ参考にしてみてください。

すべての試験申し込みには受験者の顔写真を事前に登録しなければなりません。外国人の方たちに登録をしてもらうと、この写真でエラーになってしまい登録できない(余白が少ない、ファイル形式が違うなどの理由)ことがかなり多くありますので、登録の際はご注意ください。

2-1. 介護

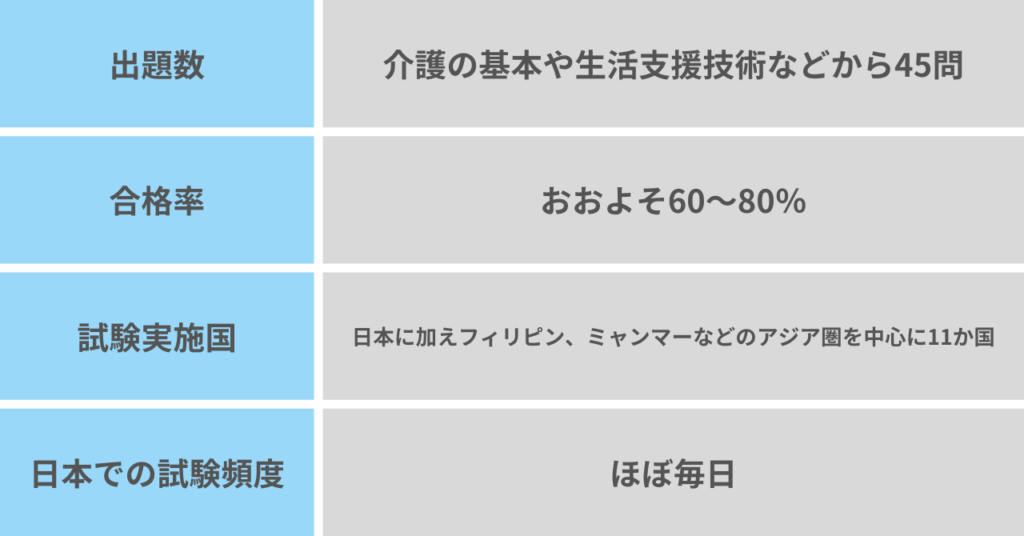

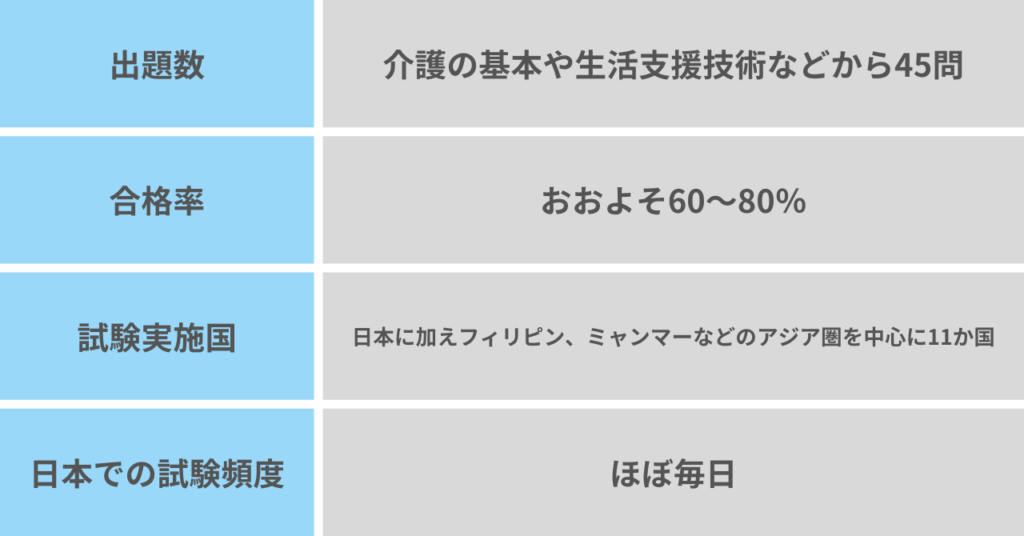

介護分野では主に「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の2つの試験に合格する必要があります。

介護技能評価試験では介護の基本や生活支援技術などから45問、介護日本語評価試験では介護で使う言葉などから15問出題され、合否に関しては介護業務について専門的な技能、技術又は学識経験を有すると認められる方の意見に基づいて問題の難易度等の補正を行い決定されます。

合格率は国籍によって差がありますが、おおよそ60~80%と比較的高い水準となっています。ただ、介護技能評価試験に比べて介護日本語評価試験のほうが合格率が低い傾向にあります。

試験実施国、頻度ですが日本ではほぼ毎日試験が行われおり、海外ではフィリピン、ミャンマーなどのアジア圏を中心に11か国で実施されています。

申込方法

また申し込みはこちらから行うことができます。(最初にこちらで新規プロメトリックIDを取得しなければなりません。)介護技能評価試験と介護日本語評価試験は別々に受けることも可能です。

注意点はクレジットカード、もしくは「paypay」を使っていないと申し込みができない点と、1度受験をしたら、その日から45日間は再受験ができない点になります。

参考: 厚生労働省 介護分野における特定技能外国人の受入れについて

特定技能「介護」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

2-2. ビルクリーニング

ビルクリーニング分野では、写真・イラストなどにより判断する筆記試験の「判断試験」と床面やガラス面の定期清浄作業を実際に行う「作業試験」(出張試験方式あり)の2つに合格する必要があります。

判断試験は17問、作業試験は12分行われ、合格基準はそれぞれ60%以上となっています。

日本では年に2回程度行われ、海外ではフィリピン、ミャンマー、インドネシア、タイ、カンボジアで行われています。

※出張試験方式というのは、受験者数が20名以上、試験会場や試験で使う機材などを申請人のほうで用意できる、などの一定条件を満たした場合、試験官が出張して行ってくれる試験です。

働きたい外国人が用意する、というよりかは企業が用意するというイメージです。

申込方法

こちらからまずはメールを送って必要情報の入力をします。申し込みは試験の約2か月前から始まり、応募者が多い場合は先着順となりますので、常にスケジュールをチェックしておく必要があります。

特定技能「ビルクリーニング」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

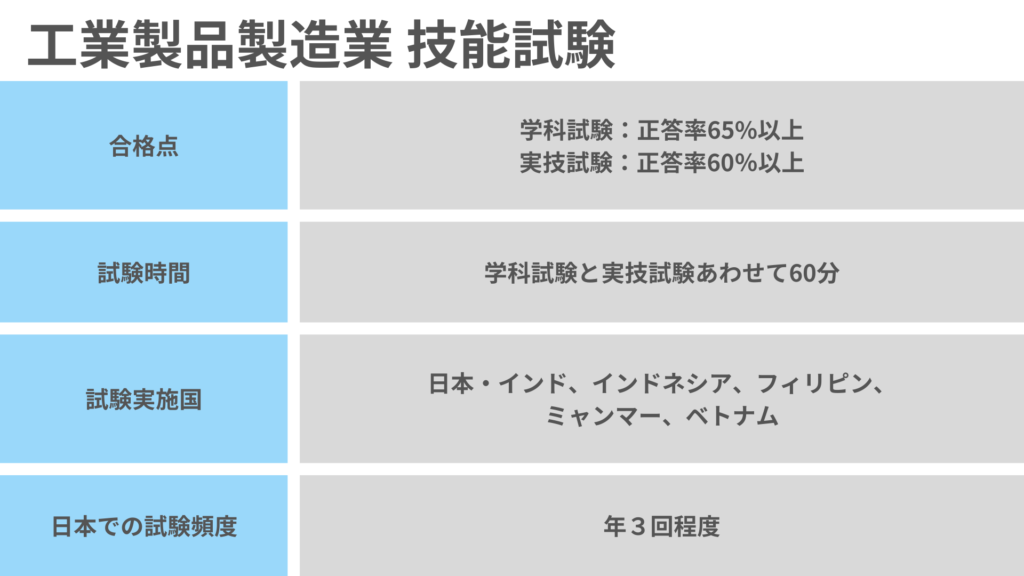

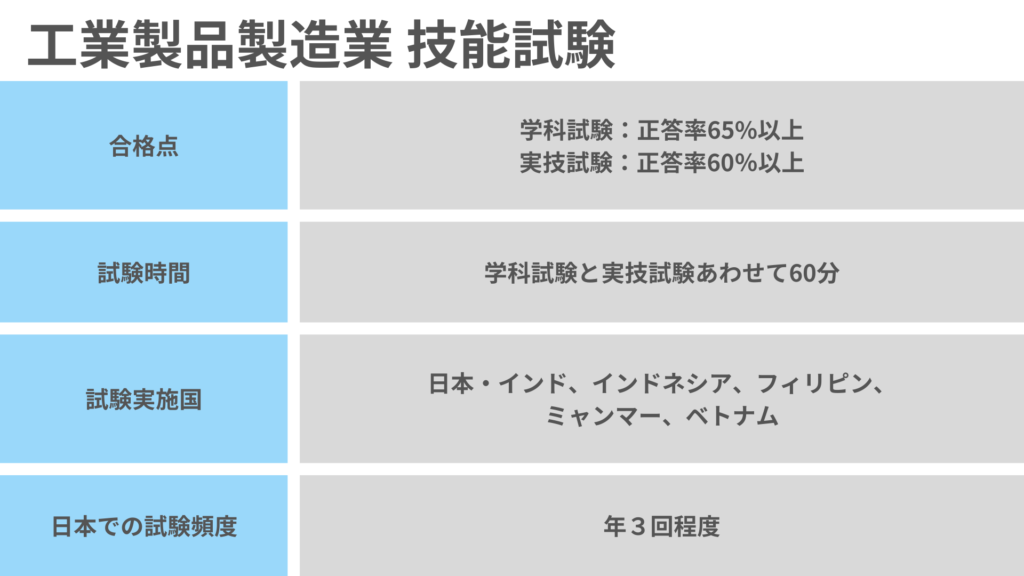

2-3. 工業製品製造業

工業製品製造業では学科試験・実技試験に分かれており、あわせて60分で行われます。

合格基準は学科試験で65%、実技試験で60%以上となっています。

試験は国内外で年3回程度行われます。

試験が機械金属加工区分・コンクリート製品製造区分・印刷など、全部で10の区分に分かれています。ですので、試験を受ける前に「自分が働きたい、働く予定の業種がどの区分になるのか」、という確認が必要です。まだまだ受験者が少なく、区分によっても合格率がバラバラです。

申込方法

こちらからまずマイページの登録が必要です。登録後、試験区分を選んで申し込みをしてください。受験料の支払い方法がクレジットカードのみとなっていますので、ご注意ください。

特定技能「製造業」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

2-4. 建設

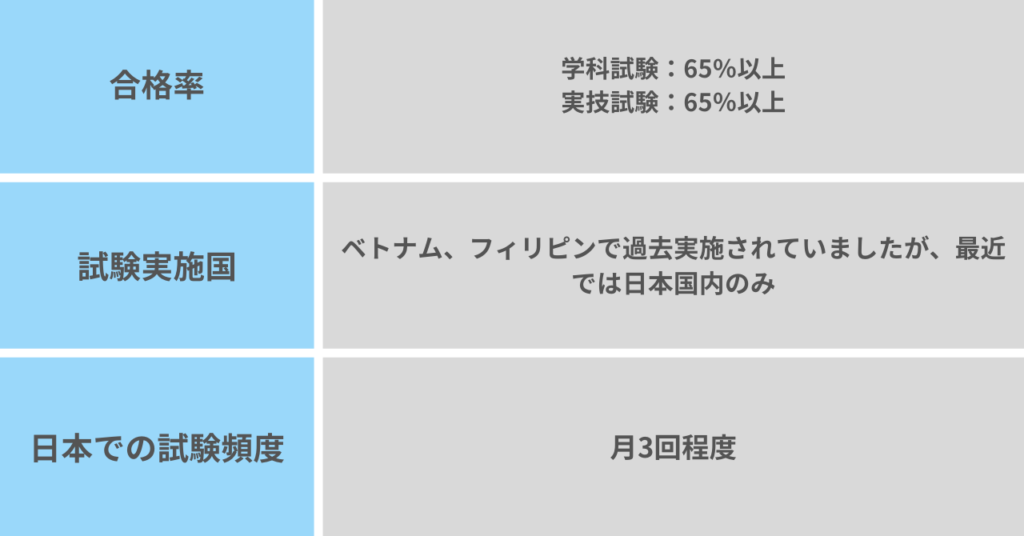

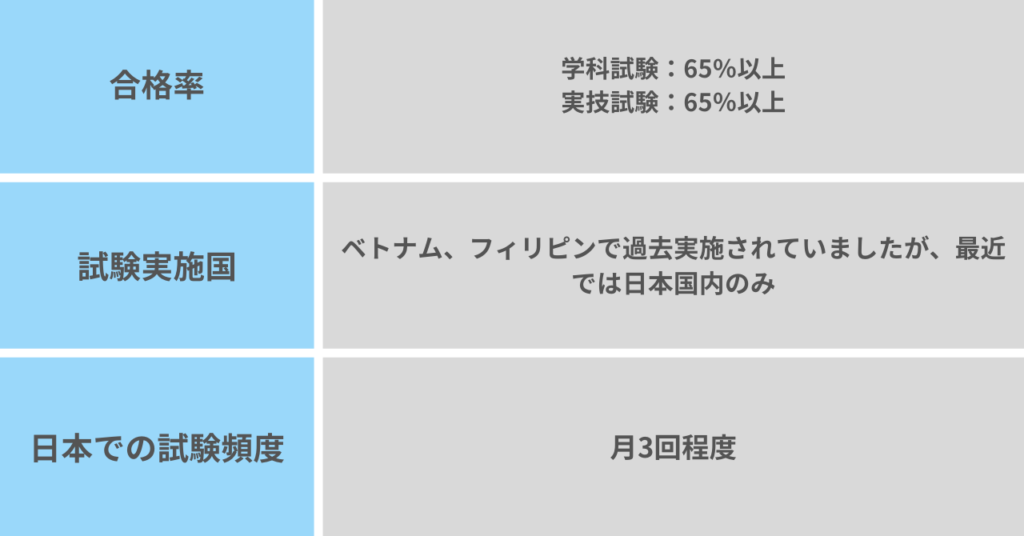

建設分野では「学科試験」「実技試験」の2種類の試験があり、学科試験は職種ごとの基礎知識などが問われ、実技試験は職種ごとに変わります。

合格基準は学科、実技ともに65%以上です。

日本では月に3回程度実施されており、海外ではベトナム、フィリピンで過去実施されていましたが、最近では日本国内のみになっております。

申込方法

こちらからまずマイページの登録が必要です。試験の約1ヶ月半前から試験の申込が始まります。試験の区分によっては「JAC ExamForm」というスマートフォンのアプリが必要になることがあります。詳しくはホームページをご確認ください。

参考: 一般社団法人 建設技能人材機構

特定技能「建設」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

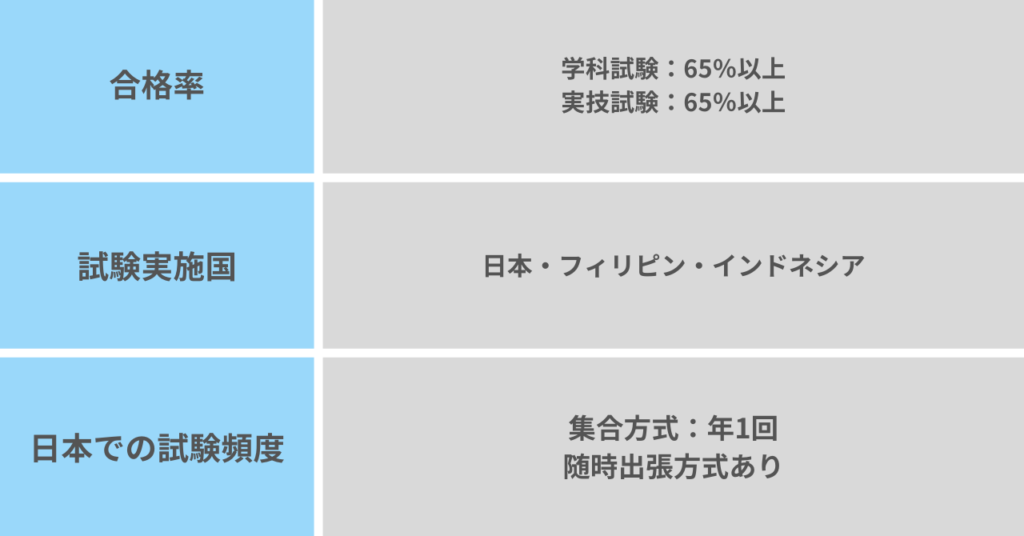

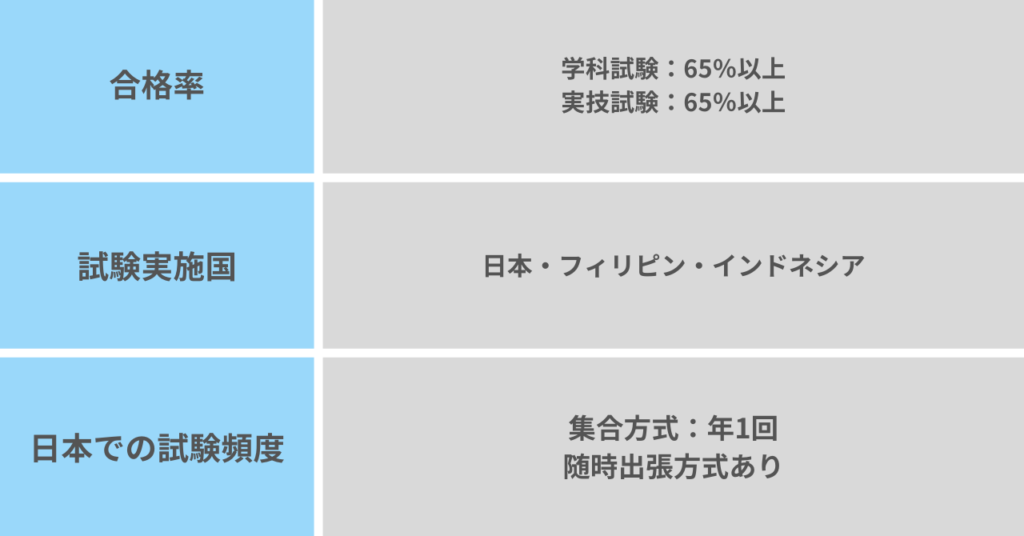

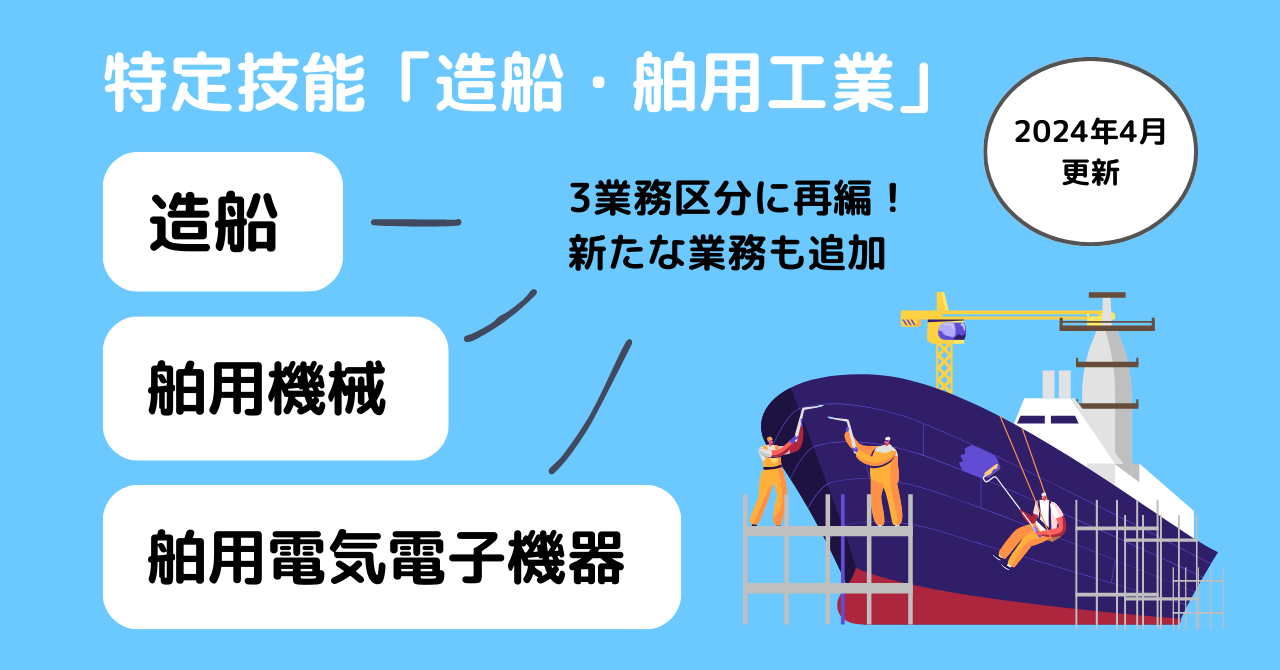

2-5. 造船・舶用工業

造船・船用工業では職種ごとの基礎知識に関する「学科試験」、職種ごとに変わる「実技試験」の2種類あり、合格基準は学科・実技ともに65%以上です。

日本では年に1回集合方式による試験が実施されていますが、随時出張方式による試験も行われており、受験者の大半がこの出張方式で受験しています。海外ではフィリピン、インドネシアでの受験が可能です。

※出張試験方式というのは、受験者数が20名以上、試験会場や試験で使う機材などを申請人のほうで用意できる、などの一定条件を満たした場合、試験官が出張して行ってくれる試験です。

申込方法

こちらのホームページから受験申請書(Word形式)をダウンロードして、ホームページの一番下に記載されているメールアドレスに添付して送信してください。

2-6. 自動車整備

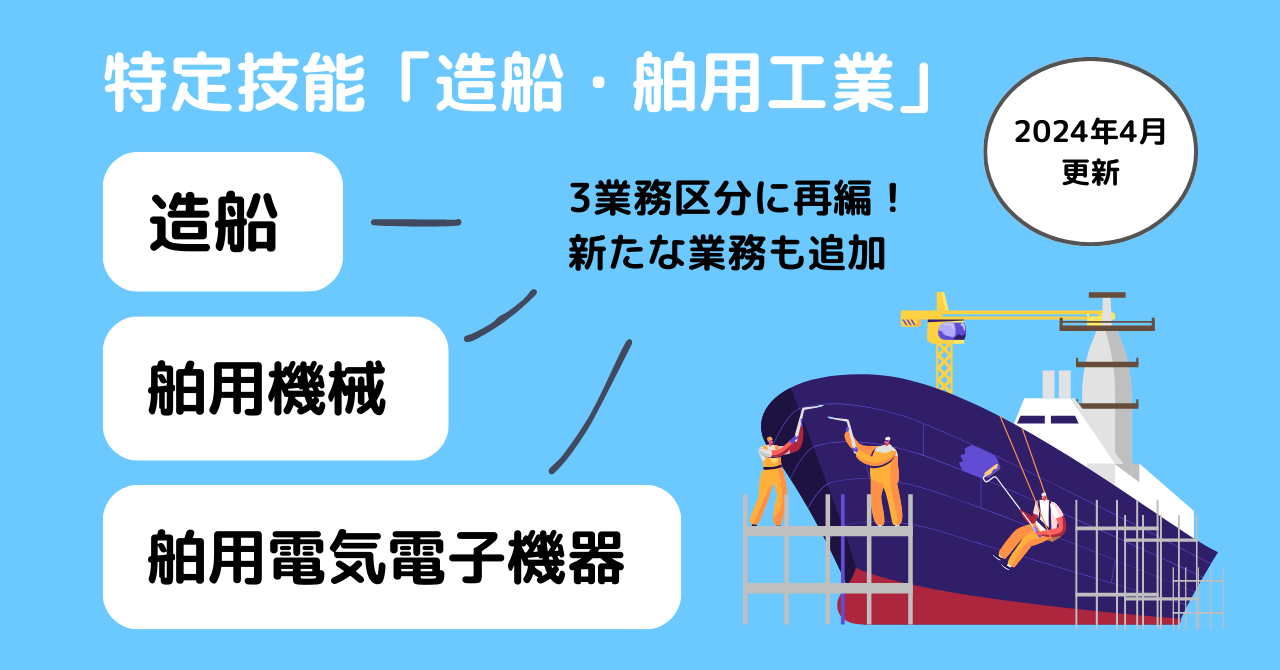

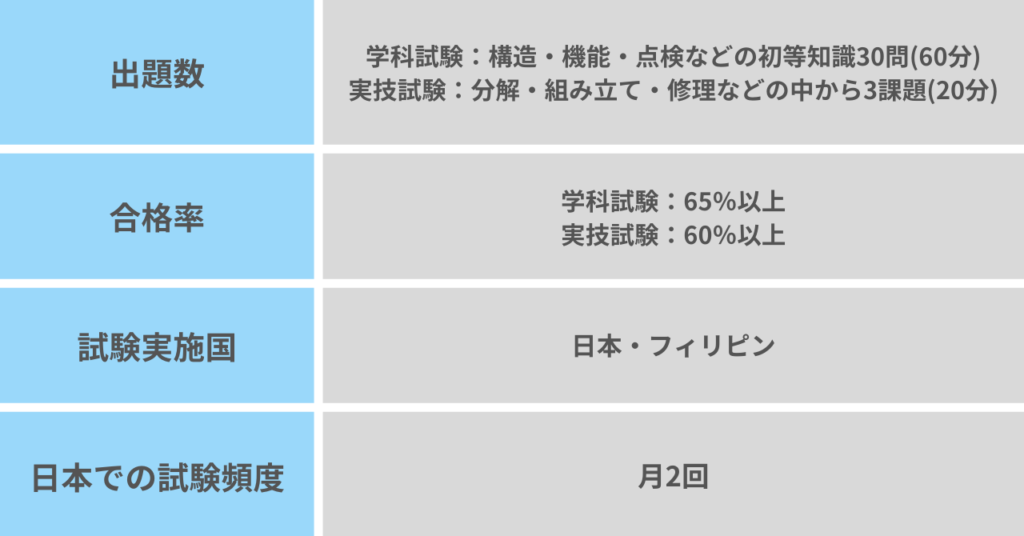

自動車整備分野では「学科試験」と「実技試験」の2種類あり、学科試験では構造・機能・点検などの初等知識30問(60分)、実技試験では分解・組み立て・修理などの中から3課題(20分)になっています。

合格基準は学科試験では65%以上、実技試験では60%以上です。

日本では月2回、海外ではフィリピンで行われています。

申込方法

こちらから申し込むことができます。受験料の支払いは、クレジットカードまたは「paypay」が必要になります。

自動車整備業で初めて採用するために必要ことを解説しています

自動車整備業外国人採用ハンドブック のダウンロードはこちら

2-7. 航空

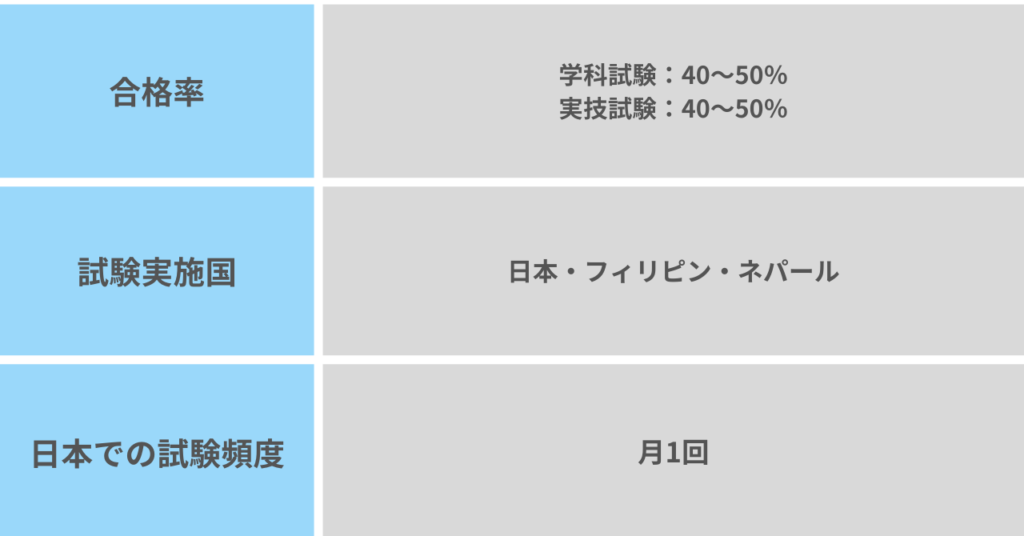

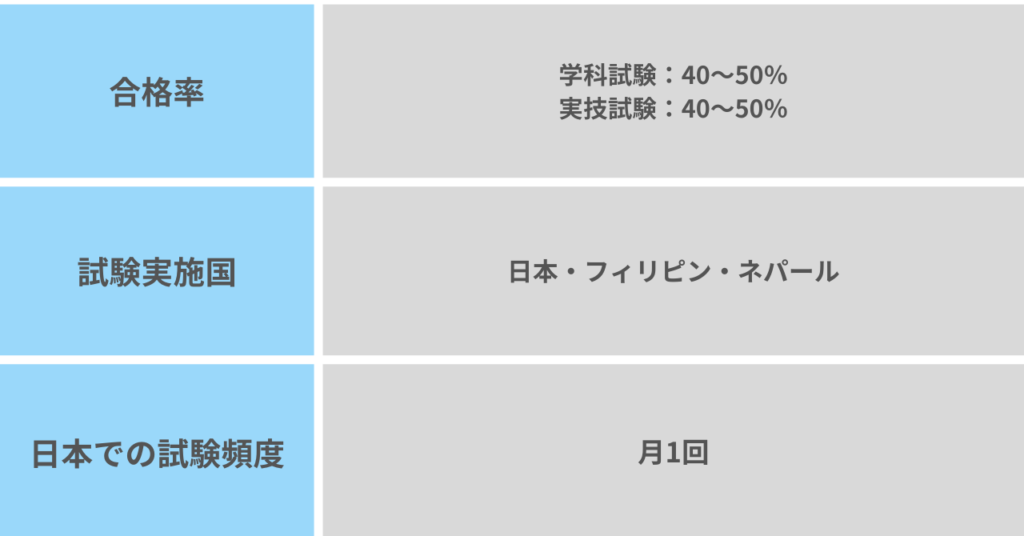

航空分野では貨物のハンドリング、誘導作業などに関する「学科試験」、ランプエリア内の安全・セキュリティ確保などに関する「実技試験」の2種類あります。

合格基準は学科・実技ともに65%以上で合格率は40~50%とやや低めです。

日本では月に1回程度で試験が実施されており、海外ではフィリピンとネパールで受験可能です。

実務経験2年程度の者が受験した場合の合格率が7割程度となる、という試験水準が設けられています。

申込方法

こちらから申し込みができます。試験の1ヶ月半前くらいから申し込みが開始されます。定員に達した場合でも時間の変更などで応募者全員が受験できるようにしてくれます。

特定技能「航空」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

【2025年最新版】

特定技能まるわかり資料

この資料では特定技能とは何なのか、どのように外国人を採用できるかについて解説しています。ゼロからでもわかる図解付き。

2-8. 宿泊

宿泊分野では「学科試験」「実技試験」の2つに分かれており、どちらともフロント業務、広報・企画業務・接客業務などに関する問いで構成されています。

合格基準は学科・実技試験ともに65%以上で、合格率は35~45%とやや低くなっています。

日本では年に3回程度実施されており、海外では随時発表されますが2022年にはフィリピンで実施されました。

申し込みは先着順で定員に達した時点で終了となります。国内の試験は年に3回程度しか行われず、受験希望者の数も多いため、東京などの人気の試験会場の申し込みは1日で終了してしまうこともあります。

申込方法

こちらからマイページの登録が必要です。試験の2ヶ月前くらいから申し込みができます。

特定技能「宿泊業」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

-2-300x169.jpg)

-2-300x169.jpg)

2-9. 農業

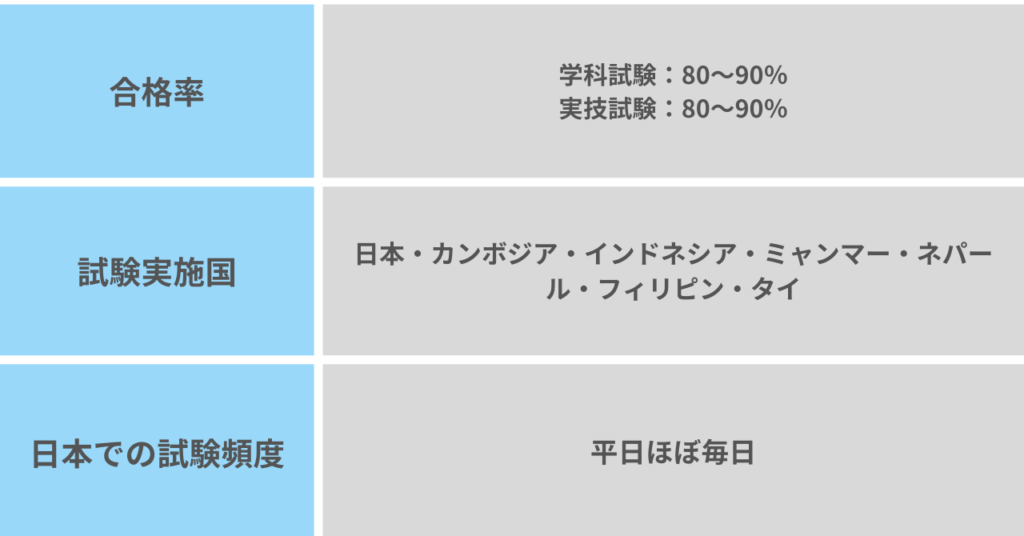

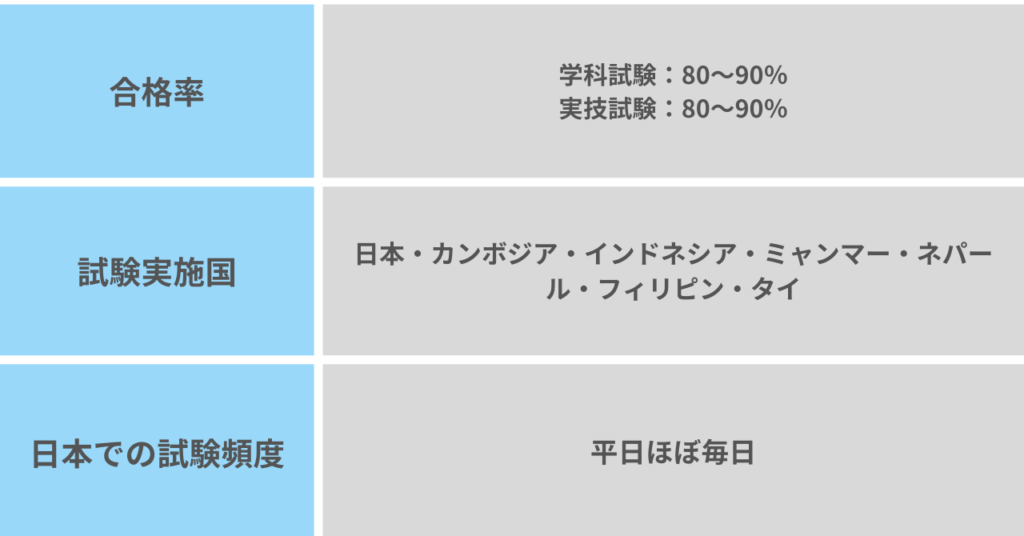

農業分野では「学科試験」「実技試験」に分かれており、どちらも耕種農業全般、畜産農業全般に関して問われます。

合格基準は学科・実技ともに65%以上で、合格率は80~90%と非常に高くなっています。

日本では平日ほぼ毎日実施されています。海外ではカンボジア、インドネシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイで受験可能です。

申込方法

こちらから申し込むことができます。(最初にこちらで新規プロメトリックIDを取得しなければなりません。)場所にもよりますが、平日であればほぼ毎日試験が行われているので、受けやすいです。注意点はクレジットカード、もしくは「paypay」を使っていないと申し込みができない点と、1度受験をしたら、その日から45日間は再受験ができない点になります。

参考: National Chamber of Agriculture(Japan)

特定技能「農業」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

2-10. 漁業

漁業分野では漁業、養殖業に関する知識が問われる「学科試験」、図やイラストから漁具の取り扱いに関する知識が問われる「実技試験」の2つに分かれています。どちらも「漁業」と「養殖業」の2つの区分に分かれています。

合格基準は学科・実技試験ともに65%以上で、合格率は10~30%と非常に低い水準です。

日本での試験は平日ほぼ毎日行われており、海外ではインドネシアで受験可能です。

まだまだ受験者数が少なく、日本国内での試験の合格率は低いですが、インドネシアでの合格率は70%以上と高い水準になっています。

申込方法

こちら(漁業)とこちら(養殖業)で申し込むことができます。現在は2023/2/28までの申し込みができ、その後のスケジュールは未定です。(最初にこちらで新規プロメトリックIDを取得しなければなりません)。場所にもよりますが、平日であればほぼ毎日試験が行われているので、受けやすいです。

注意点はクレジットカード、もしくは「paypay」を使っていないと申し込みができない点と、1度受験をしたら、その日から45日間は再受験ができない点になります。

ホームページには試験勉強用のテキストが日本語以外にも中国語、ベトナム語などの4つの言語で用意されています。

特定技能「漁業」について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

2-11. 飲食料品製造業・外食業

飲食料品製造業・外食業分野では、「学科試験」「実技試験」の2つに分かれており、学科試験では衛星管理・接客(外食)、製造工程管理(飲食料品製造)などが問われます。実技試験では図やイラストをみて正しい行動を選ぶという問題が出題されます。どちらも「飲食料品製造業」と「外食業」に分かれています。

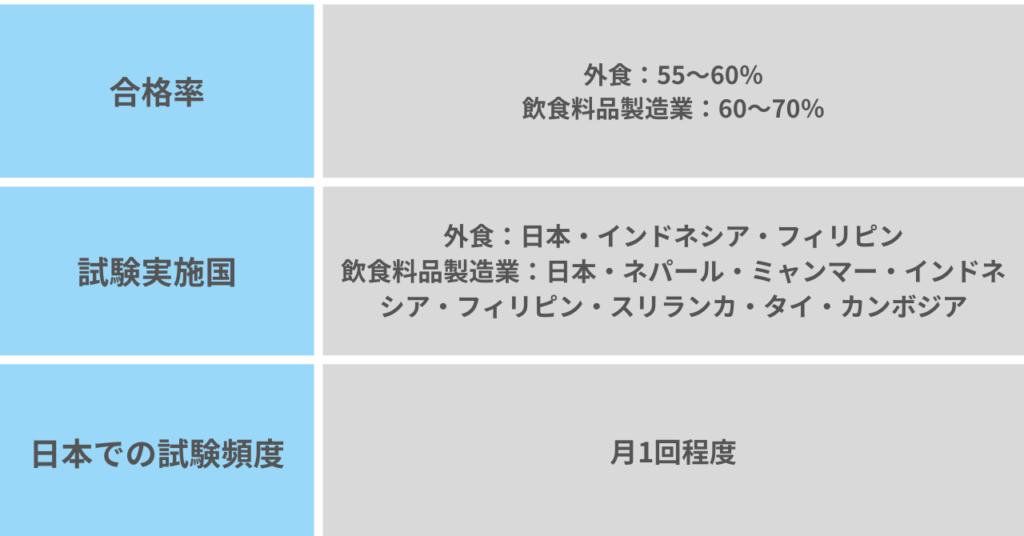

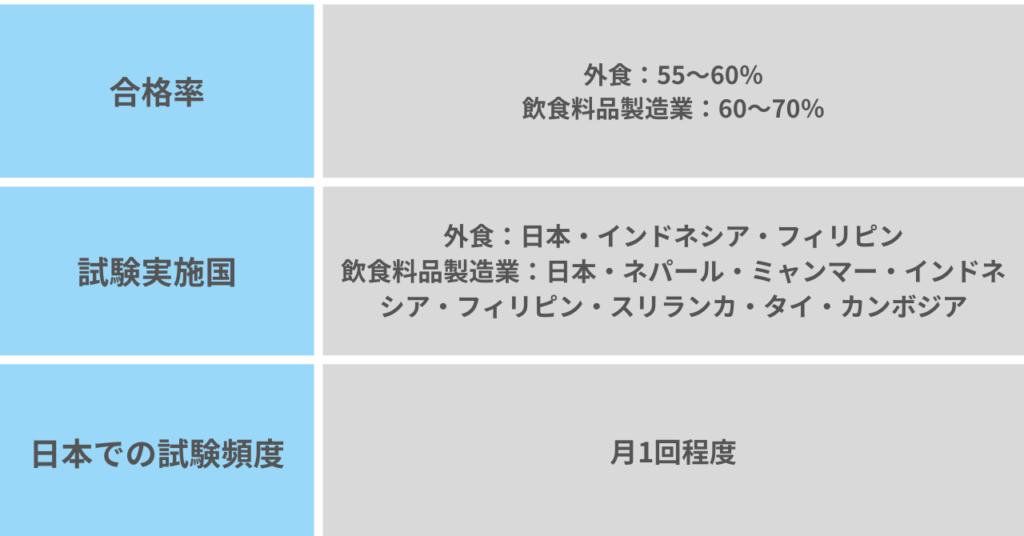

合格基準は学科・実技試験ともに65%以上で、合格率は外食55~60%、飲食料品製造業60~70%と外食のほうが少し低い傾向にあります。

日本での試験は月に1回程度実施されており、海外では飲食料品製造業ではインドネシア・フィリピン、外食業ではネパール・ミャンマー・インドネシア・フィリピン・スリランカ・タイ・カンボジアで受験可能です。

「外食業」と「飲食料品製造業」の試験はOTAFFという団体が監督しており、2つの試験のマイページなどは共通です。毎回かなりの応募者が集まり、申し込みが定員をオーバーした場合は抽選になります。

申込方法

こちらから決められた期日までにマイページの登録をしておかないと試験の申し込みが始まってもエントリーすることができません。

特定技能「飲食料品製造業」・「外食」について詳しく知りたい方は下記の記事もご参照ください。

【2025年最新版】

特定技能まるわかり資料

この資料では特定技能とは何なのか、どのように外国人を採用できるかについて解説しています。ゼロからでもわかる図解付き。

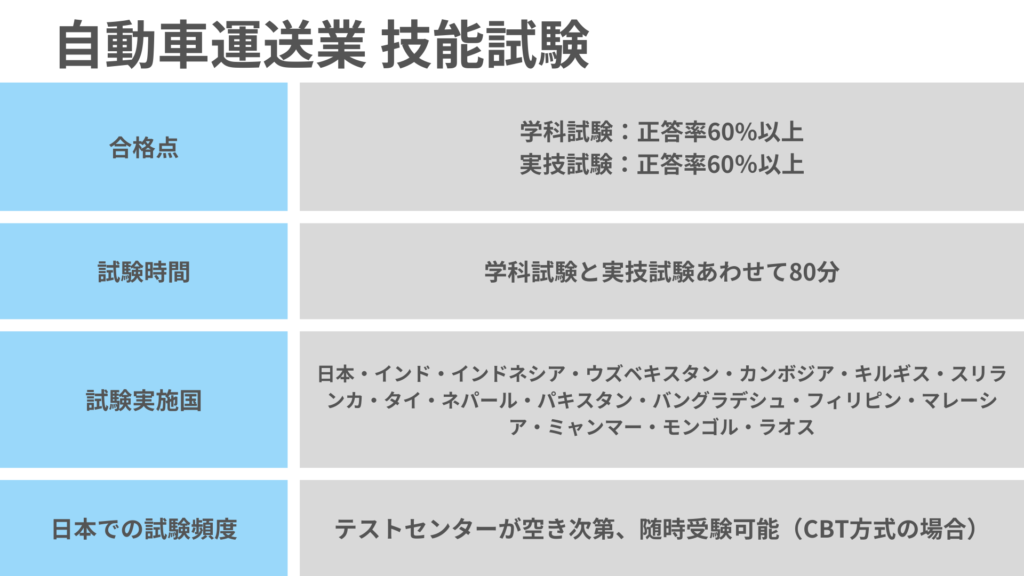

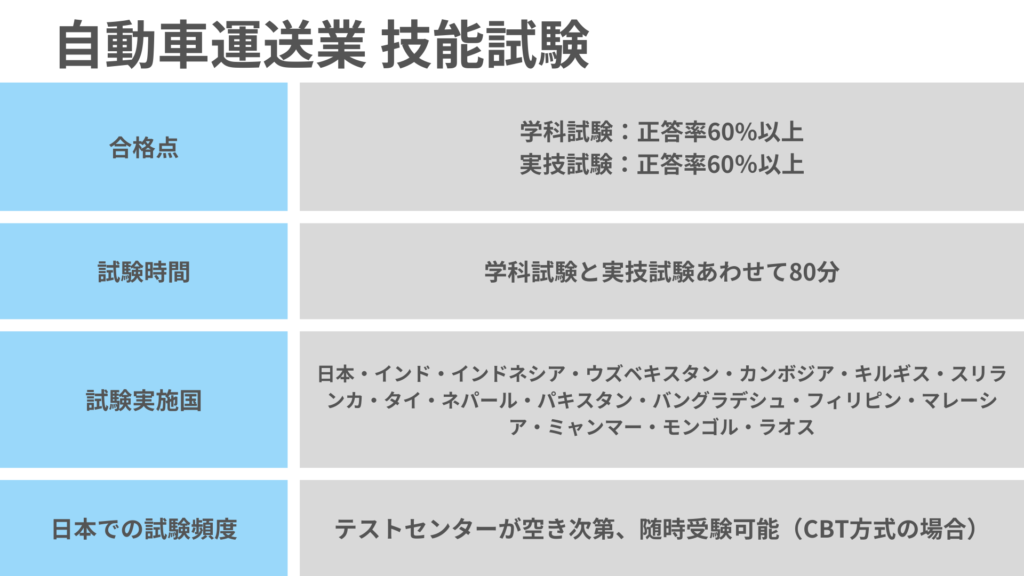

2-12. 自動車運送業

工業製品製造業では学科試験・実技試験に分かれており、あわせて80分で行われます。試験はトラック運送業・タクシー運送業・バス運送業に分けられており、従事する分野の評価試験を受ける必要があります。

合格基準は学科試験、実技試験ともに60%以上となっています。

試験方式は、コンピューターで受験するCBT方式と出張受験方式の2種類があります。CBT方式の場合、テストセンターが空き次第随時受験可能です。

申込方法

こちらからまずマイページの登録が必要です。登録後、試験区分を選んで申し込みをしてください。

自動車運送業で採用するために必要な試験について、初心者にも分かりやすくまとめました

自動車運送業マニュアルのダウンロードはこちら

3. まとめ

特定技能に知識のある私でも、一つの試験について調べるのもかなり時間がかかりました。まだまだ外国人の方が一人で気軽に試験の申し込みができるとは言い難い状況です。特定技能で働きたい外国人の方はもちろん、企業の採用担当の方にも本記事からお申し込みまで進んでいただけたらと思います。

-4-300x169.jpg)