【最新情報まとめ】特定技能「航空分野」における今後の受け入れ見込みや採用方法について解説

執筆者:松本(JapanJobSchool 講師兼就職支援室長)

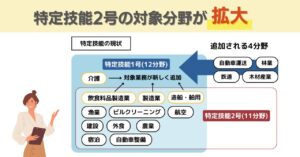

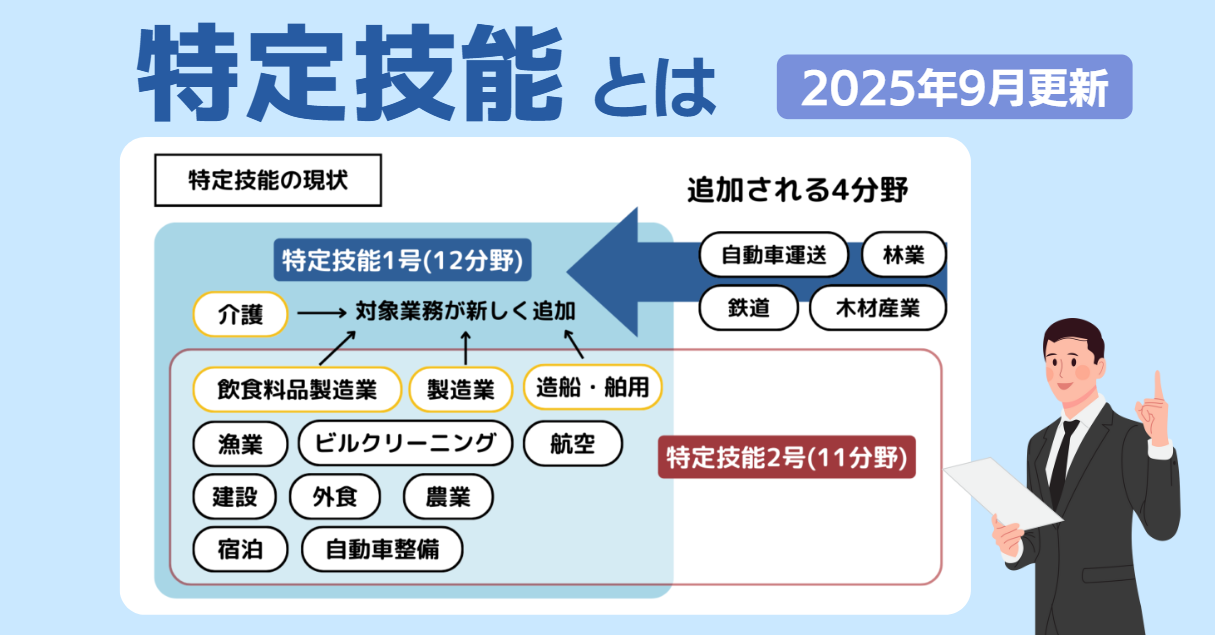

「特定技能」とは2019年4月に新しく創設された制度(在留資格)です。今まで外国人をフルタイム雇用する場合、基本的に現場で働くことはできませんでした。しかし、特定技能の登場により、人手不足とされる14業種においてのみ、外国人が現場で働くことができるようになりました。

【2025年最新版】

特定技能まるわかり資料

この資料では特定技能とは何なのか、どのように外国人を採用できるかについて解説しています。ゼロからでもわかる図解付き。

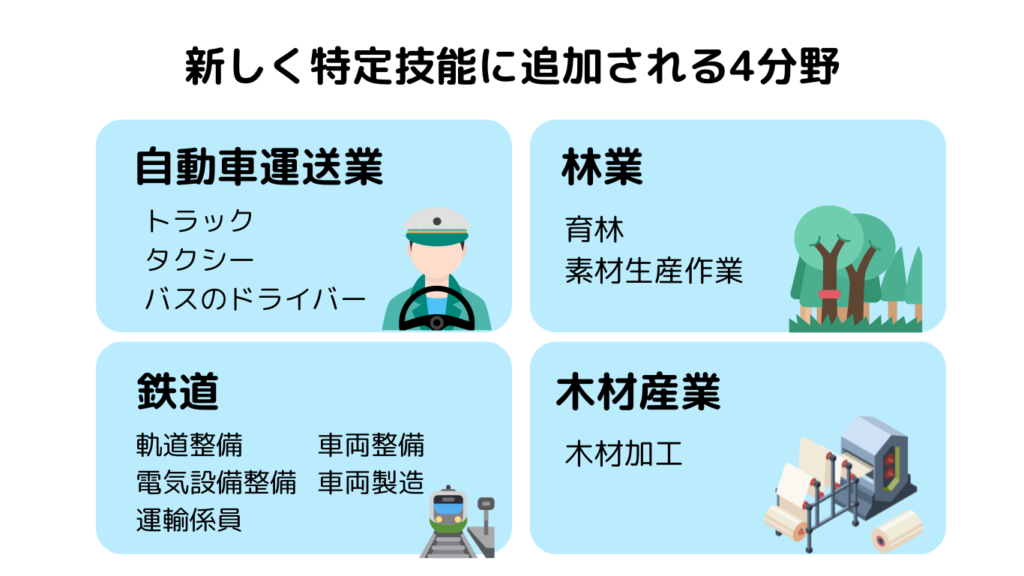

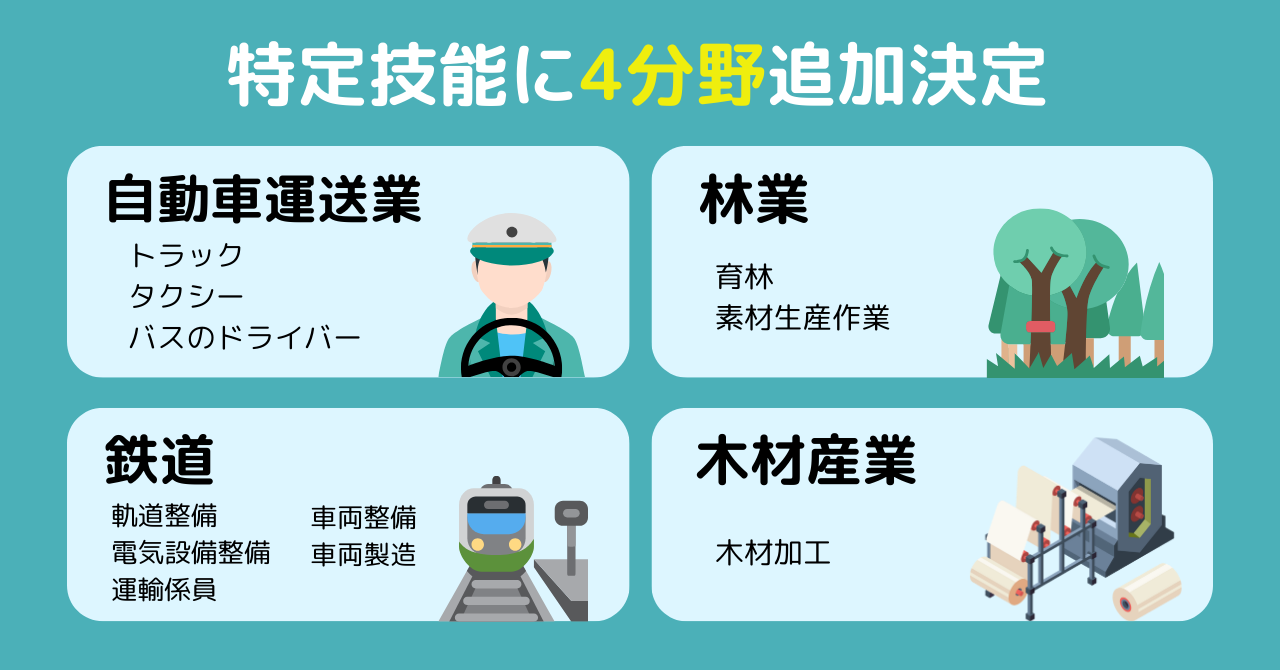

1.【最新情報】特定技能に4分野追加が決定

2024年3月29日、政府は人手不足が深刻な分野で外国人労働者を受け入れる特定技能制度の対象に、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野を追加することを閣議決定しました。4月から受け入れに向けて特定技能を取得するための試験準備などが進められています。

参考:NHK NEWS「特定技能」自動車運送業など4分野追加を閣議決定

2.特定技能「航空業」とは

2-1. 【最新版】特定技能「航空業」の現状

その増えてきている特定技能外国人ですが、現在(令和6年6月時点)特定技能「航空業」で働く外国人は959人と特定技能12分野の中で宿泊業(492人)の次に少ないです。(一番多い飲食料品製造業は70,202人)

しかし、特定技能「航空業」で働く外国人は令和5年12月(632人)と比較すると、半年間で約300名増加しており、今後も急速に拡大していくことが見込まれます。

また、近年の外国人旅行者の増加やLCC(格安航空会社)の事業拡大に伴い2012年〜2017年の5年間で国際線旅客数は1.6倍、着陸回数は1.5倍と増加してきました。

一旦、コロナウィルスの影響で落ち込んでしまいましたが、政府は2030年には6,000万人の外国人旅行者数を目標にしているため、今後も航空業界全体が人手不足になることは間違いないので、特定技能で働く外国人の数も増えていくことでしょう。

参考_航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

参考:出入国管理局「特定技能在留外国人数(令和5年12月末現在)

2-2. 【最新版】特定技能「航空業」の受け入れ見込み人数

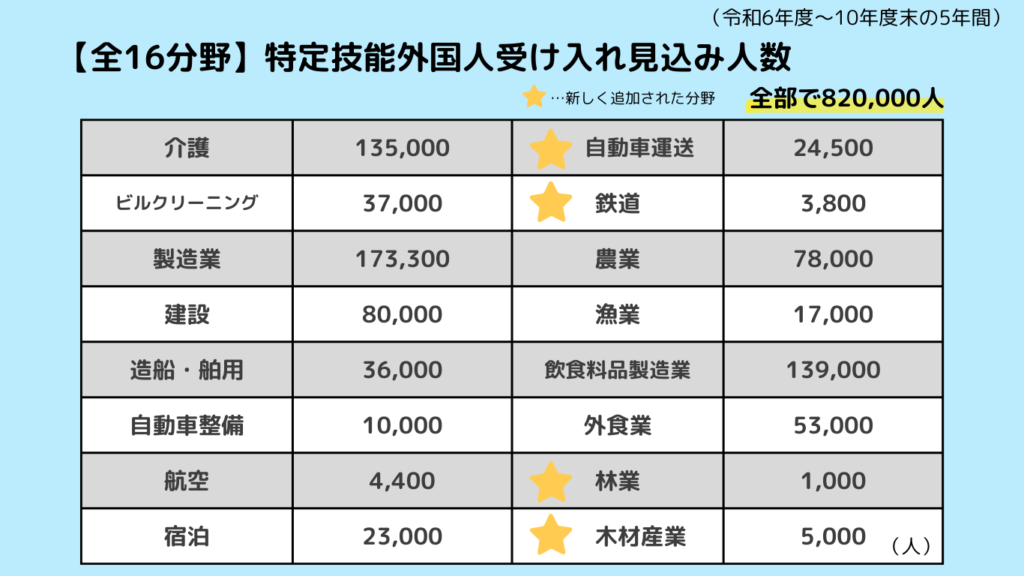

特定技能1号の中で、「航空業」での受け入れ人数は令和6年度~10年度末の5年間で、4,400名とされており、現在の632名という受け入れ人数を考えると、今後も航空分野での人材獲得は進んでいくことが考えられます。

-31.png)

2-3. 【最新版】特定技能外国人数の現状

そもそも在留資格「特定技能」とは日本の人手不足が顕著な16分野14業種に限り、一定の専門性・技能を有する外国人を労働力として受け入れることができる制度になります。コロナの終わりに伴い、最近はすごい勢いで特定技能で働く外国人が増えてきており、令和6年6月時点で251,747人に達しました。

また、国ごとの特定技能外国人数の割合は上記のグラフ通りで、ベトナム人の割合が半数以上を占めるほど多いということがわかります。

参考_出入国在留管理庁『特定技能在留外国人数(令和5年6月末現在)』

3.「航空業」での受け入れの必要性

近年の訪日外国人旅行者の増加やLCCの事業拡大に伴い、日本の航空需要は拡大を続けています。

3-1. 人手不足の現状

航空分野の需要が拡大している一方で、航空専門学校の入学者の減少の常態化や、整備士の高齢化による退職者の増加など、深刻な人手不足が生じています。航空輸送や経済活動や我々の生活を支える基盤であり、安全で安定的な輸送を確保するために現場では即戦力となる人材が求められています。

この人手不足解消のため、空港内での作業の制約を理解し、航空機用の特殊な機材や工具を用いて作業を行うことができる一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることで人手不足を解消することが必要不可欠になってきています。

国土交通省「航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(令和5年6月9日一部改正)

特定技能外国人かかる費用をまとめた「特定技能外国人コスト一覧表」のダウンロードはこちら

4.特定技能外国人が従事可能な業務

特定技能「航空業」では2つの業種に従事することができます。

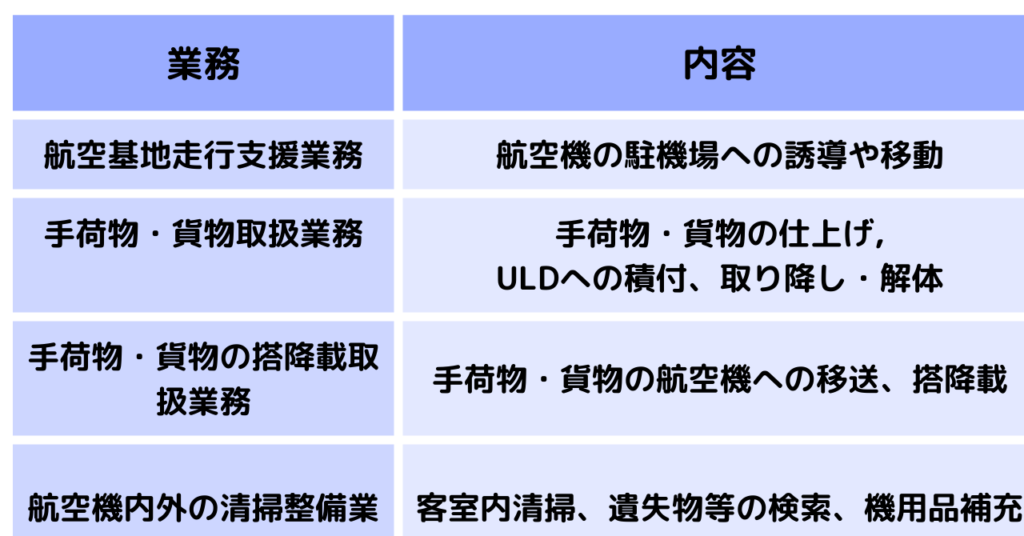

4-1. 航空グランドハンドリング業務

グランドハンドリングとは、航空機が空港に到着してから出発するまでの限られた時間内で行われる地上支援作業の総称になります。

参考_国土交通省『航空分野における新たな外国人材の受入れについて』

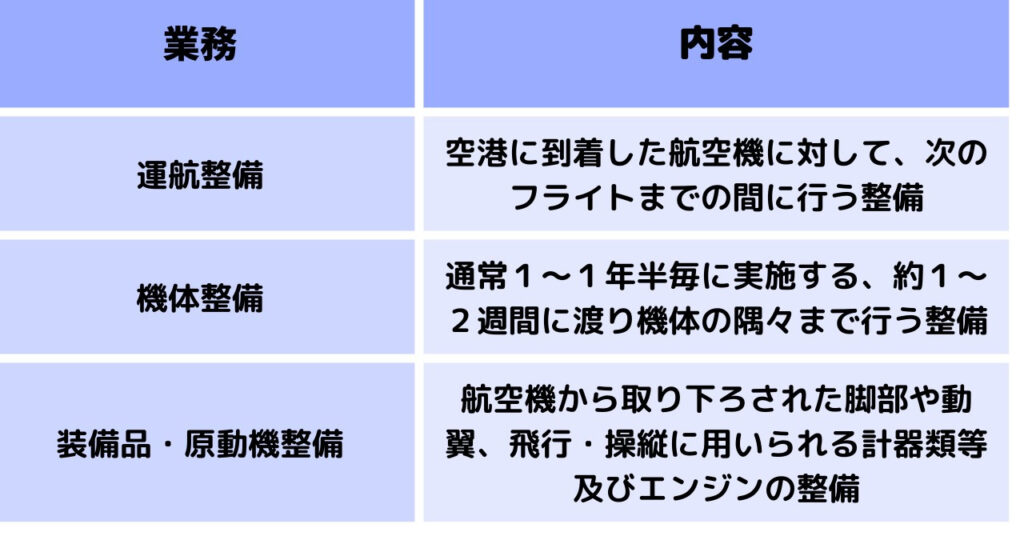

4-2.航空整備業務

航空整備業務も到着してから、次のフライトまでの限られた時間で行う作業であることに変わりはありません。

グランドハンドリング業務は航空機の中ではなく周りの支援業務に対し、航空整備業務は航空機の内部の作業を行うため、より専門的な知識や技術が必要になってきます。

ですので、こちらの業務で働いている特定技能外国人の数は2人しかおりません。

参考_国土交通省『航空分野における新たな外国人材の受入れについて』

参考_出入国在留管理庁『特定技能在留外国人数(令和5年6月末現在)』

5.受け入れのための要件

5-1. 企業側の要件

航空業の特定技能人材を受け入れるにあたり、受入れ企業は以下の条件を満たす必要があります。

―特定技能所属機関に対して特に貸す条件―

- 空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における営業の承諾等を受けた事業者若しくは航空運送事業者又は航空法に基づき国土交通大臣の認定を受けた航空整備等に係る事業場を有する若しくは当該事業者から業務の委託を受ける事業者であること。

- 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「航空分野特定技能協会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。

- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

- 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

- 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記➋、➌及び➍の条件を満たす登録支援機関に委託すること。

- 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務研修を証明する書面を交付すること。

ものしりシップ<br>くん

ものしりシップ<br>くん国土交通省が設置する協議会に加入が必須で、調査や指導に協力をしなければならないということじゃ

協議会とは

こちらの「航空分野特定技能協議会」とは特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図ること及び必要な措置を講ずることを目的としています。

特定技能人材を新規で受け入れた日から4ヶ月以内に加入する必要があります。

加入するにあたって費用はかかりません。

また、支援を行うのが受入れ企業ではなく登録支援機関が行う場合には、登録支援機関も協議会に加入する必要があります。

5-2. 外国人側の要件

特定技能「航空業」で働くためには一定の「技能水準」と「日本語能力水準」が必要になります。

【技能水準】

・航空分野特定技能1号評価試験(空港グランドハンドリング または 航空機整備)

【日本語能力水準】

・国際交流基金日本語基礎テスト または 日本語能力試験(N4以上)、もしくは日本語教育参照枠のA2相当以上の水準と認められるもの

こちらの2種類の試験に合格しなければいけません。

ただ、後ほど説明いたしますが、「空港グランドハンドリング」の技能実習2号を修了した者は技能水準および日本語能力試験水準を満たしているものとして取り扱うので、どちらの試験も受ける必要がありません。

参考_航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

外国人への面接で聞くべきことをまとめた「外国人採用面接質問シート」のダウンロードはこちら

試験内容

【技能水準】

[航空分野特定技能1号評価試験 グランドハンドリング業務]

社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積み上げ等ができるレベルであることを確認する。

試験は筆記試験及び実技試験で行われ、すべて日本語で実施されています。

試験科目は以下のようなものがあります。

試験科目

- ランプエリア内での安全・セキュリティー確保

- 貨物のハンドリング

- 手荷物のハンドリング

- 客室内清掃

- 誘導作業

試験は東京・大阪の他、フィリピン及びネパールでも行われています。

合格率は36.4%~88.1%の間で推移しており、どちらかというと海外(フィリピン)で行われた試験のほうが合格率は高いです。

[航空分野特定技能1号評価試験 航空機整備]

整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、期待や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)ができるレベルであることを確認する。

試験科目

- 航空機の基本技術(締結、電気計測)

- 作業安全・品質

- 航空機概要

こちらはまだ試験が1回しか行われておらず、しかも行われたのは日本ではなく、モンゴルです。

その時の合格率は23.5%。34人が試験を受けて、合格したのは8人でした。

ちなみに、なぜモンゴルだけなのか?と個人的に気になったので、日本航空技術協会に電話して聞いてみたところ、日本の航空専門学校と提携している組織がモンゴルにあり、そちらからの強い要望があったため、モンゴルでの試験実施に至ったそうです。

6.受け入れをする方法・採用までの流れ

ここまでは制度や業務内容についてお話してきましたが、では実際に特定技能「航空業」で外国人を雇用するにはどういった手続きが必要か、こちらで解説していきたいと思います。

6-1. 技能実習からの移行

特定技能で働くには大きく分けて2つのルートがあります。試験に合格する「試験ルート」と特定技能で働こうとする同業種の技能実習2号を修了している「技能実習ルート」です。

特定技能全業種では「技能実習ルート」が全体の73%(技能実習ルート:96,356人 試験ルート:34,078人)と大半を占めておりますが、航空業に関しましては100%試験ルートの方たちです。

なぜかと言いますと、空港グランドハンドリング業務は技能実習制度が認められているものの、実際にその制度を活用している方が非常に少ないからです。

令和元年に技能実習生として13人、認定を受けておりましたが、その年を最後に現在は0人となっております。

ですので、仕組みとしては技能実習ルートで特定技能「航空業」で働ける方法というのはあるのですが、実際には使われていないというのが現状です。

参考_出入国在留管理庁『特定技能在留外国人数の公表』 参考_OTIT 外国人技能実習機構 統計

6-2. 国内からの採用

技能実習ルートで働いている人がまだいないので、必然的に試験に合格している生徒が対象となります。ただ、国内で行われている試験は「空港グランドハンドリング業務」だけになるので、「航空整備業務」につきましては、海外、それもほぼモンゴルからの採用になるかと思います。

では、どうやって人材を探すのか?

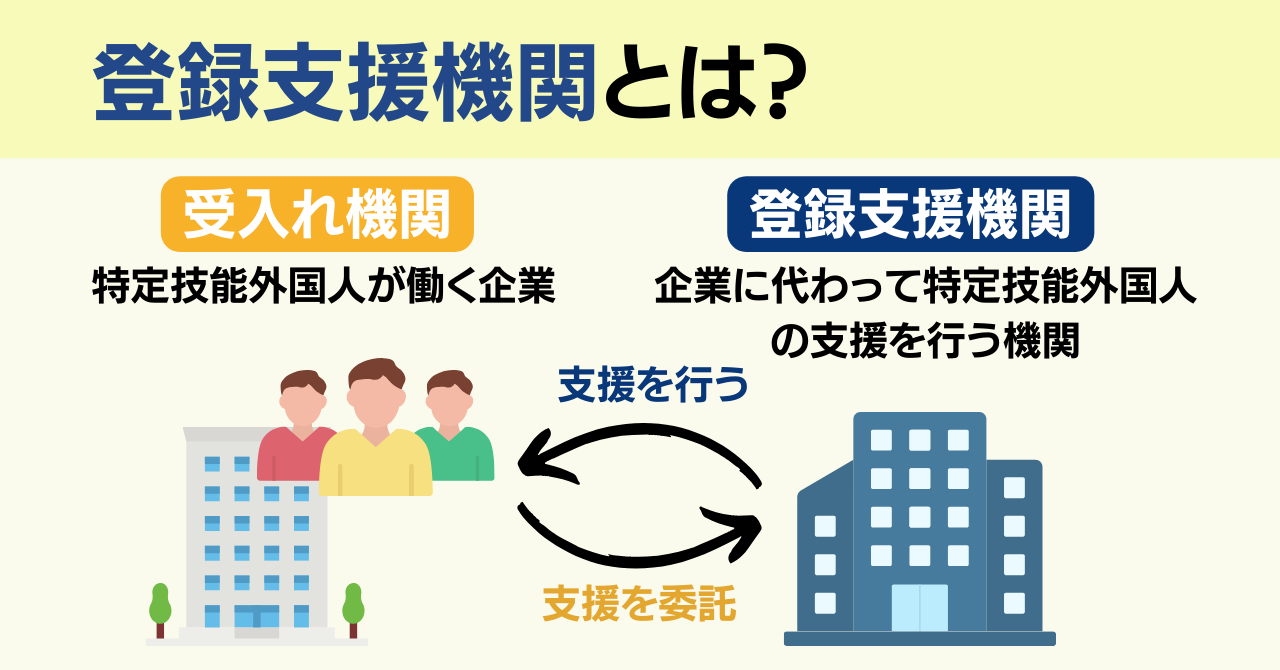

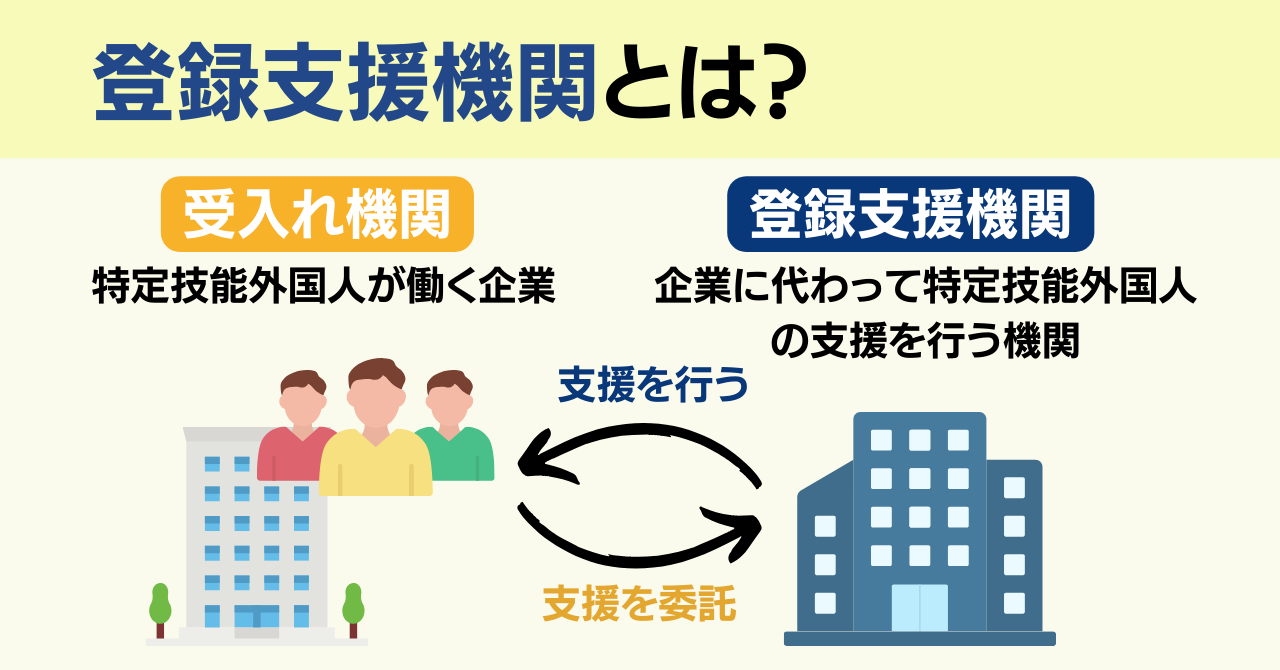

特定技能外国人や受け入れ企業を支援している「登録支援機関」というものがあります。登録支援機関の多くは、人材紹介会社、監理団体、学校法人など採用に係る業務も兼務しているのでぜひご活用ください。

「3分でわかるJapanJobSchool」のダウンロードはこちら

弊社、株式会社JJSも対応しておりますので、お気軽にご相談ください(^^)/

6-3. 海外からの採用

試験の関係上、空港ハンドリング業務につきましてはフィリピン、ネパール。航空整備業務につきましてはモンゴルの国籍の方を探す、というのが効率がいいかと思います。

基本的には国内からの採用の項目でも記載させていただいた方法と変わらないのですが、国内の人材の採用に比べて、時間と費用がかかるのが一般的です。

入国管理局の審査の時間が国内のものに比べ、+1ヶ月~2ヶ月かかるケースが多いです。

また、許可後それぞれの国の手続きも必要になってきますので、そちらでもおよそ1ヶ月かかり、内定をもらってから勤務開始まで半年ほどかかるケースも少なくありません。(当社調べ)

厳選された求職者情報を無料でお届けします!

登録者限定で希望業界・エリアにマッチした特定技能人材情報を定期配信します!

いつでも問い合わせできるため、スムーズな採用が可能です!

7. 特定技能「航空業」の報酬・雇用形態

7-1. 特定技能外国人への給与

特定技能外国人への給与は基本的に日本人の同職位の方と同等かそれ以上という条件がございます。

外国人であることを理由に不当にお給料を低くすることが禁止されているため、かなり詳細に入国管理局が審査をします。

具体的には在留資格変更申請をする際に特定技能外国人報酬に関する説明書の提出が義務付けられております。場合によっては「同等のスキルを持った日本人の従業員の給与がわかる書類(給与明細等)」などを提出しているケースもあります。

参考_出入国在留管理庁 『特定技能外国人受入れに関する運用要領』

7-2.雇用形態

特定技能「航空業」では、直接雇用のみが認められています。

したがって、派遣での採用はできません。

8.まとめ

今回は特定技能「航空業」についてご説明をいたしました。

まだまだ実績としては少ない航空業での特定技能の採用ですが、これから日本への海外からの観光客数が増加することは間違いないので、他社より少し早めに採用ルートの開拓に乗り出してみてはいかがでしょうか?

弊社はいつでもご連絡、ご相談をお待ちしております。