特定技能「介護」の受け入れ人数や業務内容とは?ほかの在留資格との比較を分かりやすく解説

執筆者:大路(JapanJobSchool CSマネージャー)

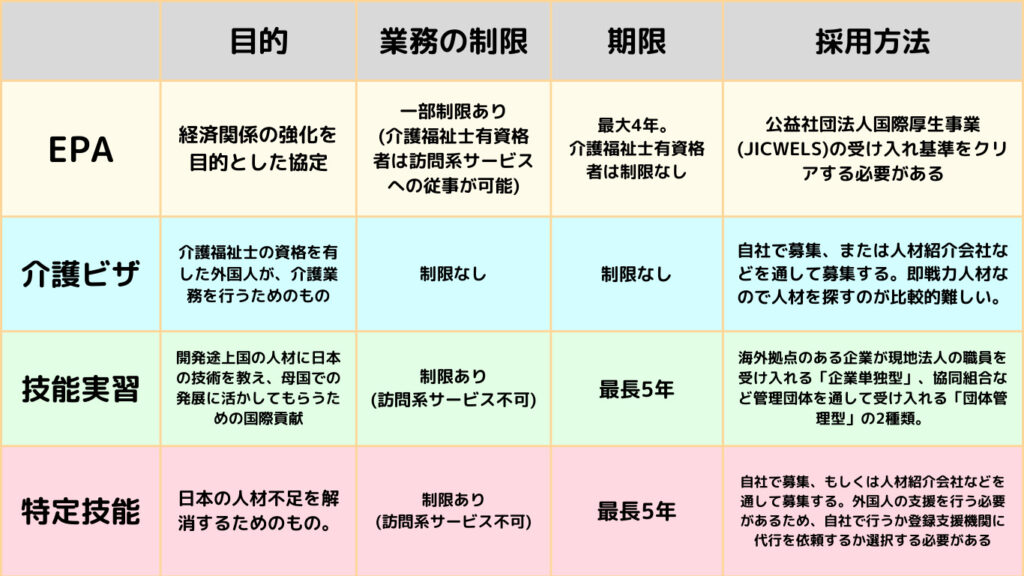

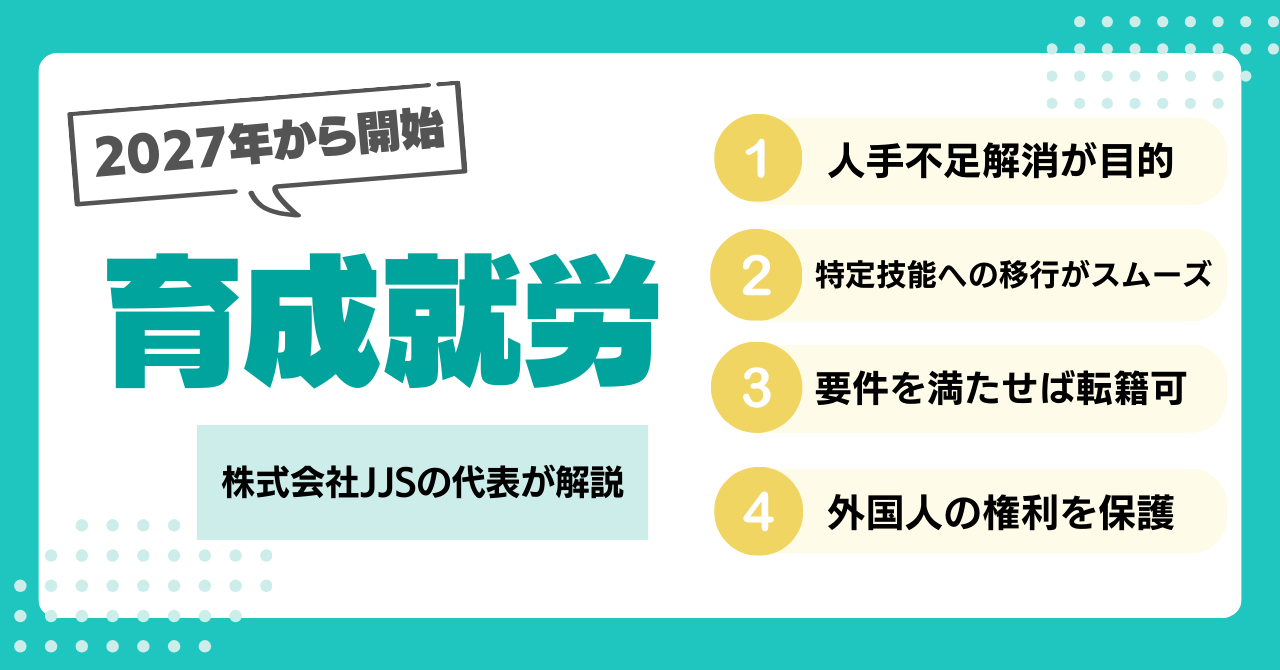

人手不足を解消するために外国人の採用を考えている方も多いのではないでしょうか。介護分野では「特定技能」「技能実習(育成就労へ移行予定)」「介護ビザ」「EPA介護福祉士候補者」と4つの在留資格があり、ほかの在留資格と比較しながら特に特定技能に特化して説明していきます。

育成就労の制度変更で特定技能への移行に興味がある方、そもそも特定技能について詳しく知りたい方

「特定技能まるわかり資料」で分かりやすく解説しています

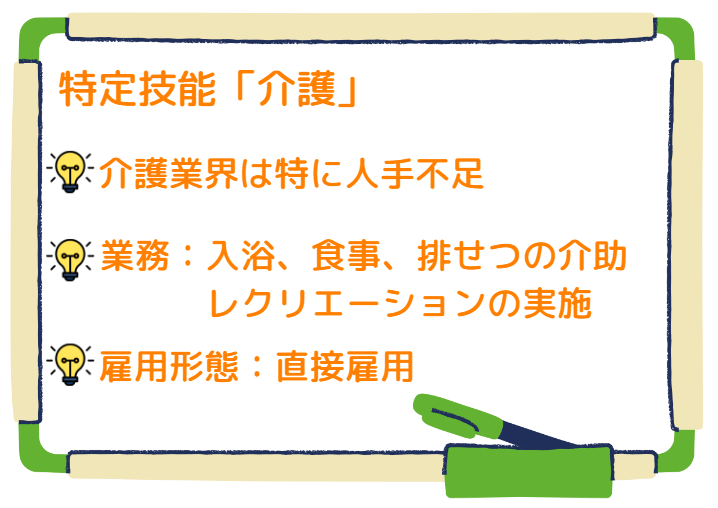

1. 特定技能「介護」とは

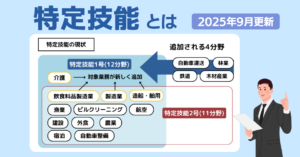

そもそも在留資格「特定技能」は、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難である産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的に、2018年に新設された在留資格です。

出入国管理庁が発表した令和6年4月から5年間の各特定産業分野の受け入れ見込み人数は、製造業、飲食料品製造業に続いて介護分野は12の分野の中で3番目に多い13万5千人でした。次いで建設業が8万人、農業が7万8千人です。他の特定技能分野に比べても、上位3分野だけ10万人を超えており外国人の採用が急務であることが分かります。

2017年から在留資格「技能実習」や「介護」、さらに「特定活動(EPA)」で介護分野に外国人を採用することは可能でした。しかし「介護」と「特定活動(EPA)」は母数が少ないこと、「技能実習」は介護についての知識が何もない外国人を育成しなければいけないという点があり、介護分野での外国人採用数は伸び悩んでいました。

そんな中、2018年に新たに「特定技能(介護)」ビザで外国人を採用することが可能になりました。

出典:厚生労働省「介護人材確保に向けた取り組み」

在留資格「特定技能」について

1-1.受け入れ可能人数

特定技能外国人の雇用に関しては、基本的に企業毎の受け入れ人数制限はありませんが、介護業においては制限があります!

事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が上限です。

日本人「等」に含まれる外国人

- 介護福祉国家試験に合格したEPA介護福祉士

- 在留資格「介護」により在留する外国人

- 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する外国人

※技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は含まれないので、注意ください。

1-2. 受け入れ可能な業務内容

外国人を特定技能「介護」で受け入れ可能な業務内容は以下の通りです。

2. 介護職で採用できるほかの在留資格と比較

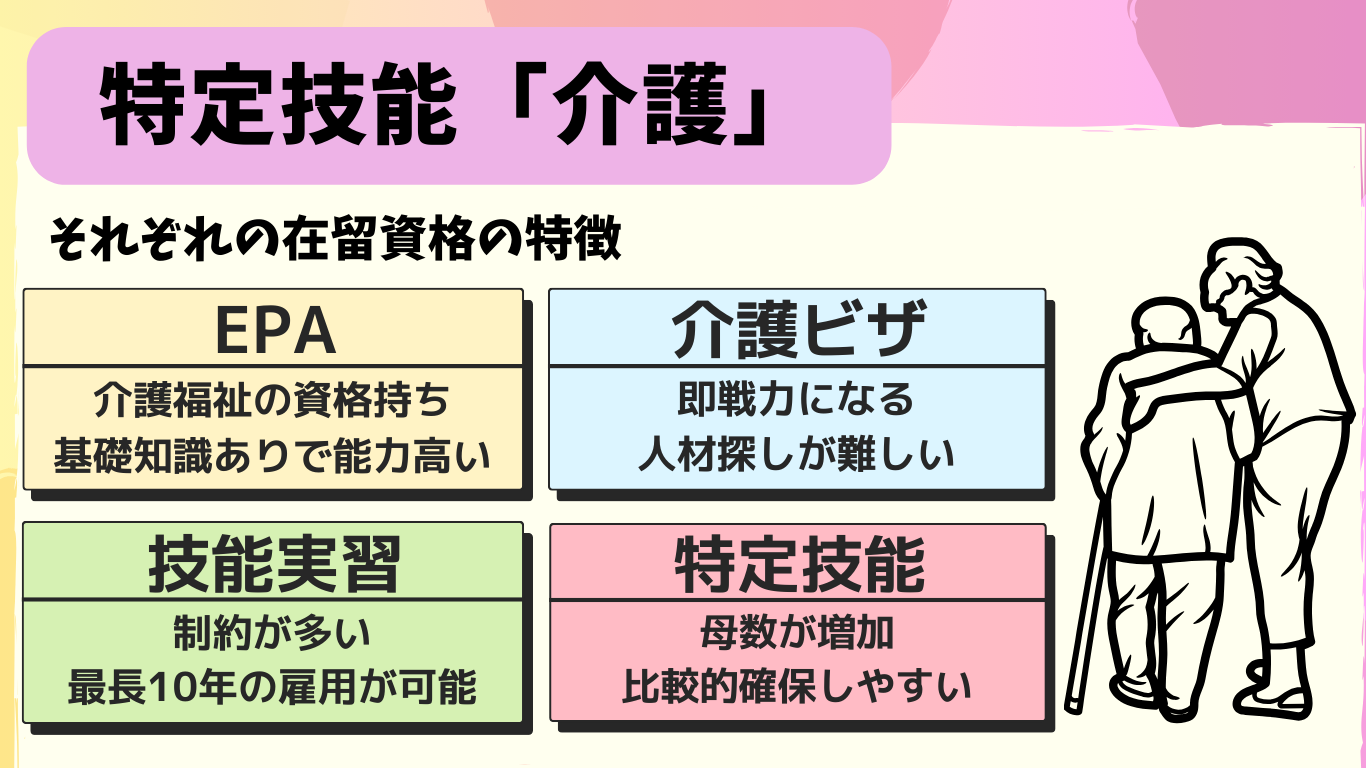

外国人介護職員を採用しようと思ったときに、大きな障壁となるのが、介護職で採用できる在留資格が複数あることです。現在では特定技能「介護」の他に、在留資格「介護」、EPA介護福祉候補者、技能実習生の3つの在留資格があります。

2-1. EPA介護福祉士候補者

EPAはインドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国の二国間経済連携強化のために作られ、日本での介護福祉士の資格取得を目標に4年間日本で働くことができる在留資格です。 母国で看護系の学校を卒業したか、介護福祉士の資格を持っている外国人ですので、在留資格「介護」に続いて能力は高いです。

一方で、3か国からしか外国人を募集できないので母数が少ないことと、フィリピン・インドネシアは日本語要件が日本語能力試験N5程度ですので、十分にコミュニケーションを取れるほどの日本語能力を持った外国人だとは限らないことがデメリットです。

2-2. 在留資格「介護」(介護ビザ)

他の在留資格と異なり、唯一、介護福祉の資格を持った外国人を採用できるため、即戦力になるというメリットがあります。また、他の在留資格ではできない訪問系サービスの業務にも従事できます。

一方で介護福祉士試験に合格できる外国人は少なく、2022年末で千人以下であり、同じ時期の特定技能「介護」(約1万6千人)の十分の一以下の人数しかいません。

2-3. 技能実習

本国への技能移転を目的とした在留資格です。技能実習生は日本語と介護の実習を受けてから介護福祉施設で働き、1年後の試験に合格すれば追加で2年間働くことができます。その2年後の試験で合格すればさらに2年間技能実習を受けることができます。

技能実習生は採用人数も最も多く、成熟してきた制度ではありますが、技能実習生には制約が多く、受け入れ先の介護施設とのトラブルが起きやすいことがデメリットです。

2-4. それぞれの在留資格のメリット・デメリット

EPA

参考:2023年度版受入れ介護福祉士候補者手引き.pdf (jicwels.or.jp)

介護ビザ

参考:在留資格「介護」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

<併せて読みたい>

JSが支援している外国人が介護福祉士を取得され、同じ職場の日本人スタッフにもいい影響を与えています。

技能実習制度(2027年 育成就労に切り替え予定)

参考:技能実習「介護」における固有要件について (mhlw.go.jp)

特定技能

参考:特定技能在留外国人数の公表 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

CSマネージャー|大路

CSマネージャー|大路人材不足解消を目的にしているのは特定技能だけ

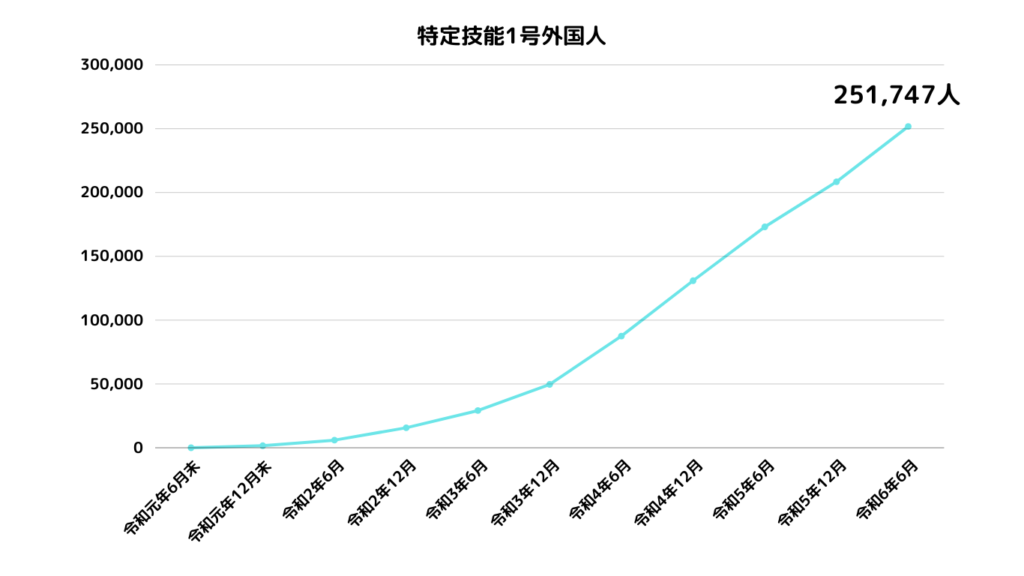

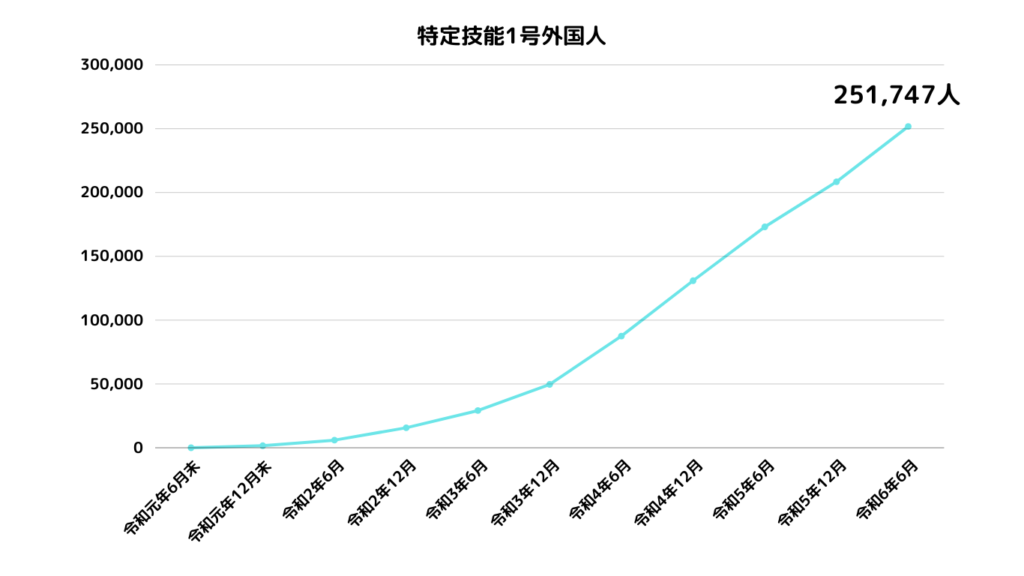

4つの採用方法の内、この特定技能1号だけ日本の人材不足解消を目的とした制度とされています。在留人数が特定技能1号だけ200,000人を超えていることからも明らかでしょう。それだけ母数が多いということは、単純に人材も確保しやすいというメリットがあります。

<併せて読みたい>

「伸びしろがすごい!」「今後外国人が会社の主軸となるように」 JJSが支援する企業インタビュー

3.特定技能「介護」の試験概要

特定技能では、通常「日本語能力試験」などで日本語の能力を図る試験とそれぞれの分野に分かれておりその分野の知識を問う技能試験に合格する必要がありますが、

特定技能「介護」ではプラスで介護に関する日本語能力を問う「介護日本語能力試験」に合格する必要があります。

こちらは介護業界で働く外国人労働者の日本語能力を評価するための試験です。介護に特化した日本語表現やコミュニケーション能力が問われます。

ただ、介護分野の技能実習3年を良好に修了した者や介護福祉士養成施設を修了している場合は試験が免除されます。

外国人の日本語レベルはどれくらい?

JLTP、N1、N2とは?

実際働いている、もしくはこれから働こうとしている外国人は

どのくらい日本語力があるのか、経験とともに解説します!

4.特定技能をおすすめする理由

4-1.比較的人材が見つかりやすい

特定技能の一番のメリットといえるのが人材が見つかりやすいことです。EPAや在留資格「介護」は母数も少ないことから人材を見つけづらいですが、特定技能は現在コロナによる規制も緩和されたこともあり急激に増えています。

この図のように短期間でかなり増加していることが見てわかるので今後も増えていくと予想されます。

実際に特定技能「介護」で働いているベトナム人数人にインタビューを行いました

4-2.一定の日本語力と知識がある

特定技能「介護」を取得するには技能実習からの移行か日本語試験、介護日本語試験、介護技能試験を取得する必要があるので、一定数の日本語力、介護の知識がある人材を採用できます。

特定技能で働くことのできる人の日本語レベルは、N4以上(日常会話が可能なレベル)で、日本語でコミュニケーションが難しいというリスクが技能実習に比べて少ないです。

また技能実習からの移行であれば日本の生活にも慣れているので、なじむまでが早いということも大きなメリットです。

▼外国人がどのくらい日本語力あるか知りたい方はこちらの資料をご覧ください。

外国人の日本語レベルはどれくらい?

JLTP、N1、N2とは?

実際働いている、もしくはこれから働こうとしている外国人は

どのくらい日本語力があるのか、経験とともに解説します!

4-3.技能実習と比べてコストが抑えられる

技能実習、特定技能両者とも5年間受け入れるという条件で比較すると特定技能の方が圧倒的に割安です。

その差は少なく見積もっても、5年間でおよそ20万~30万円!

様々なケースがあり、管理団体の費用、登録支援機関の費用、給与の差などがあり、一概に比較できませんが、相場のコストを洗い出してみました。

※地域によって変動のある住居家賃等の生活サポート費は含んでいません。

| 技能実習 | 特定技能 | |

| 監理団体への費用 | ・入会金(出資金):1万円~10万円 ・年会費:3万円~5万円 | 監理団体への加入はありません |

| 現地訪問費用 | 航空機代・宿泊代等:約35万円~40万円 | ・国内人材採用の場合:なし ・海外人材採用の場合:航空機代、宿泊代等約35万円~40万円 |

| 入国前講習費用 | 約1万5000円~4万円 | 入国前講習はありません |

| 入国渡航費用 | 約5万円~10万円 | 国内人材採用の場合:なし 海外人材採用の場合:約5万円~10万円 ※基本外国人本人が負担 |

| 入国後講習費用 | 約10万円 | 入国後講習はありません |

| 管理費用 ※入社後継続的にかかる費用 | 約2万円~4万円/月 | 登録支援機関への委託無の場合:なし 登録支援機関への委託有の場合:約2万円~4万円/月 |

| 技能検定料 | 約2万円/回 | 技能検定はありません |

| 給与 ※2022年3月25日厚生労働省:令和3年の賃金構造基本統計調査 参考 | 日本人と同等の給与 (平均:16万4100円) | 日本人と同等の給与 (平均:19万4900円) |

上記のように、技能実習ならではの講習や検定に対してかかるコストが多くあります。特定技能は「労働者」であり、技能実習は「研修生」ということもあり、技能実習の方が技術、知識を身に着けてもらうための費用がかかります。

特定技能にかかる費用についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください

特定技能のメリットに関してさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください

5. 特定技能外国人を採用する際の注意点

5-1. 給与水準

給与・労働条件ともに、同ポジションで雇用をしている日本人従業員等と同等以上の条件である必要があります。

また、外国人であることを理由として、報酬の決定などの待遇についても、差別的な取扱いをしてはいけないことも定められています。

5-2. 文化・宗教の理解

日本に来る外国人はもちろん、彼らの国の文化や習慣、宗教観を持っています。

例えばイスラム教の人は豚肉を食べることができませんし、1日の中で数回礼拝をする人もいます。文化・宗教への不理解・不寛容はトラブルの原因となります。日本人も外国人の国の文化を調べ、日本とその国の文化の違いについて、外国人職員と話し合うことをおすすめします。

日本企業様のための外国人理解ブックです。

外国人の国民性や特徴など雇用する際に知りたい方はぜひご覧ください。\ 外国人の理解は定着率にもつながる/

6.特定技能「介護」から在留資格「介護」への移行する場合

一定数の特定技能外国人は、将来介護福祉士の資格をとって在留資格「介護」を取得し、日本に永住することを望んでいます。

特定技能の5年の間に介護福祉士の資格を取れば、在留資格「介護」に移行できます。介護福祉士試験を受けるためには介護の実務経験が3年必要なので、特定技能外国人は4~5年の間で試験を受け、移行することが多いです。

まとめ

要介護者が増加する一方、国内で介護職を希望する人材が減っている日本において、外国人介護職員は今後欠かせない存在となります。まだ外国人介護職員を採用したことがない施設であっても、今後外国人介護職員を採用する必要がある可能性は高いです。

一方で、ビザの種類が複数あり、手続きが煩雑な外国人採用に踏み切れない施設も多いかと思います。そのため、外国人介護職員を採用する際は、知識や経験豊富な外国人雇用のプロに相談することをおすすめします。

弊社JJSでは特定技能外国人の採用に関するご相談を承っています

外国人介護職員を採用したい方や具体的な採用方法について知りたい方はお気軽にご相談ください。

-4-300x169.jpg)