「農業」で外国人を採用し人手不足解消へ!雇用できるビザの種類や注意点などわかりやすく解説

農業は日本の重要な産業ですが、高齢化や後継者不足などの課題もあります。人手不足を解消するためには、外国人の受入れをするのも手段のひとつです。

そこで、外国人の雇用に関わる在留資格「特定技能」を紹介します。特定技能なら、即戦力になる外国人を受け入れられるうえに、農業分野では派遣雇用も可能です。この記事では、特定技能の特徴やメリット、受入れの方法などをわかりやすく解説しました。

初めて外国人の採用を考えている方

⇒「3分でわかる初めての外国人採用マニュアル」をぜひご活用ください

1.農業で外国人を受け入れるには

外国人に農業で働いてもらうためには、外国人が農業で従事可能な在留資格を取得している必要があります。ここでは、農業で働いてもらうことができる在留資格について説明します。

農業で働ける在留資格

日本で雇用する外国人は、就労が許可される「在留資格」を持っていなければなりません。農業で受け入れる場合には、「技能実習」や「特定技能」という在留資格が一般的です。

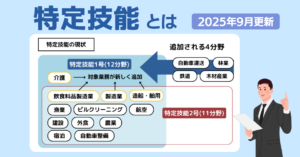

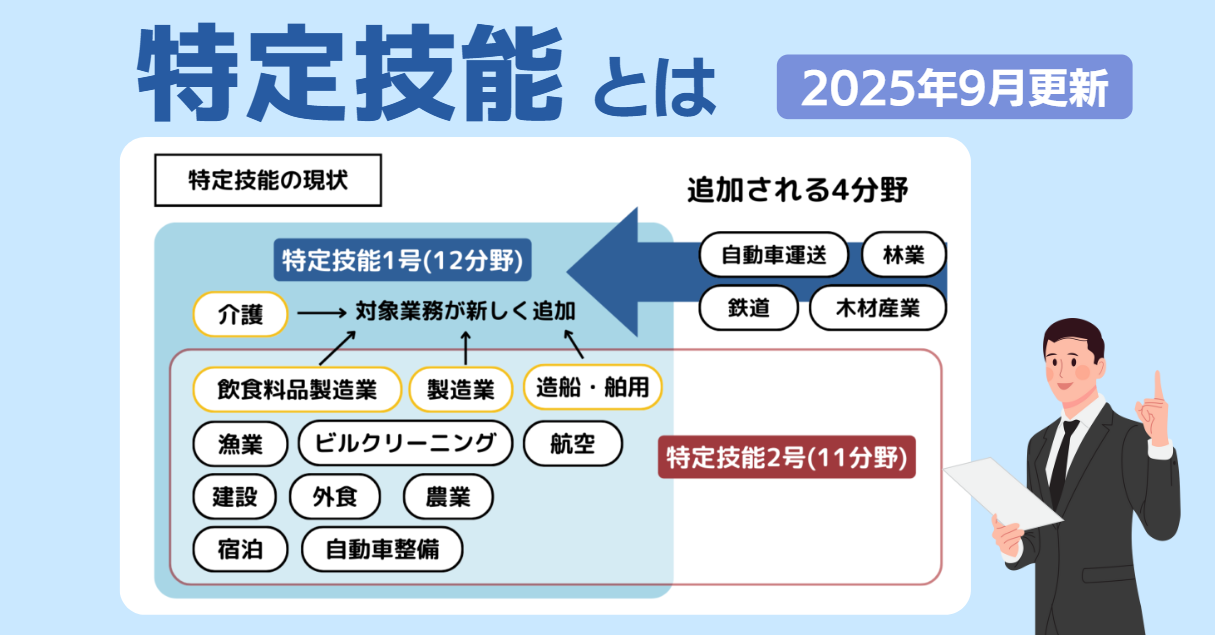

「特定技能」とは2019年4月に新しく創設された制度(在留資格)で、人手不足とされる介護や外食業などの12分野においてのみ、外国人が正社員として働くことができる在留資格です。

「技能実習」とは、自国の発展のために、日本の技術を学んでもらい自国の発展に活かしてもらうための制度です。ただし、今後「技能実習」制度が廃止され、代わりに特定技能への移行を前提とした「育成就労」制度に切り替わる予定です。

ただし、在留資格によって創設された背景が異なります。制度を理解したうえで、雇用を進めましょう。また国内の情勢に合わせて、制度の廃止や新設もあり、今後の動きに注目することも大切です。

今後増加する在留資格は「特定技能」

農業に従事する外国人労働者の数は、2023年時点で約5万人で、そのうち約1.3万人が特定技能を含む専門的・技術的分野で、約3万人が技能実習生です。現在は農業で働く外国人は在留資格「技能実習」に偏っていることが分かります。しかし技能実習制度は廃止される動きがあり、今後は特定技能者の増加が見込まれます。

特定技能は、技能実習からの移行対象という点も見逃せません。また技能実習では対象外だったり条件の制限があったりした「肉牛」「稲作」「お茶」の経営も、特定技能では認められています。そのため、それらの分野で外国人採用を求める動きが見られます。

また、農業分野での外国人採用が進んでいることが伺えます。農業に従事する外国人の人数はここ5年で1.6倍も増加しています。

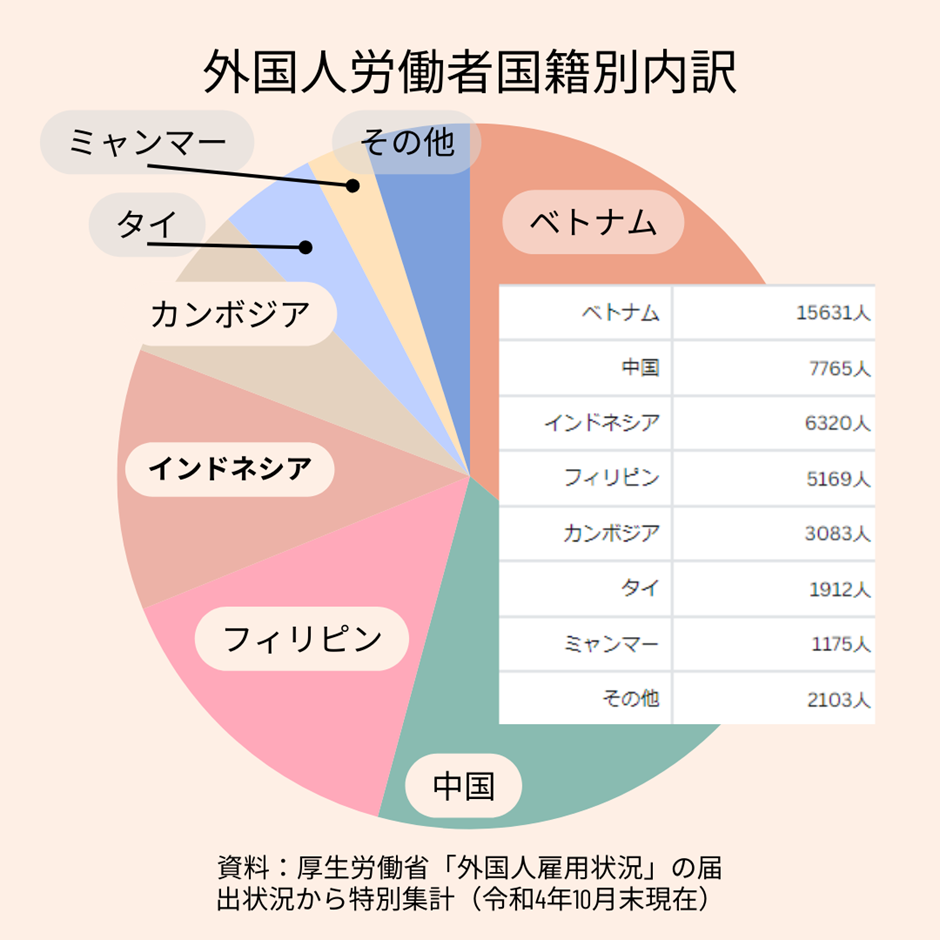

農業ではベトナム人が全体の約3分の1

農業に従事する外国人の国籍別の割合を見ると、ベトナム人が最も多く、全体の約3分の1を占めています。

ベトナム人は、技能実習生と特定技能者の両方でトップの人数を誇っており、日本の農業に欠かせない存在になっています。 次いで多いのは中国人、フィリピン人、インドネシア人となっており、これらの国は日本と二国間協力覚書を締結した16ヵ国の中でも人口が多く、農業分野での技能実習の需要が高い国です。

2. 農業で外国人を受け入れるメリット

外国人を採用する最大のメリットは、人手不足の解消です。農業は季節によって忙しくなる時期があり、その時期には十分な労働力が必要です。しかし農業では、人材が不足しています。外国人を採用すれば、必要な人手を確保できます。

また日本の農業従事者は平均年齢が高く、若い人材不足も叫ばれています。外国人採用を進めれば、長期的な視点でみても、人材の確保につながるでしょう。

さらに、外国人採用により、他の従業員へのよい刺激になることも期待できます。なぜなら外国人労働者は、家族に仕送りをするために一生懸命日本語を学び、「日本に来て働く」という決断をしているからです。

基本的に行動力や意思決定能力が高く、努力や挑戦を恐れません。また多くの外国人は、日本の農業に対して敬意や感謝の念を示します。そのような外国人と一緒に働けば、日本人の従業員もよい影響を受けるでしょう。

3. 在留資格「特定技能」で人手不足を解消

農業で外国人を受け入れるなら、「特定技能」の在留資格をチェックしましょう。特定技能は、人手不足を補うための在留資格として新設されました。しかし技能実習は、技能の習得・習熟を目的としているため、労働力を確保する手段として不向きです。それでは、特定技能について詳しくみていきましょう。

3-1.特定技能とは

特定技能とは、2019年4月に施行された新しい在留資格です。人手不足が深刻な分野において、「一定の専門性や技能を持つ外国人」の受け入れを目的としています。

特定技能には1号と2号の2種類があり、農業分野では両方とも対象になっています。特定技能1号は最長5年間の在留期間で、家族の同伴はできません。特定技能2号は在留期間や家族の同伴、転職に制限なく日本で働けます。

特定技能1号で働いた後、一定の基準を満たせば特定技能2号に移行することができます。

※参考:特定技能制度|出入国在留管理庁

特定技能についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

3-2.特定技能で働ける外国人の要件

農業で外国人を受け入れるには、要件を満たしている必要があります。

- 農業分野の技能試験と基本的な日本語試験に合格した者

- 耕種農業職種または畜産農業職種の第2号技能実習を良好に修了した者

農業分野で外国人を雇用する場合、雇用先(特定技能所属機関)は「農業特定技能協議会」に加入しなければなりません。農業特定技能協議会では、外国人が農業で働くときに困らないように支援したり、問題が起きないように監督したりしています。そのため農業事業者は、その団体への協力が求められるのです。

※参考:新たな外国人材受入れ制度に関するQ&A(農業)|農林水産省

3-3.従事できる仕事内容

特定技能1号と特定技能2号は、それぞれ従事できる業務が異なります。

| 特定技能1号 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など) 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など) ※耕種農業・畜産農業のいずれかの業務に従事 |

| 特定技能2号 | 上記の業務に加えて、当核業務に関する管理業務 |

日本人が従事している現場では、関連業務として以下の作業もできます。

関連業務

- 農畜産物の製造・加工

- 運搬

- 販売の作業

- 冬場の除雪作業

特定技能「農業」はこちらの記事でも詳しく解説しています。

3-4.外国人への支援をする必要がある

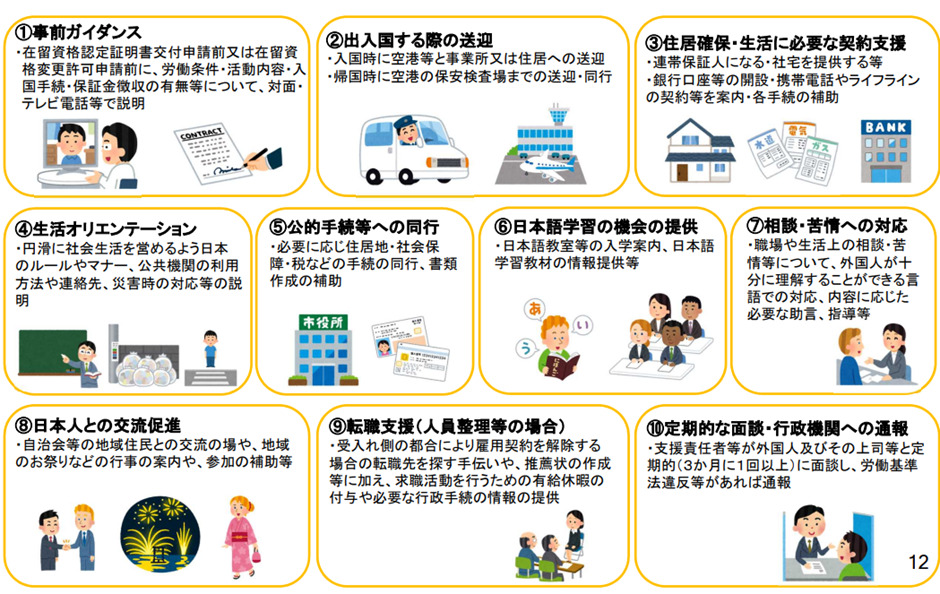

特定技能1号の外国人に対して、雇用先は業務や生活のサポートをします。具体的には支援計画を作成し、事前のガイダンスや出入国時の送迎、生活オリエンテーションをしなければなりません。ただし、特定技能2号外国人にはこれらの支援は不要です。

※出典:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組|出入国在留管理庁

日頃の業務に加えて、これらの支援をすることは相当な時間と労力がかかると感じられるかもしれません。農業事業者は、これらの支援計画の一部または全部を「登録支援機関」に委託することもできます。

我々JapanJobSchoolも登録支援機関として多くの企業様と外国人の方を支援しています

⇒「3分でわかるJapanJobSchool」「JapanJobSchoolの価格表」のダウンロードはこちら

3-5.農業では派遣雇用もできる

特定技能の外国人は、一般的には直接雇用形態で受け入れます。しかし農業分野では、雇用先(特定技能所属機関)からの派遣も認められています。

派遣雇用なら、収穫して出荷する繁忙期に合わせて、外国人を配置することも可能です。もし派遣雇用をする場合、雇用先と派遣先との間で、外国人の「労働条件」や「支援内容」などを明確にした契約を結びましょう。

※参考:派遣先事業者誓約書 |法務省

4.その他の在留資格

就労できる在留資格には、いくつか種類があります。ここでは「技能実習」や「身分系の在留資格」についてチェックしてみましょう。

4-1.技能実習

技能実習とは、発展途上国の人材に日本の技術や知識を学んでもらうための制度です。在留期間は「1号が1年以内」「2号が2年以内」「3号が2年以内」で最長5年間で設定されています。技能実習で在留すると、多少変動しますが90職種165作業に従事する選択が与えられます。

技能実習制度は国際貢献を目的としており、実習期間終了後に母国へ帰るのが決まりです。人手不足の解消に一役買っていますが、本来の目的とは異なります。

技能実習についてはこちらの記事でも詳しく解説しています

技能実習は廃止!新制度「育成就労制度」について

2023年11月30日、技能実習制度を見直した「最終報告書」が提出されました。従来の技能実習生制度では人権侵害の指摘や、厳しい職場環境に置かれた実習生の失踪があったためです。

報告書の内容として、人材の確保・育成を目的とした新制度「育成就労制度」が発表されています。新制度では、3年間を目安とした育成期間を経て、特定技能1号の水準を目指すようです。今後の動きに注目しましょう。

※参考:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第16回)|出入国在留管理庁

技能実習の新制度についてはこちらの記事で詳しく解説しています

4-2.身分系の在留資格

身分系の在留資格には、「永住者」「永住者の配偶者」「日本人の配偶者等」「定住者」などがあります。就労制限がなく、どのような仕事にも就くことができる在留資格です。そのため、農業の新たな担い手になる可能性があるでしょう。

| 永住者 | 厳しい条件をクリアし在留期間の制限なく在留している者 |

| 永住者の配偶者 | 永住者と3年以上婚姻関係にある者やその子 |

| 日本人の配偶者等 | 日本人の妻や夫、または子、特別養子 |

| 定住者 | 「特別な理由がある」と認められて在留している者 |

5.外国人雇用には補助金・助成金の活用もおすすめ!

外国人雇用では、補助金や助成金の活用がおすすめです。政府や公的機関は、特定の目的や条件を満たす事業者に対して、経費の一部を支援しています。外国人雇用に関する補助金や助成金は、以下のようなものがあります。

- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

- 人材開発支援助成金(人材育成コース)

- キャリアアップ助成金

- 業務改善助成金

- 雇用調整助成金

助成金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

6.農業で外国人を採用する注意点

外国人を雇うには、日本人とは異なるさまざまな問題に対処することが必要です。具体的にいうと、失踪や不法就労のリスクが生じます。それらは事業者にとっても、外国人にとっても、大きな損失です。ここでは、リスクを軽減するための注意点を3つ紹介します。

6-1.お互いの文化・価値観を受け入れる

外国人が安心して働ける環境にすれば、失踪のリスクを防げます。そのためには、お互いの文化・価値観を受け入れなければなりません。

例えば日本人は、空気を読み「察する文化」を持っています。しかし多くの外国人は、言語による情報伝達を重視してきました。そのため言葉にして、はっきりと伝えることが大切です。

また日本では「お客様は神様」という考え方がありますが、外国ではそうではありません。そのため外国人の考え方に理解を示しつつ、日本でのマナーや価値観を説明する必要があります。

外国人とどうやって良いコミュニケーションをとっていけばいいか不安ではありませんか?

⇒「外国人と良い関係を築くためのコミュニケーションマニュアル」をぜひご活用ください

6-2.給与を日本人と同等にする

外国人の給与も、日本人と同等にしましょう。これは義務として定められていますし、外国人に対して適切な待遇をすれば、雇用先への信頼につながります。

外国人の給与に関しては、以下のような点に注意してみてください。

- 日本の労働基準法や最低賃金法などの法令に従う

- 日本人と同じ給与支払い方法にする

- きちんと給与明細を発行する

- 基準を満たしていれば社会保険や税金の控除を適用する

- 日本人と同じ給与改定や昇給の機会を与える

外国人の給料についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

6-3.在留カードを確認する

外国人を採用する際には、在留カードを確認することが重要です。

在留カードとは、外国人が日本に滞在するために必要な証明書のことです。外国人の氏名や国籍、在留資格や在留期間、就労制限の有無などが記載されています。 在留カードを見て、外国人が農業に従事できるかどうかや、どのような条件で働けるかをチェックしましょう。

条件を確認すれば、不法滞在や不正就労の防止にもつながります。 採用時だけでなく、定期的に確認しましょう。

また、在留カードを偽造する外国人も増えてきています。偽造の見抜き方などこちらの記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

7.まとめ

外国人を採用するには、入社までにさまざまな手続きが必要です。例えば、在留資格の変更や更新、在留カードの取得、社会保険や税金の手続きなどです。これらの手続きには時間がかかることもありますし、外国人採用に関する制度への理解も必要になります。

もし農業で外国人の採用を検討しているなら、ぜひJapan Job Schoolにお任せください。弊社では外国人材紹介だけでなく、特定技能で雇用する場合の外国人支援もしております。具体的には日本語教育や手続きの申請、母国語での通訳といったサポートも可能です。

企業様の無料カウンセリングもしておりますので、まずはご要望・悩みなどをお聞かせください。

-4-300x169.jpg)