特定技能2号農業分野に移行できる!メリット・試験・条件を解説

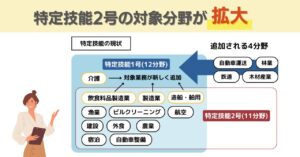

特定技能農業分野は、2023年6月9日の閣議決定により、1号から2号への移行が可能になりました。2号への移行を希望する外国人には、1号よりも熟練した技能が求められます。しかし家族帯同が許可される、永住権を取得しやすいなどのメリットも。

※特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

この記事では、特定技能2号農業分野のメリットや取得方法、注意点についてまとめました。外国人採用を検討している、あるいはすでに雇用している農業従事者は、今後の人材確保のためぜひご覧ください。

特定技能農業分野は、以下でも詳しく解説しています。

特定技能に関するオンライン無料相談

100名以上の特定技能支援を行う、特定技能の専門家が対応いたします。

どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

1.特定技能2号農業分野のメリット

特定技能2号は1号に比べて、従事できる業務範囲が増えて、家族帯同も認められます。また2号に移行すると、永住権を取得しやすいのもポイントです。そのため「日本で長く働ける外国人」を採用したい企業は、要チェックとなるビザです。

1-1.管理業務が対象となる

特定技能の農業分野では、1号と2号それぞれ従事できる業務が異なります。2号に移行すると、通常の業務に加えて管理業務が任せられるようになるのがポイントです。

| 特定技能1号 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など) 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など) |

|---|---|

| 特定技能2号 | 上記の業務に加えて、当該業務に関する管理業務 |

日本人が従事している現場では、関連業務として以下の作業も任せることができます。

<関連業務>

・農畜産物の製造・加工

・運搬

・販売の作業

・冬場の除雪作業

※引用:「農業」で外国人を採用し人手不足解消へ!雇用できるビザの種類や注意点などわかりやすく解説

※参考:農業分野における外国人材の受入れ|農林水産省

1ー2.家族帯同が許可される

特定技能1号のままだと家族帯同は認められませんが、2号に移行すると認められます。外国人労働者によっては、母国に家族を残して単身できているケースがあるでしょう。「家族を日本に呼び寄せたい」と考える場合、2号への移行を考える外国人も少なくありません。社内で外国人の家族帯同をサポートすれば、個々のニーズに合わせた柔軟な対応ができます。

1ー3.永住権の取得が近づく

永住権は、国籍を変えず日本に長く在留できるビザです。特定技能2号を取得すると、永住権の条件を満たせる可能性があります。

永住権の条件には「素行が善良である」「資産がある、または収入を得るための技能がある」「引き続き10年以上在留する」などが挙げられます。特定技能2号の外国人であれば、安定した職に就きやすく、条件をクリアしやすいのです。

2.特定技能2号農業分野│試験内容

特定技能2号農業分野で外国人を受け入れるには、農業現場の実務経験が求められています。実務経験における技能を示すためには、「2号農業技能測定試験」に合格してもらわなければなりません。

2-1.試験概要

試験は全国農業会議所が実施しており、実技試験と学科試験があります。また「耕種」「畜産」に分かれるため、該当する試験を受験します。ただし「耕種」の実務経験を理由に、「畜産」の試験は受験できません。

| 耕種農業全般 (マネジメント能力を含む) | <学科> 耕種農業一般 ・ 安全衛生 ・ 栽培作物の品種・特徴 ・ 栽培環境(施設・設備・資材・機械) ・ 栽培方法・管理 ・ 病害虫・雑草防除 ・ 収穫・調整・貯蔵・出荷 等 <実技> ※イラスト・写真による判断 ・肥料・農薬の取扱い ・ 種子の取扱い ・ 環境管理、資材・装置・機械の取扱い ・ 栽培に関する作業 ・ 病害虫 ・ 安全衛生 等 |

| 畜産農業全般 (マネジメント能力を含む) | <学科> 畜産農業一般 ・ 安全衛生 ・ 品種 ・ 繁殖・生理 ・ 飼養管理 等 <実技> ※イラスト・写真による判断 個体の取扱い ・ 個体の観察 ・ 飼養管理、器具の取扱い ・ 繁殖・生理 ・ 安全衛生 等 |

<試験日程>

試験日程に関しては、随時更新されるため予約サイト「日本国内の開催日程」ページにて確認しましょう。

<合格基準>

全国農業会議所によって定められた「基準点」を総合得点が超えている場合は合格です。

<合格率>

2024年:36.8%(受験者361人・合格者133人)

2023年:20.8%(受験者265人・合格者55人)

<試験結果の発表>

全国農業会議所が運営しているWebサイトで発表されます。

【最新情報|2025年10月改正】特定技能2号試験に不合格となった場合

特定技能2号試験に不合格となった特定技能1号の外国人のうち、一定の条件を満たす者については、通算在留期間が最大6年となります。(※”一定の条件”には様々ありますが、主に「2号試験を受験し、合格点の8割以上を取得した方」が対象です。)

そのため、外国人が再試験を受けられるチャンスが増えました。

2-2.試験を受験できる人

以下いずれかを満たしている外国人は、「2号農業技能測定試験」を受験できます。

- 農業の現場で管理者として2年以上の実務経験がある

- 農業の現場における3年以上の実務経験がある

他分野では、管理・指導経験2年程度を条件とする傾向にあります。「3年以上の実務経験」の条件がある点で、農業分野は受験ハードルが低めです。

注意点

2号農業技能測定試験の受験には、実務経験を証明する書類の提出が求められるため注意しましょう。

技能実習ビザ場合、職種・作業内容と業務に関連性があれば、特定技能1号の試験は免除されます。特定技能2号では、免除制度はなく試験合格が必須です。

2-3.試験の申し込み方法

技能試験の申し込みは、以下1~12の流れに沿って進めます。

・「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」

・「誓約書」(様式第2号)

「会場検索実行」をクリックして空席助教をチェック

※参考:ASAT 農業技能測定試験

※参考:農業分野|出入国在留管理庁

3.特定技能2号農業分野|企業の条件

特定技能ビザは、業種別に条件が課せられています。しかし農業分野の場合、業種特有の条件はありません。他分野との共通ポイントでいうと、受入れ企業は「特定技能協議会」に加入する、特定技能1号の外国人を支援することなどがあります。

3-1.農業特定技能協議会に加入する

特定技能外国人を採用する場合、企業は協議会に加入するのが義務です。「農業特定技能協議会」では、農業分野で働く外国人の支援や、問題防止のための監督をします。そのため農業事業者は、協議会への協力が求められます。また特定技能外国人を受け入れ始めて、4か月以内に加入しなければなりません。加入を怠ると、在留資格の更新ができなくなりますので、注意しましょう。

※参考:新たな外国人材受入れ制度に関するQ&A(農業)|農林水産省

協議会への加入申請については、農林水産省のWebサイトをご覧ください。法人と個人で申込フォームが異なりますので、該当ページを開きましょう。

- 「農業特定技能協議会」入会申込みフォーム(個人用)

- 「農業特定技能協議会」入会申込みフォーム(法人用)

- 参考:農業分野特定技能協議会規約

- 在留資格「特定技能」について (農業分野):農林水産省 (maff.go.jp)

3-2.業務開始まで生活支援をする

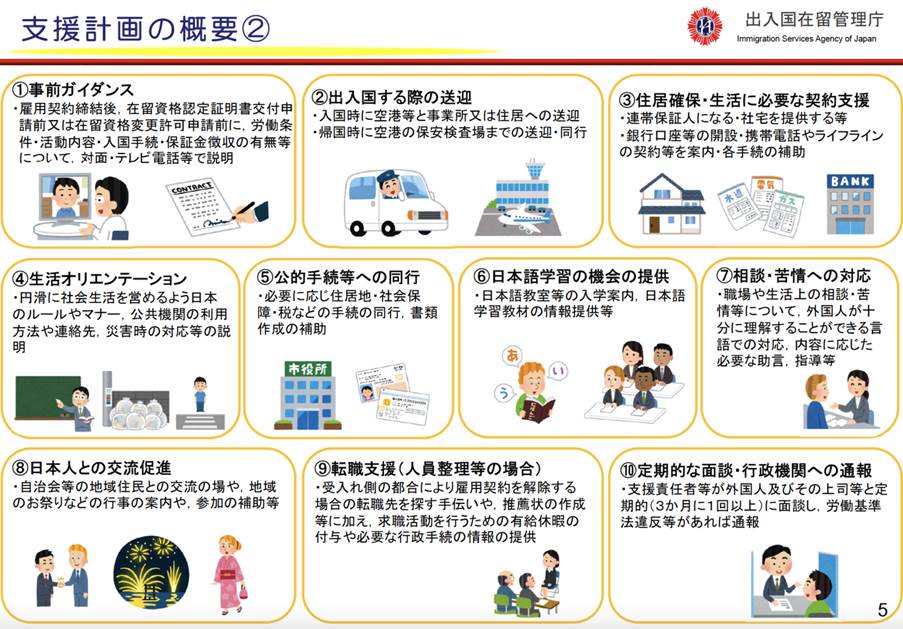

出展:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

「特定技能1号」で採用して2号への移行を検討する場合、外国人が日本で働き始めるまでに必要な支援をします(画像参照)。支援は自社、もしくは登録支援機関に支援を委託するかの二択です。

※特定技能2号へ移行した場合、この支援義務はなくなります。

日常業務と並行して自社支援するのは、簡単ではありません。業務負担を軽減するために、特定技能1号の支援に関しては登録支援機関に委託するのがおすすめです。

登録支援機関に関してはこちらの記事もご参照ください。

Japan Job School でも登録支援業務を行っております。詳しくは資料をご覧ください。

\ 外国人採用ならJapanJobSchool! /

人材紹介・登録支援業務・自社支援サポート等

幅広く対応しております

4.外国人採用における注意点

外国人採用にはリスクが存在します。例えば、失踪や不法就労のリスクが生じます。大きな損失を防ぐためには、外国人を受け入れる前に態勢を見直しましょう。

4-1.異文化を受け入れる

日本の文化には、「察する文化」や「お客様は神様」といった独特の価値観があります。「察する文化」とは、直接的に言葉にせず相手の意図や状況を読み取ることを求められる文化です。しかし、多くの外国人は直接的なコミュニケーションを好むため、日本の職場で暗黙の了解や曖昧な指示に戸惑うことがあります。例えば、上司が「これについて、少し考えてほしい」と述べる場面では、具体的な指示がないため、外国人労働者がどのように対応すべきか混乱することがあります。

さらに、「お客様は神様」という考え方も、日本特有のものです。これはお客様に最大限の敬意を払う姿勢を指しますが、一部の外国人には厳格すぎるルールと捉えられる可能性があります。たとえば、サービス業において、少しのミスでも過剰に謝罪を求められる状況に直面すると、ストレスを感じやすくなるケースがあります。

こうした文化的な違いを理解し、職場内で外国人労働者に日本の価値観やビジネスマナーを柔軟かつ丁寧に説明することが重要です。具体的には、定期的なコミュニケーション機会を設けたり、研修を通じて相互理解を深めることで、職場環境の改善につなげることができます。

外国人とのコミュニケーションに不安はありませんか?

「外国人労働者とのコミュニケーションマニュアル」をぜひご活用ください!!

4-2.日本人と同等の給与にする

外国人の給与は日本人と同等にしましょう。労働関連の法律で義務として定められており、違反すると罰金・罰則が課せられます。また「昇給のタイミングが定期的にある」「福利厚生が充実している」など、適切な待遇が求められています(労働基準法・最低賃金法・労働契約法)

4-3.在留カードの情報を確認する

外国人を採用する際には、在留カードを確認しましょう。在留カードには、在留資格や在留期間、就労制限の有無などが記載されています。

特に注目すべきは、外国人が農業分野で働けるか、就労範囲はどのくらいか、そして在留期間です。条件を確認して、不法滞在や不正就労を防ぎましょう。

カードの偽造を見抜く方法については、以下で詳しく解説しました。

5.まとめ

特定技能2号の外国人労働者は、すでに熟練した技能を持ち、日本での業務や生活にある程度、適応しています。そのため、特定技能1号で必要とされる「日本語スキルやマナーの指導」のような基本的なサポートは必須ではありません。

一方で特定技能1号では、基本的な業務能力や言語サポートが求められるため、支援の範囲がより広範囲に及びます。このように、1号と2号のサポート内容の違いを理解し、労働者のスキルレベルや必要とする支援に応じた取り組みを行うことが重要です。

特定技能2号への移行方法やより詳しい情報を知りたいという方は是非弊社JapanJobSchoolにお問合せください!

スクールの卒業生を採用できます

日本語だけでなく、日本人と良好な人間関係を築くコミュニケーションを教えるスクールで学んだ生徒を採用できます。定着率の高い人材採用なら、今まで2000名以上の紹介実績のあるJapanJobSchoolにお問合せください!