建設分野で特定技能2号人材を採用する方法とは?試験や業務内容について分かりやすく解説

特定技能外国人を採用している建設分野の企業の採用担当の方の中には、特定技能2号で採用したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、「特定技能2号と1号の違いは何だろう。」「特定技能1号外国人が2号を取得するために必要なことは?」など、はっきりしない部分が多いでしょう。

この記事では特定技能2号人材の業務内容、そして取得方法をわかりやすく解説します。

Japan Job Shcoolには特定技能2号の知識や育成に詳しいスタッフが多数在籍しています

まずはお気軽にお問い合わせください。

1. 建設分野の「特定技能2号」とは?

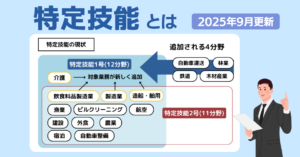

在留資格「特定技能」は国内人材を確保することが困難な分野の人手不足解消を目的に、一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を雇用する制度で、2019年4月に開始しました。

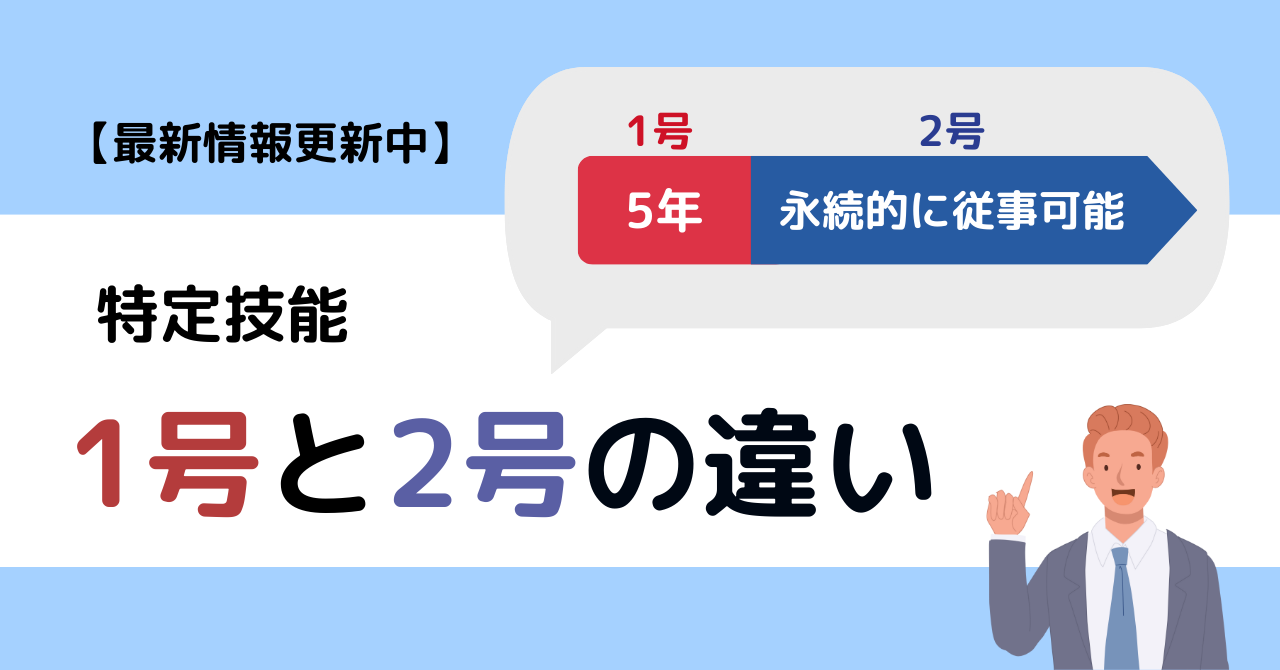

特定技能は1号と2号に分かれています。

特定技能1号 …特定産業分野に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能に従事する

特定技能2号…分野に関する熟練した技能を要する業務に従事する

1-1.在留資格「特定技能2号」とは?

この記事のメインである「特定技能2号」は主に特定技能1号を良好に保持している人が次のステップとして取得する在留資格です。

「熟練した技能」とありますが、建設分野では主に、複数の建設技能者を指示しながら工程を管理する班長の役割が求められます。

特定技能1号と2号では業務内容だけでなく、在留期間・家族帯同の可否なども異なります。

大きな違いの1つとして、特定技能2号は在留期間が無期限で、家族帯同が可能であるという点です。就労系在留資格で在留期間が無期限であるのは、特定技能2号と高度専門職のみです。

また、特定技能1号は受け入れ機関、又は登録支援機関による支援が必須ですが、特定技能2号外国人に対しては支援が不要です。受け入れ機関にとっては大きな負担軽減となりますが、日本の生活に支援がいらないほど慣れた外国人でないと特定技能2号を取得は難しい、ということの裏返しでもあります。

1-2.特定技能2号を持つ人数・国籍(2024年6月末)

2024年6月末時点で25万人以上が取得している特定技能1号と異なり、特定技能2号を取得している外国人は153人にとどまっています。

ただし、建設分野は特定技能2号が創設された当初から特定技能2号外国人を受け入れてきた分野であり、特定技能2号の中で最も取得人数が多いのが建設分野です。約半数の66人が建設分野です。

また、特定技能2号外国人の国籍の割合では半数以上がベトナムで、次いで中国・フィリピンと続きます。

2. 建設分野で特定技能2号の主な業務内容

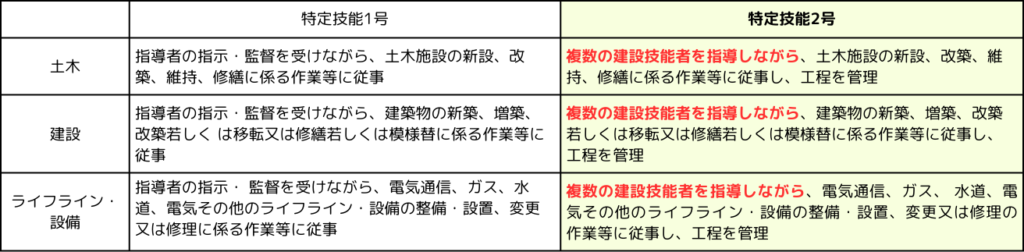

2-1.特定技能2号は工程を管理することが求められる

以下は特定技能の資格の概要です。

特定技能1号 …特定産業分野に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能に従事する

特定技能2号…分野に関する熟練した技能を要する業務に従事する

特定技能1号の「相当程度の知識又は経験」とは、特別な訓練を受けなくとも遂行できる一定レベルの業務知識・技能です。

一方で特定技能2号の「熟練した技能」とは、熟練した技能を身につけているだけでなく、他の作業員に指示を出し、現場を監督することが求められます。

外国人作業員だけでなく日本人作業員にも指示を出す必要があるため、仕事に支障がでない程度の日本はもちろん、日本人の働き方・考え方まで知っている必要があるでしょう。

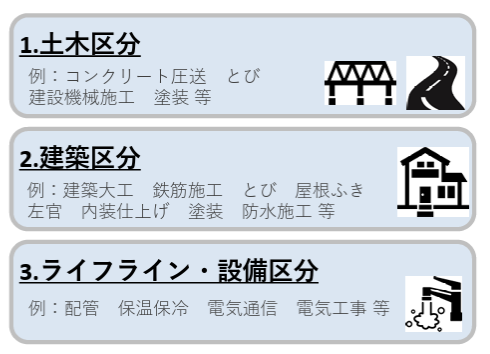

2-2.【業務区分別】特定技能2号外国人が従事する業務内容

続いて、建設分野の特定技能2号外国人が従事する業務内容について解説します。

2022年に建設分野の業務区分が整理され、19分野と細分化されていたものが3区分に統合されました。

上記の在留資格上の業務区分は作業の性質をもとにした分類であり、作業現場の種類による分類ではありません。そのため、どの在留資格を持っていても、その作業が含まれる現場であれば従事可能です。

現場の作業員(特定技能1号外国人)が従事する具体的な業務は以下の通りです。

〈土木区分〉

・型枠施工

・コンクリート圧送

・トンネル推進工

・建設機械施工

・土工鉄筋施工

・とび

・海洋土木工

・その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

〈建設区分〉

・型枠施工

・左官

・コンクリート圧送

・屋根ふき

・土工

・鉄筋施工

・鉄筋継手

・内装仕上げ

・表装

・とび

・建築大工

・建築板金

・吹付ウレタン断熱

〈ライフライン・設備区分〉

・電気通信

・配管

・建築板金

・保温保冷

・その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

特定技能2号外国人は指示を受けて具体的な作業に従事するというよりも、工程計画を作成し、適切に作業員を配置することなどが求められます。

現場を管理する班長の役割としては以下のようなものが挙げられます。

| 段取りと作業管理 | 現場の作業が開始してから質のいい仕事を進められるように、事前にしておかなければならない作業です。作業手順の確認、材料・器具・工具の確認と管理、さらに作業員の適正配置などがあります。 |

| 安全管理 | ミーティングを実施することで安全規則の徹底させること、安全意識の向上のための取り組みをすることなどが求められます。危険箇所をカラーコーンで色分けをするなどの「見える化」はよく行われています。 |

| 工程管理 | 工程計画の作成、共有、更新は班長の役割です。班長は自分の業種の工程計画だけでなく、常に工事全体の工程計画の最新情報を把握しなければなりません。 |

| 原価管理 | 班長は予定された原価を超えないように現場管理することが求められるだけでなく、常にコストダウンの方法を検討し提案することが期待されます。 |

| 品質管理 | 設計書通りの品質を満たすための管理ができているか、証拠として写真などを利用して施行記録を残さなければなりません。 |

| 環境管理 | 職長として、自分たちが関わる仕事が自然環境や周辺環境にどのような影響を与えるのかを理解し、自分たちでできる対策については積極的に取り組むことが求められます。 |

また、労働災害を防止するための安全衛生活動にも大きな役割を果たさなければなりません。

建設現場には高所作業や重機操作など危険な作業が多く含まれています。そのため班長から「安全衛生は大切なことだ」という意識を回りに伝えていくことが大切です。

業務内容や役割には様々な種類がございます

建設分野の特定技能2号について分からないことがあれば、ぜひご相談ください。

[出典:国土交通省「【建設分野】業務区分の統合」]

[出典:一般社団法人 建設技能人材機構「試験情報と申込み 班長テキスト」]

3.建設分野の特定技能2号を取得する方法

建設分野の特定技能1号を持つ外国人が特定技能2号を取得するための要件は2つあります。

| 1.特定技能2号評価試験、又は技能検定1級に合格する 2.班長または職長として0.5年~3年の実務経験(国交省の定める機関) |

特定技能1号と異なり日本語要件はありません。

「2.班長または職長として0.5年~3年の実務経験(国交省の定める機関)」については、こちらの国交省の書類から確認できます。

建設キャリアアップシステム(CCUS)による能力基準の設定のある職種については、能力評価基準レベル3相当の「就業日数(職長+班長)」となります。

レベル3に対応する就業日数は1年(215日)以上となっている職種が多いです。

「1年(215日)以上」以外の職種(職種コード、小分類)は以下の通りです。

| 0.5年(108日)以上 | ・大工 ・宮大工 ・造作大工 ・組立大工 ・修繕大工 ・木工大工(ツーバイフォー工法) ・外装大工 ・大工(丸太組立法) |

| 2年(430日)以上 | ・とび工 ・足場とび工 ・かじ工 ・はつり工 ・解体工 ・解体工(コンクリート工作物) ・解体工(木造建築物) ・ひき家工 ・アスペスト除去工 |

| 3年(645日)以上 | ・タイル工 ・内装工 ・内装仕上工 ・軽鉄工 ・ボード張り工 ・床張り工 ・壁装(クロス)工 ・フローリング工 ・二重床工 ・表具師 ・絵師 ・ブラインド工 ・家具工 ・ガラス工 ・ガラスブロック工 ・鉄筋工 |

CCUSに能力評価基準の設定がある上記の職種は、CCSUのレベル判定結果通知書の写しを提出することで就業日数を証明できます。

レベル判定結果通知書を提出できない場合は、2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書、及びCCUSにおける技能者情報画面の写しを提出する必要があります。

建設キャリアアップシステム(CCUS)による能力基準の設定のない職種については、就業日数(班長+職長)が3年(645日)以上と定められています。

CCUSに能力評価基準の設定がない職種であっても、CCUSに就業日数が蓄積されている場合は、技能者情報の画面の写しを提出することで就業日数を証明できます。

CCUSに就業日数が蓄積されていない場合は、2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書の経歴証明書を提出する必要があります。経歴証明書は誓約欄まで正確に記入しなければなりません。

[出典:国土交通省「建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について」]

[出典:建設キャリアアップシステム]

4.特定技能2号試験を受ける流れ

特定技能2号を取得するための要件の1つに「特定技能2号評価試験の合格」があります。

この試験の内容・合格基準・注意点について解説します。

4-1.内容

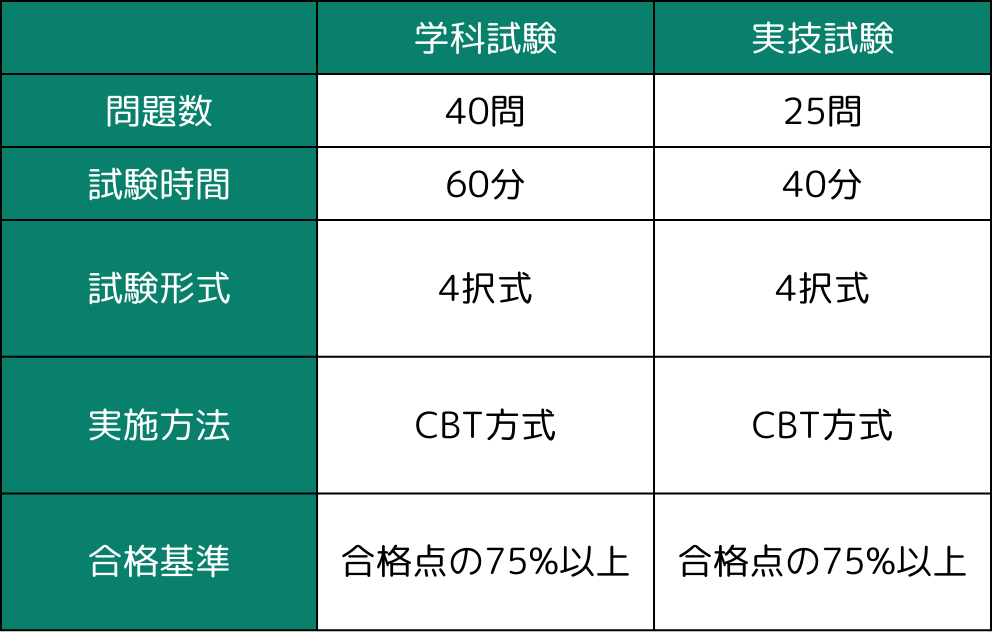

試験は学科試験と実技試験の2種類があります。

試験の基準は技能検定1級相当で、上級の技能を持つ労働者が知っているべき知識と技能を問うものとなっています。

学科試験は「日本の現場で働く上で守らなければならない法令」などのどの職種にも該当する知識から、「建物の構造を表す用語(土木)」など、各職種に特化した専門的な知識が問われます。

また、特定技能2号外国人は現場責任者として現場を統括することが求められるので、班長や職長の役割を示した「班長テキスト」というものもあり、このテキストからも出題されます。

実技試験は具体的な機械の使い方や建設現場における安全確保についてなど、より現場に即した内容が問われます。

試験を主催する一般社団法人建設技能人材機構のホームページから、試験テキストとサンプル問題を見ることができます。

試験はすべて日本語で行われますが、学習のために各テキストの翻訳版もあるので、特定技能2号試験を受験予定の外国人作業員がいる会社の方はこちらもご確認ください。

〈テキストの翻訳版がある言語〉

・インドネシア語

・ベトナム語

・ウズベク語

・クメール語

・ネパール語

・ベンガル語

・モンゴル語

・タイ語

・中国語(簡体字)

・ミャンマー語

4-2.合格率

過去の試験の合格率は一般社団法人建設技能人材機構のホームページ「特定技能評価試験 4.試験結果」から見ることができます。

2025年3月に実施された試験の職種と合格率は以下の通りです。

2号試験の合格率は22%~40%で、平均で約27%です。

どの年度の試験も合格率が40%を上回ることは少なく、合格率が低い試験だということがわかります。

試験を受ける外国人は事前にテキストで対策することが求められます。

4-3.注意点

特定技能評価試験を受験する際の注意点を2点紹介します。

2025年1月以降から申し込み方法が変わりました

日本国内で特定技能評価試験を受験する外国人は、スマホアプリ「JAS Members」を使って申し込まなければなりません。

建設技能人材機構のマイページのアカウントは使えないため、このアプリで新しくアカウント登録をする必要があります。アカウント登録の方法はこちらからご確認いただけます。

特定技能2号評価試験は海外では実施していません

建設分野の特定技能2号評価試験は海外では実施していません。

特定技能1号評価試験が海外で実施していることもあり、2号評価試験も国に一時帰国して受けられると思い込んでいる外国人の方がいますが、2号評価試験は国内のみの実施です。

[出典:一般社団法人 建設技能人材機構「外国人受入れマニュアル Q&A」]

5.まとめ

熟練した技能を持ち、現場指揮もできる特定技能2号外国人を採用できれば、企業にとって大きな戦力となること間違いありません。

ただ一方で特定技能2号外国人は母数が少ないため、募集して採用するのは難しいです。

特定技能1号外国人を雇用している企業の方は、ぜひ彼らに特定技能2号の取得を勧めてみてはいかがでしょうか。在留期間の制限がなくなり、家族帯同も許可される特定技能2号を取得したいと考えている特定技能1号外国人は多いです。

特定技能1号外国人の採用後の、外国人の日本語能力や通常業務について悩みがある場合はぜひ弊社JJSへご相談ください。

外国人従業員との協働、育成に関する知識が豊富なスタッフが対応いたします。

-4-300x169.jpg)