事例から学ぶ:外国人従業員とのトラブル解決法と予防策

外国人の雇用は日本人を採用する際とは異なり、言語や文化などによる違いだけでなく、在留資格や労働法令等の知識不足で思わぬトラブルを引き起こしてしまったら…と、とても不安ですよね。

この記事では、「労働条件・契約に関するトラブル」「文化・労働慣行の違いによるトラブル」「コミュニケーション不足によるトラブル」「暮らしに関するトラブル」の4つの項目に分け、事例とともにトラブルを回避するために知るべき注意点を整理しました。

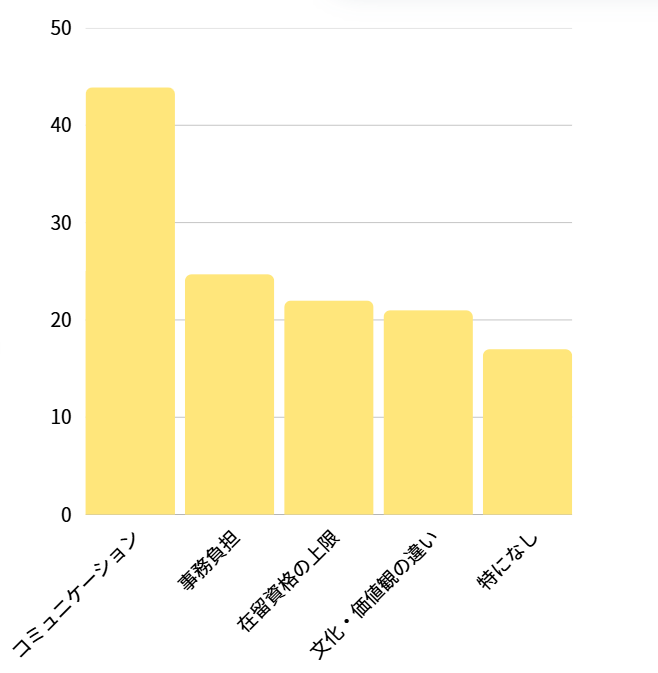

1. 【データで見る】日本の外国人労働者トラブルの現状

厚生労働省が実施した「令和6年外国人雇用実態調査」によると、外国人労働者の雇用に関する課題として下記のようなことが挙げられています。

・日本語能力不足のためにコミュニケーションが取りにくい(43.9%)

・在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑(24.7%)

・在留資格によっては在留期間の上限がある(21.5%)

・文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある(20.9%)

など

参考:厚生労働省「令和6年外国人雇用実態調査の概況」

「特にない」と答えた機関は全体の約17%に留まり、外国人労働者を雇用しているほとんどの企業で、外国人労働者関連のトラブルを抱えていると言えるでしょう。

コロナ禍以降再び外国人労働者数は急増しており、日本で働く29人に1人が外国人となりました。

このような状況の中で、外国人を採用する企業からも、日本企業で働く外国人労働者からもトラブルの相談が寄せられており、その相談件数も年々増加しています。

2. 事例1:労働条件・契約に関するトラブル

まずは、労働条件・契約に関するトラブルの事例を紹介します。

具体的には、偽造在留カードを持つ外国人労働者を採用してしまった、外国人労働者の労働条件に対する理解が不十分でトラブルに発展した、などの事例があります。

2-1. 偽造在留カードを持つ外国人を採用し、不法就労助長罪に問われてしまった

このような事例があります。

都内の介護施設を運営するA社は、深刻な人手不足を解消するため、特定技能「介護」の在留資格を持つベトナム人介護士3名を採用しました。採用面接では、在留カードやパスポートの提示を受けましたが、偽造在留カードである可能性を考慮せず、確認しないまま採用を決定してしまいました。 しかし、入社から3ヶ月後、定期的な在留資格確認の際に、3名が提出した在留カードが偽造されたものであることが判明しました。A社は、在留カードの偽造を見抜けず、結果として不法就労者を雇い入れてしまったことになります。

法令関係の外国人トラブルでよくあるものの1つが、在留カード関連のトラブルです。

在留カードとは、出入国管理及び難民認定法で定められており、中長期在留者に必ず交付されます。中長期在留者はこの在留カードによって、法律に則った形で在留していることを証明されています。

近年問題になっているのが在留カードの偽造についてです。過去には偽造の在留カードを作る工場が相次いで摘発されるなど、在留カードの偽造が組織ぐるみで行われていることが記事になっています。

※:神戸新聞「在留カード「偽造工場」国内で乱立 本物と見分けつかない精巧さ、安く入手容易に 制度開始10年」

偽造の在留カードは1枚あたり1500~7000円と意外と安いのが実情です。以前は数万円ほどしていましたが、日本国内に偽造の在留カードを製造する業者が増えたことで相場が下がったことが背景にあります。

また、他にもこのような事例があります。

飲食店を経営するAさんは、外国人従業員のBさんから「残業時間に対して、残業代が少ないのではないか」と不満を申し立てられました。Aさんは、労働条件通知書で「基本給に加え、月20時間分の見込み残業代が含まれた月給制」と説明したつもりでしたが、Bさんはその部分を十分に理解していませんでした。 Bさんは、働いた時間分の残業代が全て支払われると認識しており、20時間を超える残業分しか支給されないことに不信感を抱きました。

日本語を母国語としない外国人労働者に対し、日本人と同じように労働条件等に関する書面を提示したとしても、それは適切とは言えないでしょう。日本と外国人の母国の労働条件は異なることが一般的であるためです。

このように、在留カードや労働条件に関するトラブルは数多く発生しています。

上記2つの事例に加えて、このようなトラブルがあります。

【在留カードに関するトラブル】

・偽造在留カードを所持していた在留カードの有効期限を超過していた在留資格と業務内容が一致していなかった〈特定技能向け〉

・勤務先を変更したにもかかわらず、在留資格変更許可申請を提出していなかった。

【労働条件・契約に関するトラブル】

・外国人労働者の給与・待遇が、同ポジションの日本人従業員よりも低かった。

・昇給・人事管理の説明が、外国人労働者に十分になされていなかった

2-2. トラブルの根本原因

労働条件・契約に関するトラブルの根本原因は、外国人労働者が雇用手続きや労働に関する条件等を十分に理解していないことにあるでしょう。

日本における雇用契約の制度と、外国人従業員の母国における雇用契約の制度は異なることが一般的です。

2-3. 解決策と予防策

まず、在留カード関連のトラブルを防ぐための予防策を紹介します。

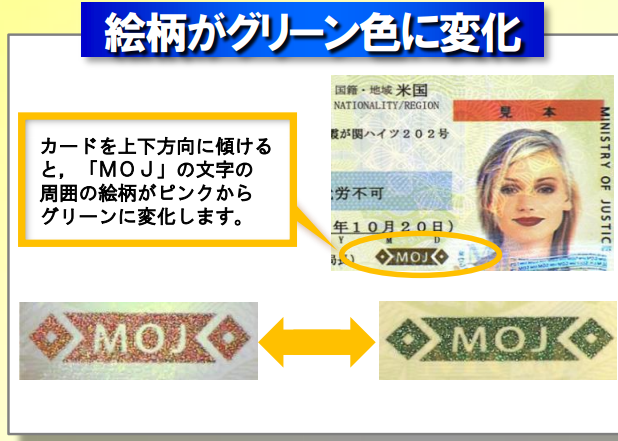

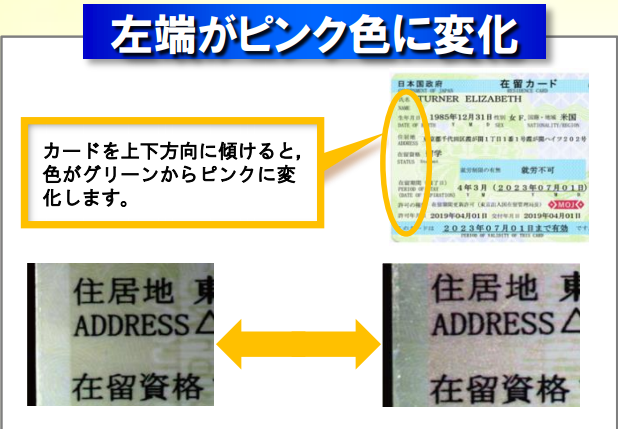

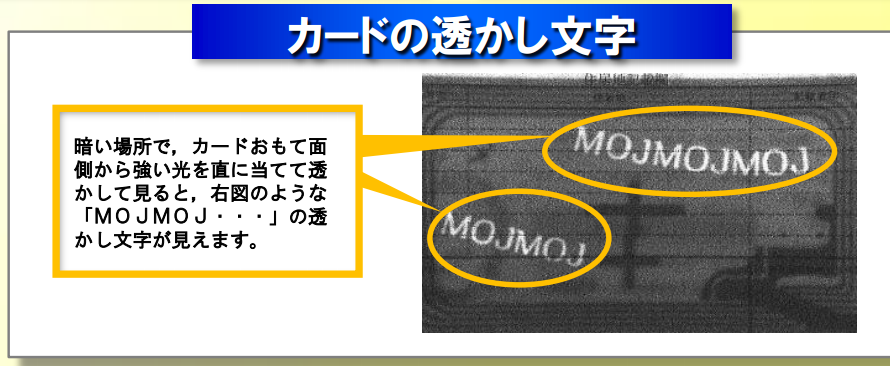

偽造・改ざんされた偽物の在留カードを見分ける方法は、2つあります。

①偽物の在留カードとの特徴と照らし合わせる

偽物の在留カードの特徴は以下の通りです。

・カードを傾けても「MOJ」の文字が浮き上がらない

・文字のフォントが本物と異なる

・色やホログラムの違いや有無透かし文字がない

・ICチップが偽造されている

参考:法務省|「在留カード」及び「特別永住者証明書」の偽変造防止対策

②出入国在留管理庁が無料配布している在留カード等読み取りアプリケーションで確認する

外国人が保有する在留カードのICチップを読取り、その情報が偽造・改ざんされていないかを確認するためのアプリケーション(以下アプリ)があります。

こちらのアプリでは簡単な3STEPで、在留カードの情報が捏造・改ざんされていないかを確認することが出来ます。

- 「出入国在留管理庁のサポートページ」で該当のアプリをスマートフォンにダウンロードする

- ①でダウンロードしたアプリを起動し、手元の在留カード等の番号を入力する

- 同カードのIC チップを端末のNFCに当て、情報を読み取らせる

(スマートフォンをおいて操作する際に机などの材質が鉄などの金属である場合は、反応しないことがあるため、気を付けてください。)

引用:出入国在留管理庁|在留カード等読み取りアプリケーション

ICチップに登録されているのは交付時点での情報なので、仮に違いがあれば何かしらの偽造があった可能性が高いという仕組みです。アプリに関してはパソコン版、スマホ版とあるので誰でも簡単にチェックできます。

以上2つの方法以外にも、出入国在留管理局のWEBサイトで確認ができます。「在留カード等番号失効情報照会」というページで、在留カードや特別永住者証明書に記載されている番号と在留カードの有効期間を入力し、そのカードが失効しているかどうかを確認できます。

▼「在留カードの有効期限」「就労制限の有無」の確認についてはこちらの記事を参考にしてください。

続いて、労働条件・契約に関するトラブルの防止策を紹介します。

ざっくり以下の3点に注意が必要です。

① 労働基準法等の適用に注意する

…労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、外国人労働者にも適用されます。給与や労働時間、その他待遇について外国人であるからという理由で不当に差別することは認められていません。

②労働条件等における外国人の理解度に注意する

…労働契約を結ぶ際は、外国人労働者に対し、日本人以上に丁寧かつ詳細な説明が必要です。労働契約を結ぶ場では通訳を通じて、日本語の説明を翻訳してもらうことが最もよいでしょう。特定技能ビザの外国人に対しては、雇用契約書などは外国人の理解できる言語でも作成することが義務付けられています。

③昇給・人事管理の透明性の確保に注意する

…日本で就労する外国人はキャリアアップや昇給に関心が高い傾向があります。ですから、昇給においては特に「いつ、何回、いくらあがるのか」などについて早い段階で具体的に説明しておくことが望ましいです。昇給の基準が曖昧のままだと「どうして同ポジションの日本人は昇給しているのに、自分は昇給しないのか」といった発言が外国人労働者から聞かれることがあるでしょう。

3. 事例2:文化・労働慣行の違いによるトラブル

この章では、弊社が企業様に紹介をさせていただいた外国人の方と、企業様との間で実際にあった雇用後のトラブルをもとに文化・労働慣行・ビジネスマナー等に関する注意点についてご紹介します。

3-1. 外国人労働者が突然1か月以上の休暇を申請してきた

このような事例があります。

特定技能で働くネパール人労働者のAさんは、日本での生活が安定したことを機に、母国で結婚式を挙げることを決めました。そして、挙式の日程や航空券をすべて手配してから、1か月半に及ぶ長期休暇を会社に申請しました。会社としては、事前の相談がなかったことに加え、申請時期が会社の繁忙期と重なっていたため、「なぜ事前に相談してくれなかったのか」「この時期に長期休暇は難しい」と頭を悩ませました。

日本では1か月以上の長期休暇を取る場合には、「この日程で長期休暇を取りたいと考えている。」と、事前に相談するのが当たり前だと考えられています。

一方で、ネパールでは結婚や母国のお祭りは、仕事よりも優先すべき一大事であるため、このネパール人労働者は日程が決まってから報告するのが当然だと考えていたようです。

会社としては「事前の報告もなしに、さらに繁忙期なので休ませられない」と考えていたそうですが、ネパール人労働者は「結婚式」ということが理由であったため、何としても帰国しようとして、話は平行線をたどりました。

3-2.トラブルの根本原因

このトラブルの根本原因は、企業側と外国人労働者側双方にあります。

| 企業側 | 外国人労働者の文化的な背景(結婚や催事の重要性)や、報連相のスタイルの違いを知らなかったこと。 |

| 外国人側 | 日本のビジネスマナーと、事前の相談の必要性(業務計画や他の従業員への影響など)を知らなかったこと。 |

企業側は「日本で働く外国人なので、ある程度日本の労働慣行は理解しているだろう」と思い、外国人側は、日本の労働慣行を知らず母国の習慣で行動してしまったために、トラブルに発展してしまいました。

3-3.解決策と予防策

この事例はJJSが間に入り解決に導きました。

企業側には外国人労働者の文化的な背景(結婚や祭事の重要性)を説明しました。外国人労働者には、日本のビジネスマナーと、事前の相談の必要性(業務計画や他の従業員への影響など)を丁寧に伝えました。

このようなトラブルが起きないようにするための予防策としては、求人票作成の段階から長期休暇のルールを明確化すること、ビジネスコミュニケーション研修を通じて「報・連・相」の重要性を教育することなどが挙げられます。

文化・労働慣行の違いによるトラブルは他にもこのような事例があります。

外国人の日本語レベルについて「自己評価」と「会社評価」のズレ

…外国人は「日本人の話す日本語が速すぎてわからない」と悩んでいたが、企業は「日本語が上手な人なので、日本人と同じように話すべき」だと考えていた。

業務完了に対する認識のズレ

…業務を「完了」することの基準が共有されておらず、その基準に満たしていない外国人ばかりが注意されている状況になってしまった。

文化・労働慣行の違いによるトラブルは、事前にお互いの認識を深めることで避けられる可能性が高まります。日頃から、日本人従業員と外国人従業員の間でお互いの国の文化・習慣・働き方について話すといいでしょう。

▼他のトラブルの事例についてはこちらの記事でも解説しています。ぜひお読みください

4. 事例3:コミュニケーション不足によるトラブル

日本という異国で生活する外国人にとって、職場のコミュニティは非常に大きな存在です。外国人労働者は職場のコミュニティでうまくいっていないと感じると、別の就職先を探します。

この章では、コミュニケーション不足によるトラブルについて紹介します。

4-1. 人間関係のすれ違いが原因で外国人労働者が退職してしまった

このような事例があります。

Aさんは、製造業の企業で特定技能外国人として働いていました。来日して半年が経ち、仕事には慣れてきたものの、職場での人間関係に悩みを抱えていました。 休憩時間中、Aさんが日本人の同僚に日本語で話しかけても、日本人の同僚はAさんの声かけを無視して小声で話し続けました。また、挨拶をしても日本人の同僚からは無視されているように感じることがありました。このようなことの積み重ねで、Aさんは退職を検討していました。

実際は、耳に障害がある方だったり、もともと国籍を問わず誰と話すときであっても冷たい態度の人がいたりと、外国人労働者本人の主観的な受け止め方とは違っていました。

4-2.トラブルの根本原因

このトラブルの原因は、コミュニケーション不足によって、お互いの性格などを理解できていなかったことです。仕事以外の場でコミュニケーションを取らないと、お互いの性格や情報などを知ることができません。休憩時間で雑談程度の話をできる環境を整える必要があります。

さらに企業側は、外国人労働者は日本人から差別的な扱いをされることを気にすることが多いということも認識しておく必要があります。日本人から見たら「事務的な対応をする人」という認識で合っても、外国人労働者から見たら「自分が外国人だから冷たい対応をされている」と感じる可能性がある、ということです。

また、日本の労働習慣として、仕事とプライベートを分ける人が多いということがあります。国によっては、同じ会社で働く人は家族のような存在という考えのもと、非常に同僚との距離が近いことがあります。

このような仕事とプライベートについての考え方も、外国人労働者とのコミュニケーションを通じてお互いの認識をすり合わせていくと、トラブルが減っていくでしょう。

4-3. 解決策と予防策

この事例でJJSは、企業に中立的な立場から状況確認を依頼しました。シフト調整により、誤解を与えた職員との接触を減らし、外国人本人の安心感を高めました。誤解の事実確認に留まらず、外国人労働者の環境を変えたほうが、退職を防ぐうえでは効果的です。

このようなトラブルが起きないための予防策としては、「本人の主観だけで判断せず、客観的な事実確認をすること」を企業に伝えています。

5. 事例4:暮らしに関するトラブル

外国人労働者は就業中以外にも、様々な場面で日本文化との違いに直面します。

この章では食事・宗教など、暮らしに関するトラブルを紹介します。

5-1.イスラム教徒が社員食堂で豚由来の成分が入った食材を食べてしまった

このような事例があります。

インドネシア人特定技能外国人Aさんは、製造業に従事するイスラム教徒です。イスラム教では豚肉を食べることはタブーとされており、Aさんは普段から豚肉が入ったものを食べないように気を付けていました。しかし、日常的に利用している社員食堂のランチメニューについて、後日、豚由来のエキスが調味料として使われていた事実を知りました。意図せずイスラム法に反する行為をしてしまったことに、Aさんは深い精神的苦痛を覚え、上司に苦情を訴えました。

イスラム教に限らず、宗教によって禁止されている食べ物や調理方法があるため、食事はトラブルの原因になりやすいでしょう。イスラム教では豚肉や酒を飲んだり食べたりすることはできません。またヒンドゥー教では、牛肉を食べることは禁忌とされています。

豚肉や牛肉そのものだけでなく、原材料にその肉のエキスが含まれているもの(豚肉の場合ブイヨン、ゼラチンなど)も口にしてはいけません。

日本の調味料には豚由来・牛由来の成分が入っていることが多いので、調味料にも気を配らなければなりません。

5-2.トラブルの根本原因

このトラブルの原因は、外国人労働者も利用する社員食堂で、宗教によっては禁止されている食材の注意喚起がなかったことです。

日本人にとっては「食べてはいけない食材がある」ということはあまり馴染みがないかもしれませんが、外国人労働者にとっては非常にデリケートな問題です。

5-3. 解決策と予防策

「食事」への配慮として以下のような対策を行っている企業があります。

【事例1】

具体的な対応:社員食堂でハラール食を提供、多国籍レストランを開設

結果:効果的な人材育成に成功

【事例2】

具体的な対応:豚肉・牛肉の使用状況を英語とイラストで表示

結果:ムスリムの技能実習生に好評を得た

就業中の環境に留まらず食事への配慮もある企業は、外国人労働者から好評を得やすいため、効果的な人材募集につながるでしょう。

暮らしに関するトラブルは他にもこのような事例があります。

イスラム教徒は断食月(ラマダン)のときに日中の飲食ができない

…イスラム教では、1年のうち約1か月間、日の出から日没まで水も食事も摂らない断食月(ラマダン)があります。食事を取らないことで体力が低下するだけでなく、夜中に食事を取るので睡眠時間も短くなります。企業側は業務内容や時間を調整する必要があります。

職場でのヒジャブ着用禁止

…イスラム教徒の女性は、肌や髪を隠すために、ヒジャブやブルカという布で頭や首を覆います。ヒジャブの着用は個人的なアイデンティティでもあるため、着用を禁止することは信仰の自由や人権を侵害することになりかねません。衛生面や安全面に注意しながら、ヒジャブの色や形を調整しましょう。

宗教に関わるトラブルは、お互いの宗教への理解の不足から起こることが多いです。特にイスラム教やヒンドゥー教など日本人にとって接する機会が少ない宗教であればなおさらです。

それぞれの宗教への理解を深めるために、冊子を作成し日本人従業員に配布することも効果的です。

▼暮らしに関する他のトラブルの事例についてもこちらの記事で解説しています。ぜひお読みください。

6. もしもの時の相談先一覧

外国人労働者とトラブルになってしまい、自社だけでの解決が難しくなったときには、第三者に相談することをおすすめします。

6-1. 総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、各県の労働局や労働基準監督署内に設置されており、あらゆる分野の労働問題を対象に相談を受け付けています。例えば、解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどです。

労働者だけでなく、事業主からの相談も受け付けています。

各相談コーナーの窓口の開設時間、及び電話番号についてはこちらの厚生労働省のHPからご確認ください。

6-2. 労働条件相談ほっとライン

画像出典:労働条件相談ほっとライン

厚生労働省の委託事業で、労働基準関係法令に関する問題について、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例をふまえた相談対応や各関係機関の紹介などを行います。

相談は誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名での相談も可能です。

| 電話番号 | 0120-811-610 |

| 開設時間 | 月~金:17:00~22:00 土日祝日:9:00~21:00 |

7. まとめ

紹介した以下の点に気を付けましょう。

1. 採用面接時などの際は、在留カードに関する注意点を踏まえ、よく確認することで偽造や期限切れの在留カードを持った外国人の雇用を回避する。また、雇用契約を結ぶ際は、労働条件等の契約内容における外国人労働者の理解度に注意する

2. 雇用前後は、日本社会の慣例やビジネスマナー等ついて、それらが他国でも同じように認識されているとは限らないとの考えのもと、外国人労働者の言語・慣例・ビジネスマナー等に関する理解度、および社内全体の寛容な環境作りに注意する

3. 外国人従業員と日本人従業員間のコミュニケーションが取りやすい環境を作る。トラブルが起きたときには、本人の主観ではなく、客観的な事実を把握するように努める

食事のタブーや宗教関連の行事など、社内に認知を促し、できる限りの配慮をする

これら注意点に気を付けることで、起こりうるトラブルを最大限回避し、外国人労働者と良好な関係を築きましょう。

また外国人の採用を考えている方はぜひお気軽にお問い合わせください。

外国人採用時に知っておきたい!が詰まった

JapanJobSchoolオリジナルの知識ブック

-4-300x169.jpg)