【完全版】特定技能のビザ申請の流れ・必要書類・費用を徹底解説

執筆者:趙(外国人就労アドバイザー)

現在政府は積極的に特定技能外国人を受け入れており、現在急増していますが、受け入れの際のビザの手続きは複雑で一企業が行うには難しい一面があります。

そこで本記事では、スムーズにビザ申請が行えるよう特定技能1号ビザの認定・変更申請に必要な書類と申請の流れをご紹介します。

特定技能の基礎を図説付きで解説

初めて特定技能外国人の雇用を考えている方におすすめの一冊です

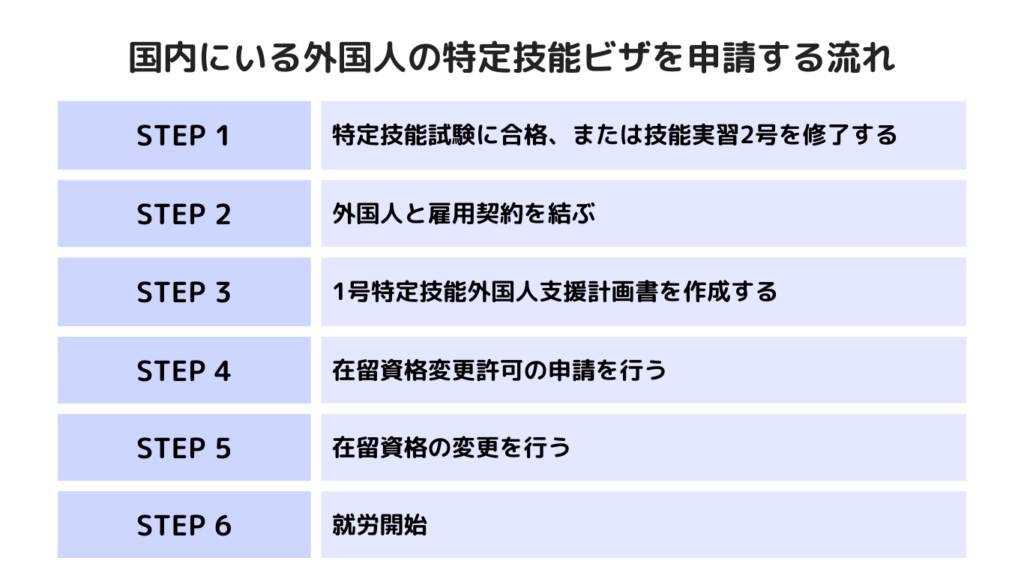

1. 特定技能ビザを申請する流れ(国内にいる外国人の場合)

特定技能外国人を雇用する際のビザ申請の流れは、雇用する外国人が国内在住か、海外在住かによって異なります。この章では、国内在住の外国人を雇用する場合のビザ認定申請(在留資格認定証明書交付申請)の流れを紹介します。

在留資格「特定技能」で採用する外国人は、2つの試験に合格しなければなりません。

- 日本語能力を測る試験(日本語能力試験等)

- 各分野の専門試験(特定技能試験)

特定技能では、日本語能力において日本語能力検定試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上に合格している必要があります。

▶試験のレベル別の日本語力はこちらの資料で解説しています

共に、日常的な場面でややゆっくり、さらに簡易な語彙を使ってなされる会話や文章を理解できるというレベルです。

特定技能試験は学科試験と実技試験に分かれており、マークテスト方式で行われます。試験時間は80分です。言語はすべて日本語ですが、漢字にはルビがついています。

合格基準は全得点の65%以上です。

特定技能で外国人を雇用するときは、給与・労働条件などにおいて、同ポジションで雇用している日本人と同等またはそれ以上の条件で雇用契約を結ぶ必要があります。

外国人であることを理由にして、報酬の決定・福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な扱いをすることは禁止されています。

雇用契約書で使用する言語は日本語だけでなく、契約を結ぶ特定技能外国人が理解できる言語(母語や英語)にする必要があります。

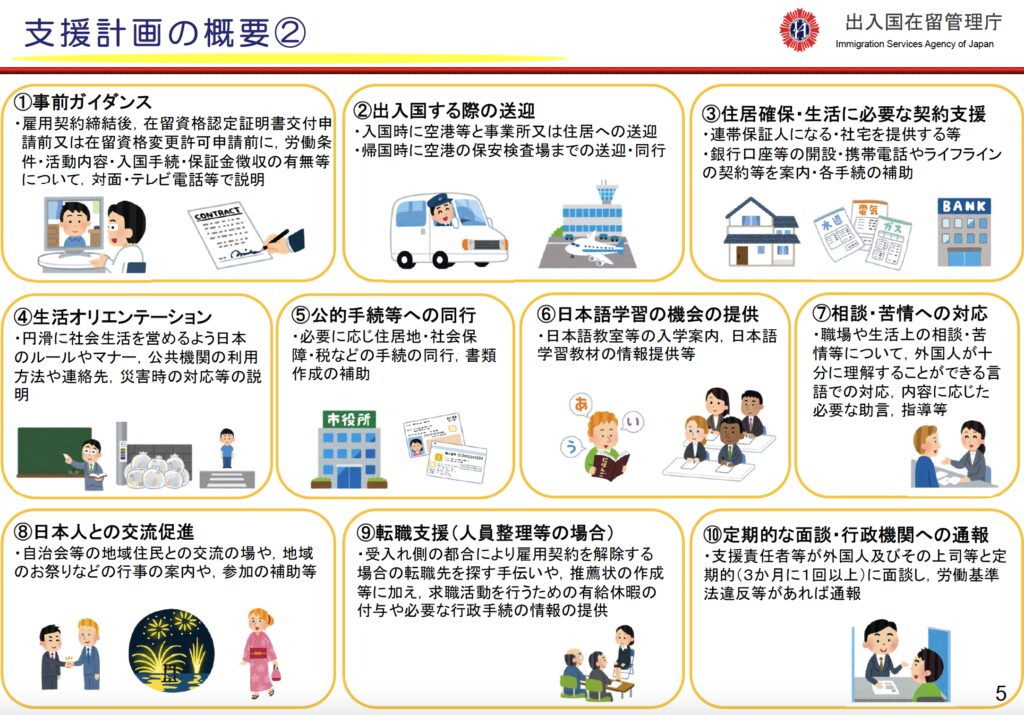

受入れ企業は、外国人が特定技能の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し,この計画に基づいて支援を行わなければなりません。

以下は受け入れ企業が行う義務のある支援です。

出典:出入国在留管理庁|外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組み

ビザ申請にはこの支援計画書の提出が求められるため、ビザ申請の前に上記10項目の支援計画を記した支援計画書を作成しなければなりません。

国内在住の外国人を雇用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。これは、すでに日本で在留資格を取得して生活している外国人が対象で、例えば「技能実習」から「特定技能1号」へ移行することが、これに当たります。

原則外国人本人による申請のみ受け付けていますが、地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合のみ、企業からの取次ぎが可能です。

申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口、またはオンラインで可能です。必要書類については、「3.必要書類」で一覧をご確認ください。

在留資格変更許可申請が許可されたら、外国人本人宛に通知のハガキが届きます。

外国人は届いたハガキとパスポートを持参して出入国在留管理局へ新しい在留カードを受け取りに行きます。その際には手数料6000円を収入印紙で納付し、同時に手数料納付書を書く必要があります。

オンライン申請の場合は在留カードを郵送で受け取ることができます。手数料は5500円です。

外国人が在留資格「特定技能」の在留カードを受け取ったら、業務を始めることができます。

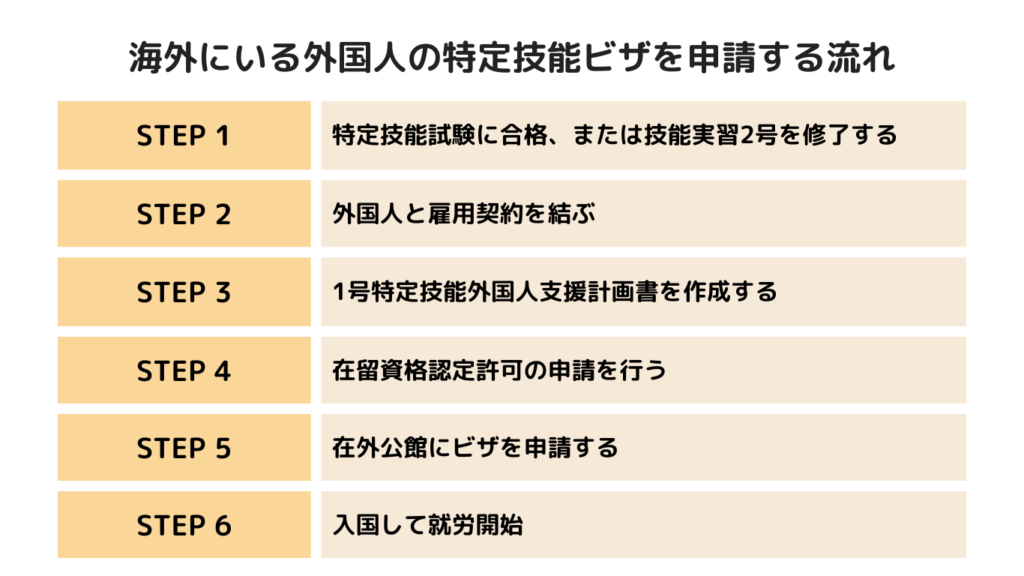

2. 特定技能ビザを申請する流れ(海外にいる外国人の場合)

この章では、海外在住の外国人を雇用する場合のビザ認定申請(在留資格認定証明書交付申請)の流れを紹介します。

国内在住の外国人同様、海外在住の外国人を在留資格「特定技能」で雇用するときは、以下の2つの試験に合格しなければなりません。

- 日本語能力を測る試験

- 各分野の専門試験(特定技能試験)

試験の内容については「1-1. 特定技能試験に合格、または技能実習2号を修了する」をお読みください。

海外在住の外国人の場合、特定技能試験を受けられる会場が限られるので、雇用する外国人が特定技能試験を母国で受験可能かを、採用面接の際に確認をする必要があります。

また、技能実習2号を良好に修了した外国人がその分野での特定技能の取得を目指す場合、日本語試験と技能試験が免除されるので、日本渡航歴がある人には技能実習を修了しているか聞いてみるといいでしょう。

こちらの内容は、「1-2.外国人と雇用契約を結ぶ(国内)」と同様です。

海外在住の外国人と雇用契約を結ぶときは、現在は主にWeb会議システム(Zoom, Teams等)を使用することが多いかと思います。

特に契約内容については、外国人側が十分に理解できるように丁寧な翻訳が求められ、雇用契約書で使用する言語は日本語だけでなく、契約を結ぶ特定技能外国人が理解できる言語(母語や英語)にする必要があります。

こちらの内容は、「1 STEP3.特定技能外国人支援計画書を作成する(国内)」と同様です。

海外在住の外国人を雇用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。

こちらも国内在住の外国人の申請をするときと同様、地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合のみ、企業からの取次ぎが可能です。

申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口、またはオンラインで可能です。窓口の場合は受付時間に注意が必要です。

必要書類については、「3.必要書類」で一覧をご確認ください。

在留資格認定証明書が日本で中長期間在留するのに必要なものであるのに対し、査証(ビザ)は外国人が日本に入国する際に必要なものです。特定技能外国人が日本に入国する際にも、在留資格認定証明書だけではなく、査証(ビザ)が必要となります。

査証は各国の日本国大使館または総領事館等で発給されます。

在留資格認定証明書を企業が受領できたら、それを海外にいる外国人に送付し、外国人本人が在外公館で査証(ビザ)申請をします。

入国後、就労開始までの流れは「1-6.就労開始」と同様です。

3.必要書類

認定・変更を問わず必要な書類は3種類に分けられます。

- 申請人(外国人)に関する書類

- 所属機関(企業)に関する書類

- 分野に関する書類

その中で申請人、所属機関に関する書類は産業分野を問わず一律です。分野に関する書類は分野によって異なります。

3-1.国内にいる外国人を雇用する場合

外国人が用意する書類

| 1. 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用) |

| 2. 在留資格認定証明書交付申請書 |

| 3. 特定技能外国人の報酬に関する説明書 |

| 4. 特定技能雇用契約書の写し |

| 5-a. 雇用条件書の写し |

| 5⁻b. 賃金の支払 |

| 6. 雇用の経緯に係る説明書 |

| 7. 徴収費用の説明書 |

| 8⁻a. 健康診断個人票 |

| 8⁻b. 受診者の申告書 |

| 9-a. 1号特定技能外国人支援計画書 |

| 9-b. 申請人の個人住民税の納税証明書(すべての納期が経過している直近1年度分) |

| 9-c. 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し(9⁻aに対応する年度のもの) |

| 10-a. 申請人の国民健康保険被保険者証の写し |

| 10-b. 申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 |

| 11. 申請人の国民年金保険料領収証書の写しまたは申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録紹介回答票を含む) |

| 12. 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 |

| 13. 公的義務履行に関する誓約書 |

| 14. 1号特定技能外国人支援計画書 |

| 15. 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 |

| 16. 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 |

10~12、15、16は一定の場合のみ、提出が必要です。

9~13以外の書類のほとんどについて、入管は参考様式などを提供してくれます。9~13の書類は、市町村役所及び年金機構から取得できます。

企業が用意する書類

| 1. 特定技能所属機関概要書 |

| 2. 登録事項証明書 |

| 3. 業務執行に関与する役員の住民票の写し |

| 4. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 |

| 5. 労働保険料等納付証明書(未納なしの証明) |

| 6. 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書の写し(申請月の前々月までの24か月分) |

| 7. 税務署発行の納税証明書(その3) |

| 8. 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分) |

受入れ機関が法人である場合、必要な書類は以上の通りです。その中の4は一定の場合のみ、提出すべき書類です。

1、4について、入管は「参考様式」・「記載例」を提供してくれます。

また、5以下の書類は複雑のようですが、厚生労働省は申請書を用意してくれます。申請書に企業の社名や労働保険番号を記入し、企業所在地の都道府県の労働局の担当者(総務部労働保険適用徴収主務課室)に発送すれば、おおよそ1週間後、書類が労働局により企業に送付されます。

6~8はそれぞれ企業を管轄する年金機構、税務署、市町村役所により発行されます。窓口で申請書を提出すれば、直ちに書類をとれます。なお、担当の職員に「特定技能外国人受入れのために本書類が必要です」と伝えれば、職員は正しい書類の取得をサポートしてくれます。

参考:特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書

個人事業主の場合

受入れ機関が法人登録を行っていない個人事業主である場合、受入れ機関が法人である場合に追加して何点か書類を提出しなければなりません。

| 1. 特定技能所属機関概要書 |

| 2. 個人事業主の住民票の写し |

| 3. 労働保険料等納付証明書(未納なしの証明) |

| 4. 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書の写し(申請月の前々月までの24か月分) (健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合) |

| 4-a. 個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し(健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合) |

| 4-b. 個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書(直近1年分) |

| 4-c. 個人事業主の国民年金保険料領収証書の写しまたは被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票含む。)(申請月の前々月までの24か月分) |

| 5. 個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3) |

| 6. 個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分) |

1~4の書類は、企業が法人である場合の書類と同じです。

ほかの書類について、個人事業主の国民健康保険・国民年金の書類、市町村発行の納税証明書は、市町村役所からとれます。税務署発行の納税証明書は、居住地を管轄する税務署により発行されます。

3-2.海外にいる外国人を雇用する場合

外国人が用意する書類

| 1. 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用) |

| 2. 在留資格認定証明書交付申請書 |

| 3. 特定技能雇用契約書の写し |

| 5-a. 雇用条件書の写し |

| 5⁻b. 賃金の支払 |

| 6. 雇用の経緯に係る説明書 |

| 7. 徴収費用の説明書 |

| 8⁻a. 健康診断個人票 |

| 8⁻b. 受診者の申告書 |

| 9-a. 1号特定技能外国人支援計画書 |

| 10. 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 |

| 11. 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 |

一見書類が多く見えますが、ほとんどの書類について入管は「参考様式」及び「記載例」を提供してくれます。記載例に倣い、参考様式に具体的な情報を入力するだけで、書類を作成できます。

また、4、5-aの雇用契約書・条件書の写しの作成には、書類の原本の作成に当たり、企業・特定技能外国人の両方の押印・署名が必要であるため時間がかかります。

企業、または個人事業主が用意する書類

必要書類は国内在住の外国人を雇用する場合と同じです。「3-1-2.企業が用意する書類」または「3-1-3.個人事業主の場合」をご覧ください。

3-3.分野に関する書類(国内外共通)

分野に関する書類は、16分野それぞれ異なります。たとえば、外国人従事の分野が介護分野であれば、「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書」が必要です。

しかし、共通の書類もあります。外国人の特定技能測定試験の合格証、日本語能力の証明書、企業の特定技能外国人の受入れに関する誓約書などがあげられます。

また、分野に関する書類の相当の部分も、入管は「参考様式」・「記載例」を提供してくれます。 分野に関する書類は「出入国在留管理庁」のこちらのサイトから確認できます。

4.費用

特定技能では、ます特定技能外国人を採用するまでにかかるイニシャルコスト(初期費用)がかかります。イニシャルコストの費目と、相場費用をまとめると下表のようになります。

特定技能外国人が働き始めてからもイニシャルコストに加えて、ランニングコスト(維持費用)も必要となります。例えば、「登録支援機関に支払う支援委託費用」や「在留資格の更新申請代行費用」などです。

費用に関する注意点として、支援に関わる費用を外国人本人に負担させてはならない点が挙げられます。

一方で、「渡航費用」、「住居に関わる費用」、「健康診断に関わる費用」などは、外国人本人負担が可能です。しかし、これは企業が負担しても外国人本人が負担してもよいということであって、必ずしも外国人本人が負担しなければならないわけではない、という点にご留意ください。

特定技能外国人1人あたりの費用が一覧表でわかる

本記事で解説している初期費用のほかにも維持費用がかかります

この記事では特定技能外国人一人あたりのすべての費用を解説しています

[出典:法務省「特定技能外国人受入れに関する運用要領(68ページ)」]

5.必要な期間

特定ビザの申請には、3か月から6か月程度かかるケースが多いです。特に在留資格認定証明書や在留資格変更許可申請は時間を要する可能性があります。

外国人の受け入れを考えている企業や経営者は時間に余裕をもってスケジュールを検討するようにしましょう。

6.オンラインでも申請可能

ビザ申請(在留資格変更許可申請・在留資格認定証明書交付申請)はオンラインでも可能です。必要書類を、Webを通じて提出することができ、窓口まで行く手間がなくなります。

オンラインでビザ申請を行う場合、必要な書類は従来より少し少なくなります。

6-1.オンライン申請の利用を開始するには

オンライン申請の場合、「在留申請オンラインシステム」を通じてビザ書類を提出することになりますが、システムの利用は事前手続きが必要です。

手続きの流れとして、

- システム利用申込書類を用意し、郵送または窓口で企業の所在地の最寄りの地方出入国在留管理局に提出します。

- 入国管理局の担当者が書類を審査します。

- 申請が承認される場合、申請者のメールアドレスに承認メールが送信されます。メールの内容に従いパスポートを設定した後、申請者はシステムを利用できます。

という3つのステップがあります。

申込書類は、申請者の身分によって異なります。書類の詳細について、出入国在留管理庁の関連WEBページにてご確認ください。また、システムの利用の承認には2か月以上かかることがあります。オンラインで申請書類を提出したい場合、できるだけ早く準備する必要があります。

6-2.オンライン申請の場合の必要書類

オンライン申請の場合の必要な書類は、以下の3種類に大きく分けられます。

- システムで入力する情報

- 申請人の顔写真(50KB以下)

- 添付資料(10MB以下)

システムで入力する情報

システムで入力する情報は、「在留資格認定証明書交付申請書」、「在留資格変更許可申請書」とほぼ同じ内容です。言い換えれば、オンライン申請の場合、申請書が不要となり、その提出内容を直接申請ページに入力します。

申請人の顔写真

申請人の顔写真について、無背景で鮮明なものが求められます。また、縦:横=4:3でなければなりません。証明写真に準じて顔写真を準備すれば問題ありません。

添付資料

添付資料は、申請書を除き、認定・変更申請に必要な書類です。これらの書類は、オンライン申請の場合でも必要です。これらの書類を全部スキャンした上、一つのファイルにまとめて提出しましょう。ファイルはサイズが10MBを超える場合、提出の前に、それを10MB以下に圧縮する必要があります。

7.書類作成のコツ

本記事の最後に、認定・変更申請書類の作成のコツを簡単にお伝えします。

7-1.様式・記載例を活用する

認定・変更申請に必要な書類は多くて複雑のようですが、すべての書類について出入国在留管理庁が「参考様式」及び「記載例」を提供してくれます。様式・記載例は出入国在留管理庁ホームページから閲覧・ダウンロードできます。様式・記載例を活用すれば、初心者でもスムーズに書類を作成できます。

参考:出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)

7-2.外国語版の様式を使わなければならない書類に注意する

必要な書類の中、特定技能雇用契約書などの一部の書類は、日本語・申請人母国語併記の様式で作成されなければなりません。これは特定技能外国人本人にも完全に理解できる書類でなければならないためです。

外国語版の様式も出入国在留管理庁ホームページで用意されていますので、それを使って、これらの書類を作りましょう。また、必ず申請人の母国語版の様式をお使いください。

7-3.写真、添付資料のサイズに注意する

オンライン申請に必要な申請人の顔写真、添付資料のサイズに制限があります。顔写真は50KB以下、添付資料は10MB以下のものでなければなりません。写真などを提出する前に、そのサイズを確認し、サイズが大きいものを圧縮する必要があります。

ただし、圧縮しすぎてデータがあまり不鮮明になれば、入管に指摘され審査が遅くなる恐れがあります。圧縮後、データの状況を確認したほうがよいでしょう。

7-4.すべての書類が揃っていなくても、ビザ書類を入管に提出できる

認定・変更申請に必要な書類が多い反面、一部の書類ができていなくても、ほかの書類を先に入管に提出できます。

「一部の書類がまだできないが申請人のビザ期限があと一週間」

「ほとんどの書類が揃っているものの健康診断の結果だけさらに2か月がかかる」

このような場合、揃っている書類をまず入管に提出することをお勧めします。

但し、不完全な書類を入管に提出しようとする場合、以下の3点にご注意ください。

- 窓口提出の場合、申請人またはその代理人サイン済の「在留資格認定証明書交付申請書」あるいは「在留資格変更許可申請書」が絶対必要です。

サイン済の申請書がなければ、入管はビザ申請書類を受理してくれません。 - 書類不備について、説明が必要です。

暫く書類を提出できない理由や、書類を提出できる時期の見込みについて、説明書を作成し、ビザ申請書類に入れておきましょう。 - 書類の追加提出を忘れてはいけません。

未提出の書類が依然として必要な書類です。したがって、未書類を入手すれば、速やかにそれを入管に追加提出しなければなりません。書類の追加提出を放置すれば、ビザの許可が遅くなり、最悪の場合、申請が不許可になってしまいます。

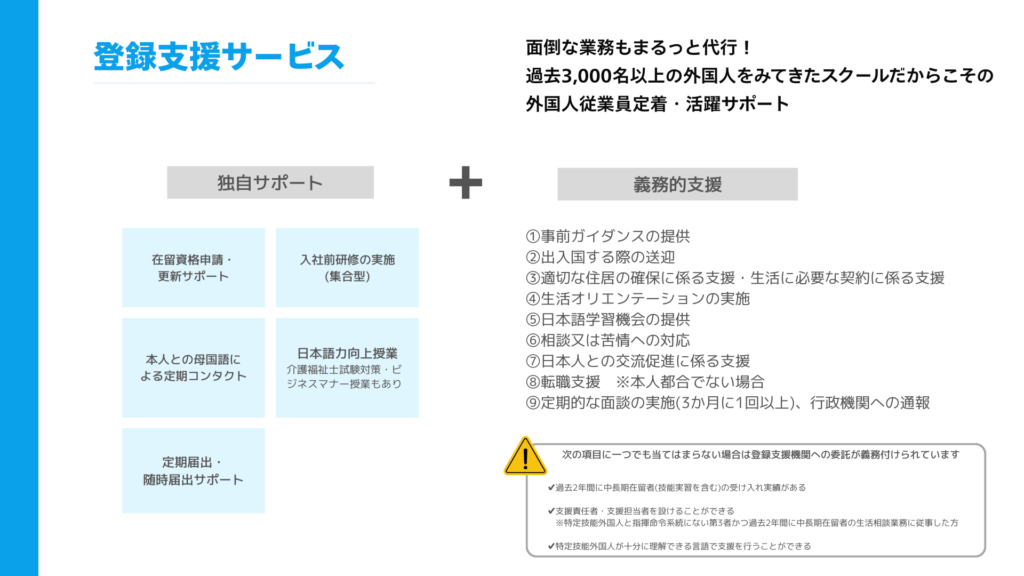

5. JapanJobSchoolならビザ申請などの業務を一括でサポートします

JapanJobSchoolは特定技能外国人のご紹介&登録支援機関としてビザ申請を含むサポートを一括で行っています。

またJapanJobSchoolでは、外国人スタッフも多数在籍しており、ミャンマー、ベトナム、ネパール、インドネシア、スリランカ国籍の外国人の母国語対応が可能です。

ぜひお気軽にご相談ください。