特定技能外国人「住居支援」とは?コスト削減と人材定着のコツ

「特定技能外国人を雇うには、社宅を用意しなければならない」といった誤解から、採用をためらう企業も少なくありません。実際には、企業による住居支援の方法はさまざまです。社宅の提供だけではなく、物件探しのサポートや契約時の同行、保証人の提供、さらには登録支援機関への委託など、複数の選択肢があります。

この記事では、住居支援の具体的な方法と、コストを抑えながら定着率を高めるコツを解説します。外国人採用のハードルを下げ、安心して受入れを進めるためのヒントをお届けします。

▶「外国人雇用って何にいくらかかるの?」特定技能コスト一覧表のダウンロードはこちらから

1.「住居の手配義務はある?」技能実習と特定技能の違い

技能実習制度では、受入れ企業が宿泊施設を「確保する義務」があります。一方、特定技能制度では、住居そのものの提供義務はありませんが、「住居確保の支援」が義務付けられています。この違いは混同されがちですが、実務上の対応は大きく異なります。

以下の表で整理してみましょう。

| 制度名 | 住居に関する企業の義務 | 備考 |

| 技能実習 | 宿泊施設の確保が義務 | 寮や社宅の提供が一般的 |

| 特定技能1号 | 住居確保の「支援」が義務 | 本人契約のサポートも含まれる |

企業がどこまで対応すべきかを誤解すると、制度違反につながる可能性もあるため、正確な理解が求められます。

2.「外国人による家探しは大変」支援の背景

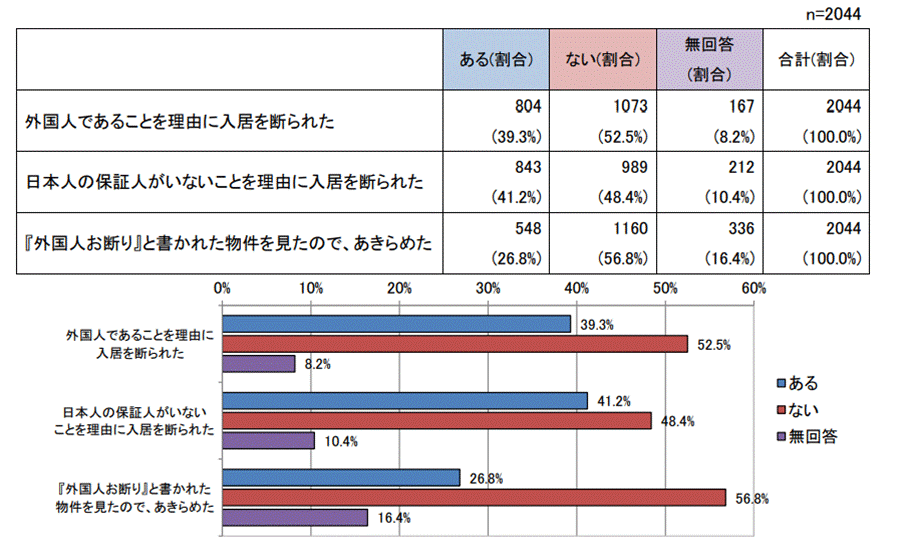

法務省の調査によると、入居を断られた外国人の事例が報告されています。

主な理由は以下の3つです。

- 外国人であることを理由に入居を断られた:39.3%

- 日本人の保証人がいないことを理由に入居を断られた:41.2%

- 「外国人お断り」と書かれた物件を見たので、あきらめた:26.8%

※過去5年間に日本で住む家を探した経験がある人2,044人(回答者の48.1%)のうち

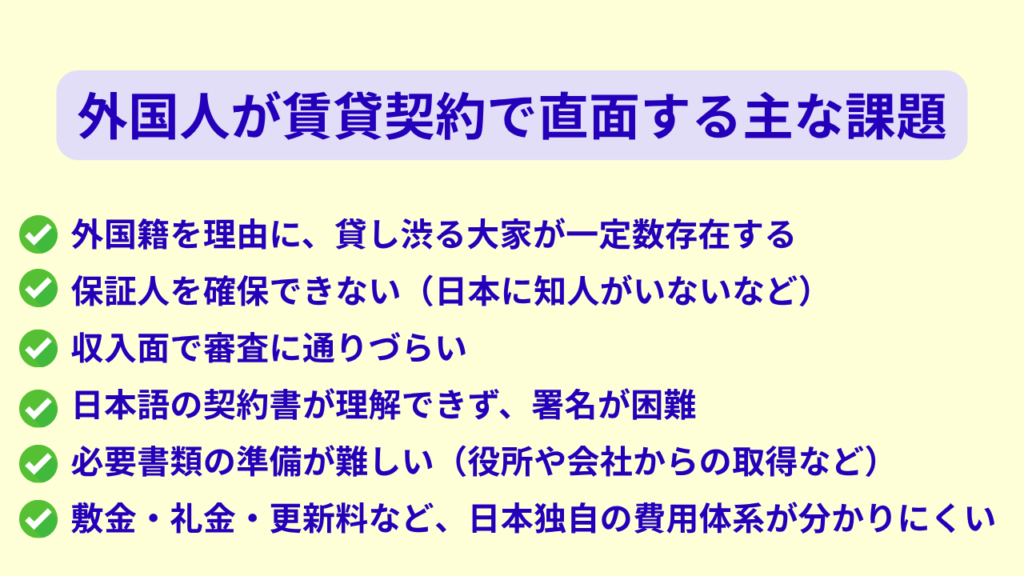

外国人が日本で賃貸物件を契約するとき、「入居を断られる」以外にも、さまざまな障壁に直面します。主に言語・保証人・費用面などの理由から、入居できないケースが多く見られます。

来日直後の外国人は、日本の賃貸契約の仕組みや慣習に不慣れです。契約内容の理解や書類の準備に苦労する傾向があります。

求人票に「住居支援あり」と明記することで、応募者の安心感につながります。特に外国人労働者は同条件の求人であれば、住居付きの企業を好む傾向が強く、支援の有無が応募意欲に直結します。

住居の確保を本人任せにせず、企業が積極的にフォローして、人材確保・人材定着を目指しましょう。

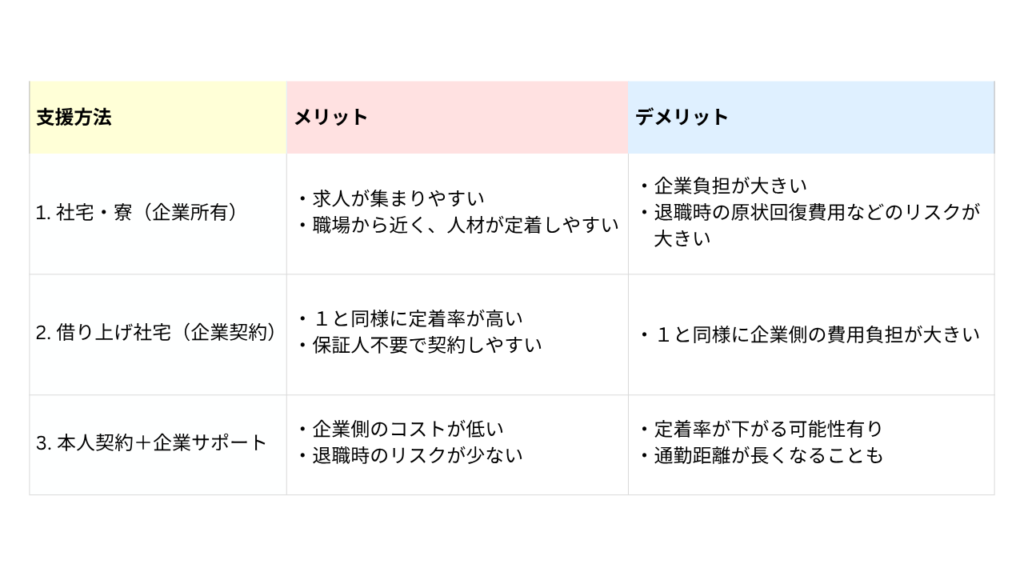

3. 外国人の住宅支援をする方法3つ

企業が住居支援をすることは、長期雇用につながる重要な施策です。ここでは、主な3つの支援方法と企業にとってのメリット・デメリットを紹介します。

3-1. 所有の社宅・寮を提供する

企業が自社で所有する社宅や寮を提供する方法です。初期費用や契約手続きが不要なため、外国人にとって安心感があります。ただし、居室の広さや家賃設定には法令上の基準があるため、利益を得ない形での提供が求められます。

3-2. 企業が物件を借り上げて提供する(借り上げ社宅)

企業が民間物件を借り上げ、社宅として提供する方法です。地域や物件の選択肢が広がるため、柔軟な対応が可能です。契約者は企業となるため、保証人不要でスムーズな入居が実現できます。

3-3. 外国人本人が契約するのをサポートする

シェアハウス・賃貸

シェアハウスは初期費用が抑えられ、家具付きの物件も多いため、外国人に人気です。企業は物件情報の提供や契約時の通訳支援により、スムーズな入居サポートができます。

賃貸物件を探すとき、「外国人対応の賃貸サイト」「外国人向けの賃貸情報をまとめたポータルサイト」を使うのがおすすめです。家具・家電付き、保証人不要、英語・中国語対応など、企業側の支援負担が少なくて済む物件をチェックしてみてください。また検索する際に、「保証人不要」「外国人歓迎」で絞り込むと見つけやすくなります。

<賃貸契約について>

一般的な賃貸契約では、保証人や日本語での契約書理解が障壁になります。連帯保証人になる、契約書の説明をするなどの企業による支援が必要です。

登録支援機関への委託

住居探しや契約支援を、登録支援機関に委託する方法です。専門知識を持つ機関が対応するため、業務負担が分散できます。

▶詳しくは、「登録支援機関」への委託という選択肢」の見出しで解説します。

4. 特定技能1号外国人に住居を用意する場合の条件3つ

特定技能1号外国人に住居を提供する場合、条件を3つ満たしている必要があります。制度上の基準を満たすことは、外国人が安心して生活できる環境を整えるうえでも重要です。住居を提供する企業は、以下の条件をチェックしましょう。

4-1. 部屋の広さ

特定技能1号外国人が住む居室は、一人あたり7.5平方メートル以上の広さを基準に確保します。ただし、居室にロフトは含まれません。ルームシェアやシェアハウスに住むことも可能ですが、一人あたりの面積は、7.5平方メートル以上で考えます。

【居住例:30平方メートルの部屋のケース】

・4人で住む:一人あたり7.5平方メートル→適切

・5人で住む:一人あたり6平方メートル→不適切

ただし、以下の場合は例外として認められています。

・日本に住んでいる技能実習生が帰国せずに引き続き特定技能1号外国人として働く

・現在外国に住んでいるが、自社で就労していた元技能実習生が同社において特定技能1号外国人として働く(特定技能に変更する予定で帰国し、部屋はそのままにしている方の場合)

・寝室の広さは4.5平方メートル以上を満たしている

4-2. 徴収する居住費

外国人から徴収する居住費には、条件があります。出入国管理庁のページでは、以下のような記載がありました。

<費用負担の合意に関するもの>

定期的に負担する費用のうち徴収する居住費が高額である場合には、特定技能外国人が生活する上で支障を来すことも考えられるため、徴収する金額は、実費に相当する等適正な額でなければなりません。その費用額が高額である場合には、実費に相当する等適正な額であることについて疑義が生じることから、場合によっては追加的な立証をしていただくこととなります。

上記を踏まえると「企業が物件を借り上げて住居として提供する場合」は、近隣の相場と比較して妥当な賃料を設定しなければなりません。また外国人に「受入れ企業の寮や社宅を提供する」場合は、建設費用や建物の耐用年数、入居する外国人の人数を考慮します。

特定技能外国人は、日本で長期的に働ける在留資格です。快適な住環境を整えることで、生活の満足度が高まり、安心して働けるようになります。企業による支援が「ここまでしてくれるんだ」という信頼につながり、愛社精神の醸成や業務パフォーマンスの向上にもつながるでしょう。

4-3. 敷金・礼金の支払い

住居の提供方法によって、敷金・礼金などの費用負担が異なります。以下に、二つの方法とその費用負担の違いを簡単に説明します。

【賃貸契約を特定技能外国人がするケース】

・敷金・礼金は外国人が自分で支払う

・受入れ企業は、この費用を負担する義務はない

※ただし、受入れ企業は、特定技能外国人の希望や給与などを考慮して、適切な住居を見つけることができるようにサポートすることが必要です。そのため、受入れ企業が敷金・礼金を全部または一部支払うこともできますが、これは任意の判断です。

【賃貸契約を企業がするケース】

・敷金・礼金などの初期費用はすべて受入れ企業が負担する

・特定技能外国人にこの費用を請求することはできない

・また、毎月の家賃から初期費用を回収することもできない

以上のように、住居の提供方法によって敷金・礼金などの費用負担が異なります。受入れ企業は、この違いを理解して、特定技能外国人に対して適切な住居を提供することが求められます。

5.「登録支援機関」への委託という選択肢

住居支援を含む生活支援業務は、企業が直接サポートすることも可能です。しかし専門性や人的リソースの観点から、登録支援機関への委託が現実的な選択肢となります。ここでは、登録支援機関の役割と委託のメリットを解説します。

5-1. 登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人が日本で安定的に生活・就労できるよう、企業に代わって支援業務をする専門機関です。住居確保、生活オリエンテーション、契約支援など、制度で定められた10項目の義務的支援を担います。

関連記事はこちら:

▶【現場社員が教える】登録支援機関とは?役割や選び方、特定技能外国人の支援内容について解説

▶特定技能外国人の自社支援と委託のメリット・デメリット!登録支援機関なしで採用する流れと必要書類

▶登録支援機関の選び方|失敗しないために抑えるべき5つのポイント

5-2. 登録支援機関に委託するメリット

登録支援機関に住居支援を含む業務を委託することで、企業は多くの面でメリットを得られます。

住居探しや契約手続きの工数を削減できる

物件の選定、契約書の確認、保証人の手配など、住居確保には多くの手間がかかります。登録支援機関に委託することで、これらの業務を専門スタッフが代行してくれるため、企業の担当者は本業に集中できます。

法令違反のリスクを防ぎ、コンプライアンスを強化できる

特定技能制度では、住居支援を含む「義務的支援」が定められています。登録支援機関は制度に精通しており、支援計画に基づいた適切な対応をするため、企業が知らずに制度違反となるリスクを回避できます。結果として、コンプライアンス体制の強化にもつながります。

多言語でのサポートにより、入居後のトラブルを予防できる

言語の壁による誤解や契約内容の不理解は、入居後のトラブルの原因になりがちです。登録支援機関では、英語・中国語・ベトナム語など多言語での対応が可能なため、外国人本人が安心して住居を利用でき、企業側も安定した定着を期待できます。

\業界屈指の定着率!JapanJobSchoolの支援の秘密/

▶「定着率アップの秘訣」ダウンロードはこちらから

6.【注意】忘れてはならない自治体への届出

住宅確保後に必要な手続きとして、住所の届け出が欠かせません。住居が決まり次第、90日以内に市区町村役場で住民票を登録しましょう。

未登録のまま期限を過ぎると、在留資格の取消しや雇用の継続に支障が出る恐れも。法律で義務付けられているため、届け出の遅れは生活や仕事に大きな影響を及ぼします。

引越し後は、忘れずに早めの手続きを心がけましょう。

7.【担当者直伝!】住居トラブルを防ぐコツ3つ

特定技能外国人の定着には、住居支援が欠かせません。実際の現場では、住居に関するトラブルが早期退職や転職につながるケースも耳にします。ここでは、社内インタビューをもとに、住居支援で押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

7-1. ハード面での配慮「費用と立地がカギ」

外国人が住居選びで最も重視するのは「費用」です。初期費用が高い物件は敬遠されがちなので、できるだけ負担を少なくすることが重要です。

通勤時間も長期雇用に直結します。職場から30分以内の立地であれば、通勤ストレスが少なく、退職リスクも下がります。

7-2. 準備「契約前のルール共有」

社宅や寮を提供する場合は、入居前に誓約書を交わしておくことで、退去時のトラブル(原状回復費用など)を防げます。

また、入居ルールは日本人と同様に、母国語で丁寧に説明することが大切です。ゴミ出しや共有スペースの使い方など、生活習慣の違いによる摩擦を未然に防げます。

CSマネージャー|大路

CSマネージャー|大路住居のことだけではありませんが、トラブルで1番多いのは「言った・言ってない」問題です。誓約書など見返せるもので記録しておくことは何かあったときの対立を防ぐのに、非常に有効です。

7-3. 入居後の継続的なコミュニケーション

住居支援は入居時だけで終わりではありません。特にゴミ出しや近隣との関係など、日本独自のルールは母国語での説明が効果的です。生活のなかで起こる細かな問題に対して、企業側が継続的にフォローすることで、信頼関係ができます。注意事項や改善点も、翻訳を交えて伝えることで、誤解や不満の発生を防げます。

「外国人採用に必要なことって?」「何から始めたらいいか分からない、、、」

▶初めての外国人採用向け!「外国人採用マニュアル」をダウンロード

8. 適切な住居支援で「選ばれる企業」へ

外国人を採用する際、住居支援は企業選びの大きな決め手になります。言語の壁や国籍を理由に、賃貸契約がスムーズに進まないケースも多いため、企業によるサポートが欠かせません。

住居支援を含む受入れ業務の負担を軽減したい企業担当者の方には、登録支援機関「Japan Job School(JJS)」の活用もひとつの選択肢です。JJSでは、外国人対応に慣れた不動産仲介業者と連携し、物件探しから契約支援までをスムーズにサポート。

住居支援だけでなく、日本語教育や生活研修など、特定技能雇用に必要な業務を一括で対応可能です。オンラインでの無料相談も実施しているので、まずはお気軽にお問い合わせください。

-4-300x169.jpg)