特定技能の新ルール│協力確認書の提出と地域への対応ポイント

特定技能制度の見直しにより、企業は地方公共団体と連携する必要があります。外国人労働者が地域社会に適応できるように、支援が必要です。

企業は協力確認書を提出し、地域との共生に協力する意思を示さなければなりません。しかし、提出時期や対応方法について疑問を持つ企業が多いでしょう。

この記事では、協力確認書の目的や提出方法、在留申請時の注意点を整理しました。特定技能外国人を受け入れる企業が円滑に手続きを進め、適切に支援するポイントをまとめています。

ぜひ最後までご覧ください。

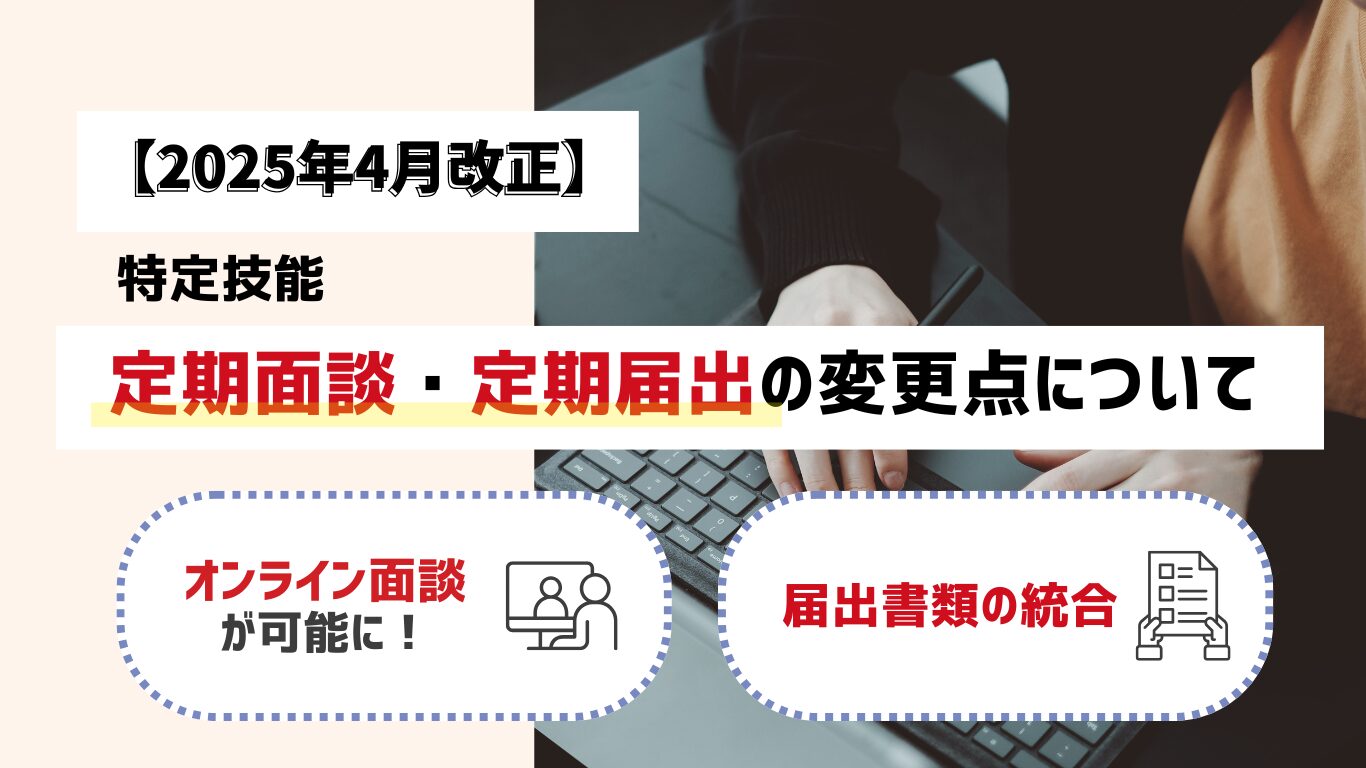

特定技能制度の見直しによりオンライン面談が可能になりました↓

\ 外国人採用ならJapanJobSchool! /

人材紹介・登録支援業務・自社支援サポート等幅広く対応しております

3分でわかるJapanJobSchool

1.特定技能制度の運用要領改正│共生施策

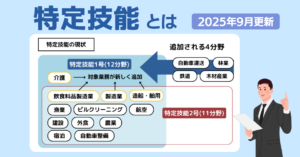

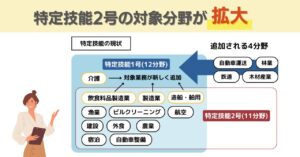

令和6年3月29日の閣議決定により、「特定技能」の対象分野が12分野から16分野に拡大されました。また今後5年間で日本が受け入れる予定の1号特定技能外国人の人数は、約34万5千人から82万人に変更しています。

政府は、外国人労働者の増加に対応するため、特定技能の在留資格に関するルールを見直しました。そのなかで「外国人が地域の人々とともに生活できる環境づくり」と「企業の協力の重要性」を方針として明記しています。特定技能外国人を受け入れる企業は、自治体からの協力要請に応じるとともに、共生施策を考慮した支援が求められます。

さらに、1号特定技能外国人支援計画の基準も変更されました。支援計画を作成する際には、自治体が実施する共生施策を考慮しながら計画を立てる必要があります。

※【参考】:特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

2.新しい施策「協力確認書」を提出する

特定技能制度が見直された結果、企業は「協力確認書」を提出する必要があります。

2-1.「協力確認書」とは

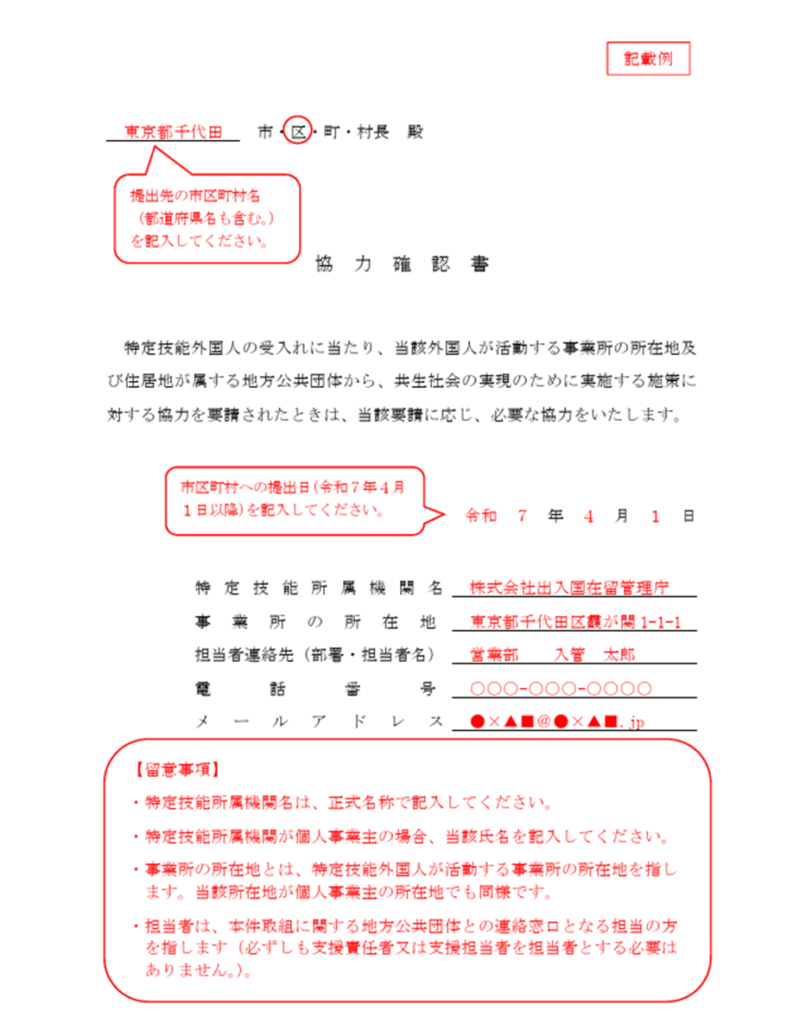

特定技能制度の運用において、「協力確認書の提出」を求める施策が導入されました。特定技能外国人を受け入れる企業は、地方公共団体の共生施策に協力する意思を示すのに「協力確認書」を提出しなければなりません。外国人労働者が地域社会に円滑に適応できるよう、企業と自治体が連携することを目的としています。

2-2.提出のタイミング

協力確認書は、特定技能外国人を初めて受け入れる際、または在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をする前に提出します。 すでに特定技能外国人を受け入れている企業も、制度施行後の初回申請時に提出が求められます。

| 初めて特定技能外国人を採用する | 当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請をする前 |

|---|---|

| すでに特定技能外国人を雇用している | 運用開始日(2025年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請をする前 |

2-3.提出先・提出方法

協力確認書は、「特定技能外国人を雇用している事業所の所在地」および「住居地が属する市区町村」の2箇所に提出します。なお事業所が複数の市区町村にある場合、協力確認書は各市区町村に提出しなければなりません。

事業所や居住地の住所が変わった場合には、再提出が必要です。提出方法は自治体によって異なりますが、多くの場合、オンライン申請や郵送での提出が可能です。

オンライン申請の方法はこちら↓

所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方|出入国在留管理庁

2-4.オンライン手続きの注意点

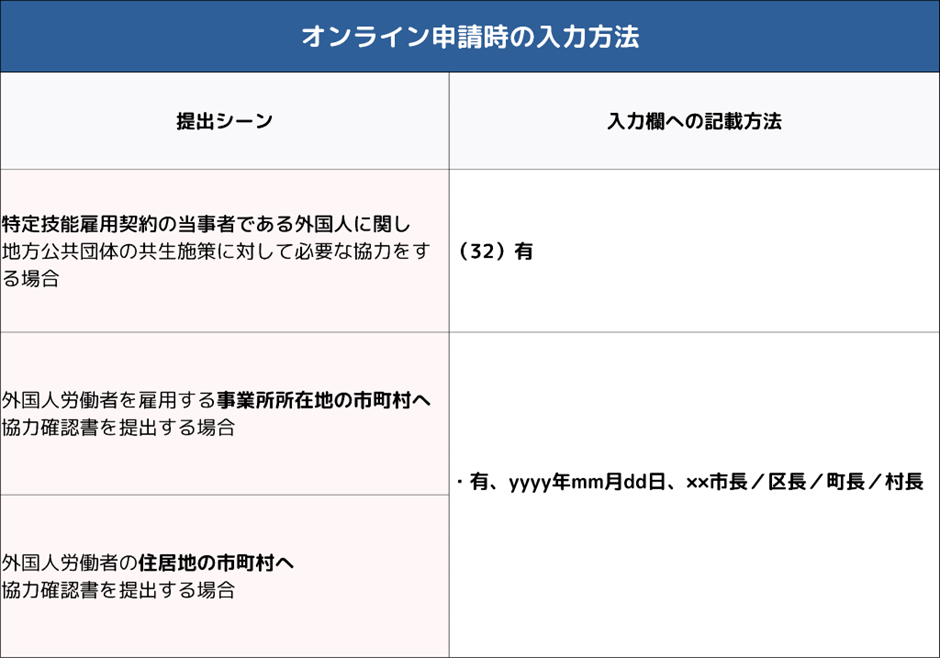

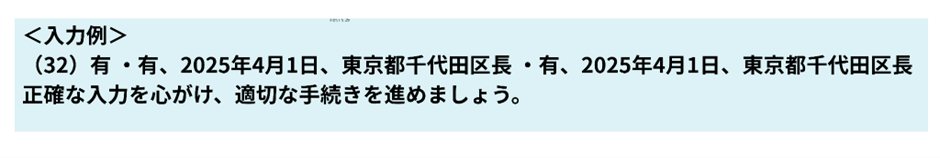

令和7年4月から、特定技能の在留申請手続きに新しい項目が追加されます。申請書(所属機関作成用)には、「特定技能外国人に関する地方公共団体の共生施策への協力の有無」を記載する欄(項目32)が設けられます。

この変更に伴い、オンライン申請システムの改修が検討されていますが、当面の間は以下の方法で入力してください。

※【参考】:特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A

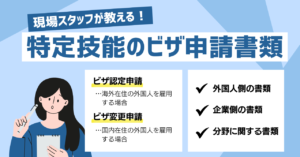

3.在留諸申請における申告

特定技能外国人の在留資格申請をするとき、企業は地方公共団体の共生施策に協力する旨を申告する必要があります。 この申告は、外国人労働者が地域社会に適応しやすくなるよう、自治体と企業が連携するための重要なステップです。

令和7年4月1日から、特定技能外国人の在留諸申請における申請書(特定技能所属機関等作成用)が変更になります。新しい申請書を用いて、申告漏れがないように準備しましょう。

4.1号特定技能外国人支援計画の作成・実施

企業は、特定技能外国人の生活支援計画を作成し、適切に実施する義務があります。 計画には、住居の確保、生活相談の提供、日本語学習の支援などが含まれます。 また、自治体が実施する共生施策を考慮し、支援計画を策定しましょう。

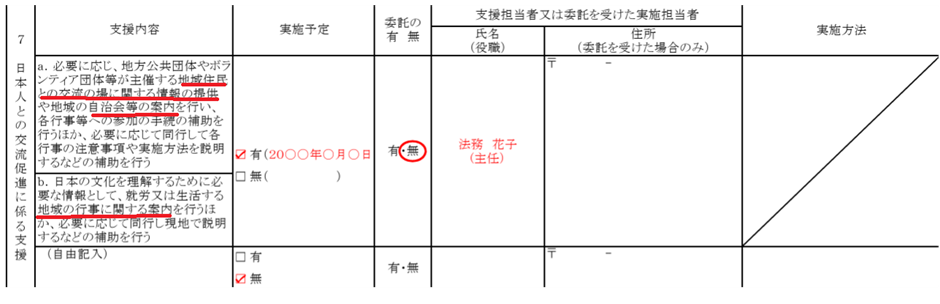

在留諸申請における申請書と同様に、「1号特定技能外国人支援計画書」の様式等が変更されます。令和7年4月1日以降の在留諸申請は、新たな様式にしたがって、各種申請書類を作成・提出してください。

※出典:1 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 書|法務省

共生施策の確認は、各市区町村のホームページを見るのが基本です。特定技能外国人の住所を有する自治体の共生施策を閲覧しましょう。

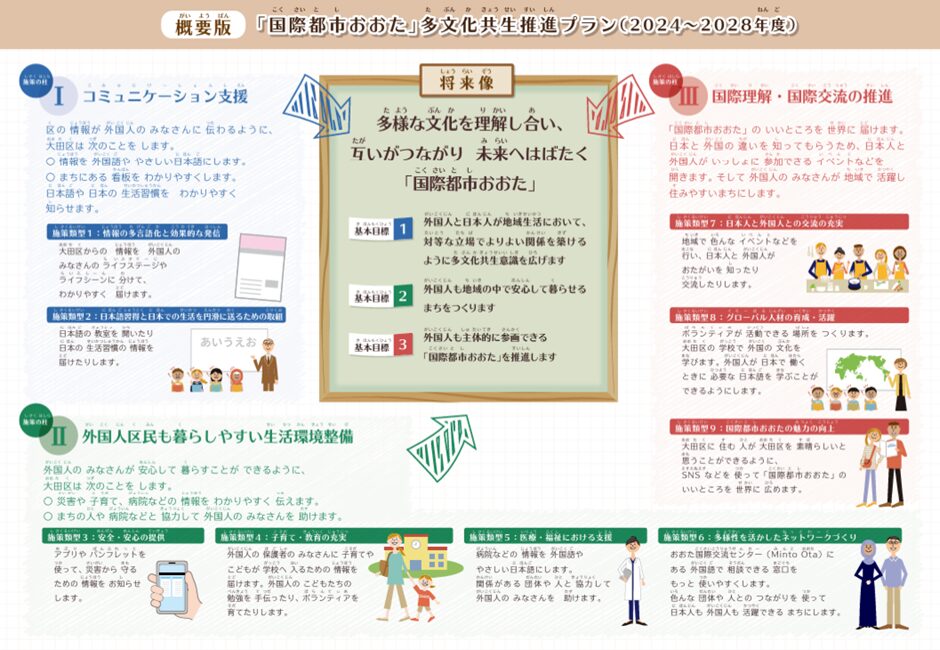

例えば、東京都大田区では、3つの共生施策に取り組んでいます。

下記の図解にもある、「コミュニケーション支援」「生活環境の整備」「国際理解・国際交流の推進」です。

5.地方公共団体からの協力要請への対応

5ー1.共生施策とは

共生施策とは、外国人労働者が地域社会に適応し、円滑に生活できるよう支援する取り組みです。 具体的には、以下のような施策が含まれます。

- 日本語教室の開講

- 交通ルール/ゴミ出しの方法

- 行政サービスの案内

- 防災訓練や地域イベントの開催

- 医療・公衆衛生に関する情報提供

企業は、自治体からの協力要請があった場合、「内容が妥当」であれば応じる必要があります。

5ー2.地域に協力しないと指導を受ける

地方公共団体からの協力要請に応じない場合、企業は指導・助言を受ける可能性があります。 また、特定技能外国人の在留資格申請に影響を及ぼす場合もあるため、適切に対応することが重要です。

ただし法的根拠のない協力要請や、企業に過度な負担を強いる要請はできません。 例えば、特定技能外国人に対する地域イベントへの強制参加や、自治体への拠出金の要求などは認められていません。地域への協力は必要ですが、対応範囲は適切に判断しましょう。

6.まとめ

特定技能制度における企業の役割は、単なる外国人労働者の雇用だけでなく、地域社会との共生を促進することにもあります。 そのため、協力確認書の提出や支援計画の策定・実施を適切に進めましょう。

しかし、具体的な対応方法や法的要件について、不安や疑問を抱えるかもしれません。

「企業として何をすべきか」「どのような対応が求められるのか」について詳しく知りたい方は、

JJSの無料相談サービスをご活用ください。

専門家が企業の状況に合わせて、サポートいたします。

ぜひ、気軽にお問い合わせください。